3月16日,德國柏林。

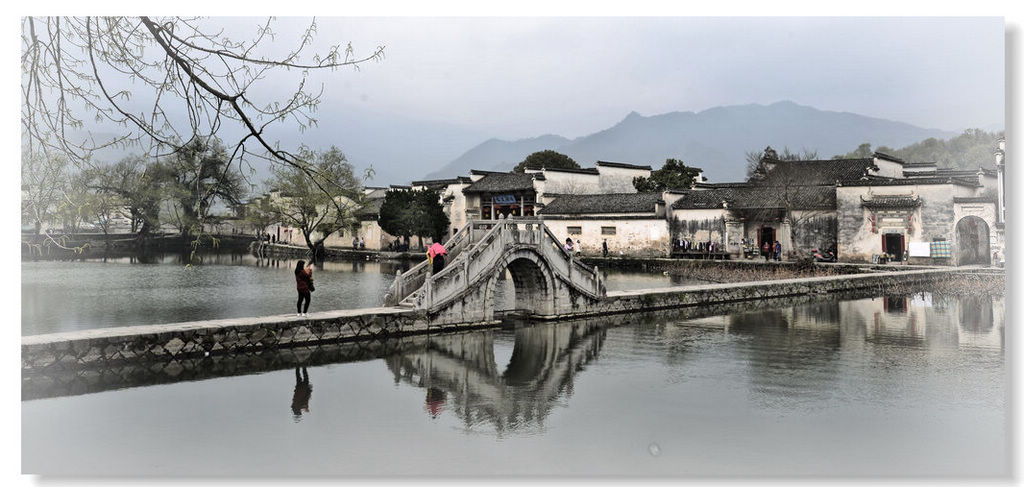

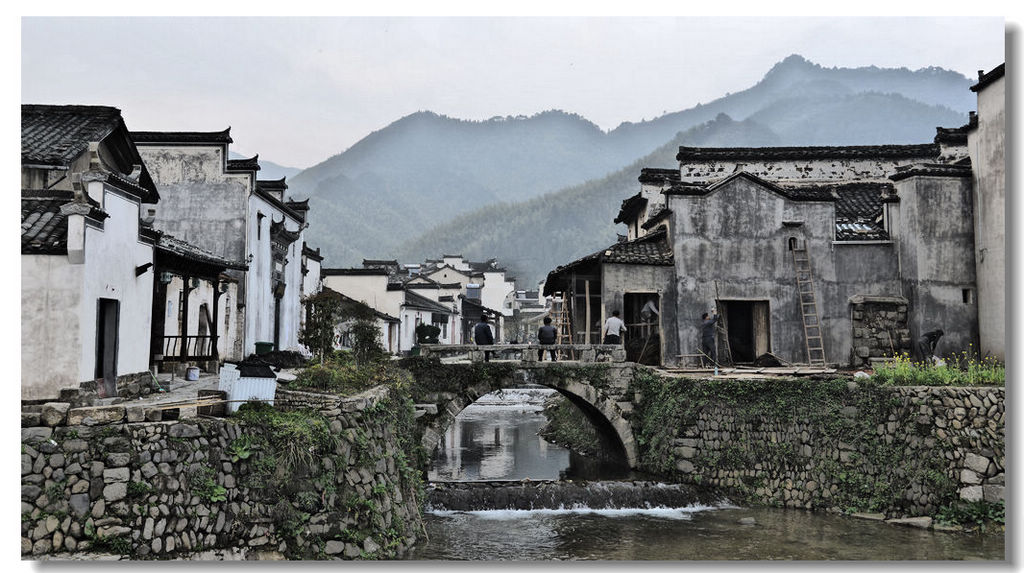

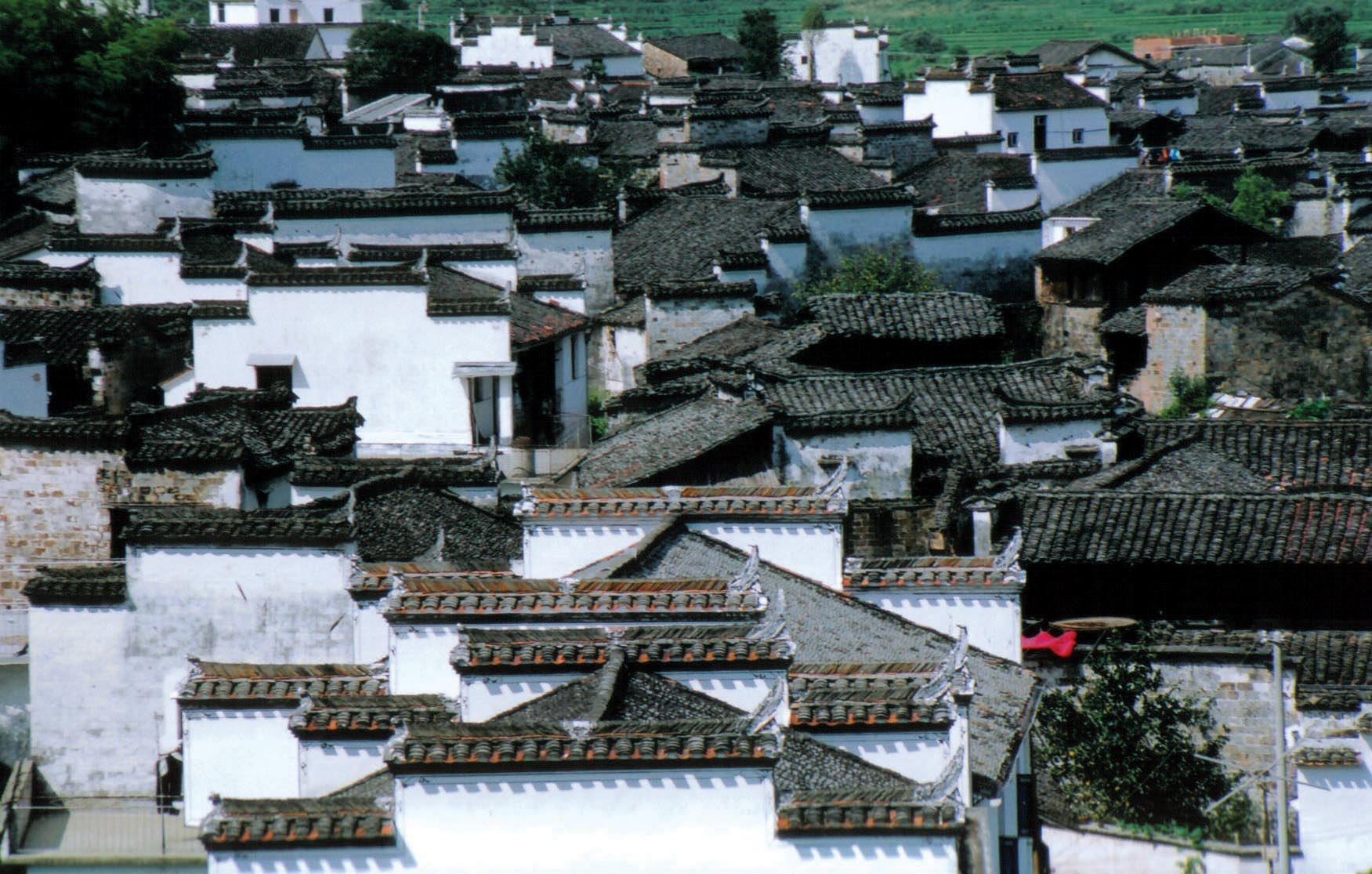

建筑藝術家們把目光聚焦在了浙江麗水松陽這個中國小縣城。這天,“鄉村變遷——松陽故事”鄉村建筑展向世界亮相。

鄉村,怎么樣從衰敗走向振興,通過一幢幢修繕利用的鄉村建筑,松陽給世界提供了一個中國方案。

這兩年來,“拯救老屋行動”在松陽開展,讓松陽的傳統村落開始恢復生機和活力。

這個項目由國家文物局支持,中國文物保護基金會發起,旨在為私人產權低級別不可移動文物的保護修繕和利用,積累可復制可推廣的經驗。松陽是全國第一個整縣推進試點縣。

兩年來,一群人為老屋和鄉村的命運而努力,他們中有基層干部,也有平民百姓;有部級領導,也有鄉野工匠;有垂暮老人,也有熱血青年。

他們會回答你,全國的首個試點為何在松陽?這個行動經歷了哪些曲折?

項目的緣起

這是一次有點突然的來訪。

2016年初,文化部原副部長、國家文物局原局長、中國文物保護基金會理事長勵小捷來到了松陽。這位部級領導給松陽帶來的是一個傳統村落保護項目——拯救老屋。

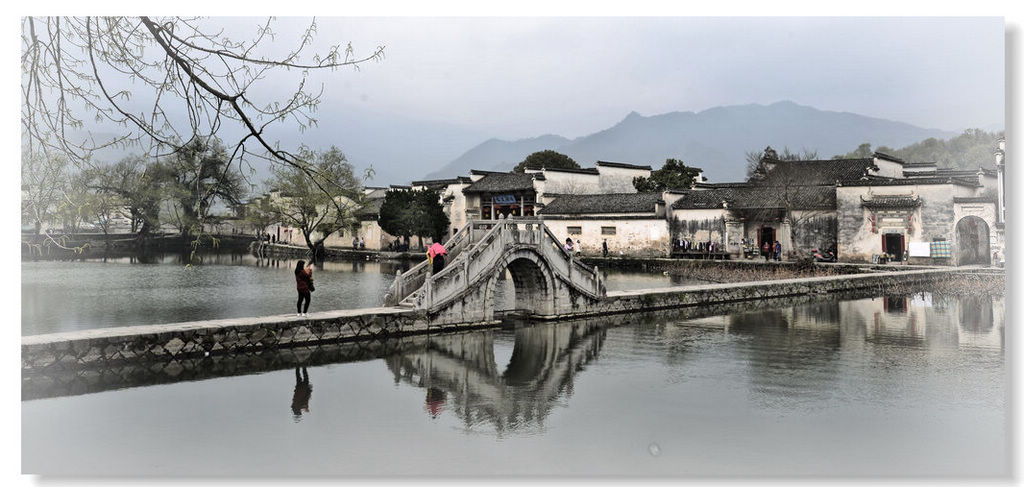

為什么要做這個項目?在他看來,保護傳統村落,首要的是保護老屋。“老屋,是鄉愁的載體,房子都沒了,還有什么家的感覺。”勵小捷這樣告訴錢江晚報記者。

他回憶說,那次到松陽正好是春節前夕,他走訪了十幾個古村落,考察了幾十幢老屋,看到一幕幕過年的熱鬧氣氛,他很有感觸,“村落雖然破敗,但百姓依然有著文化自覺。這跟我考察過的其他很多空心村落不同。”

這更堅定了他的決心。

最終的結果,基金會選定松陽縣作為“拯救老屋行動”項目整縣推進試點縣,首期投入資金4000萬元。

它的目的很清晰——力求為私人產權低級別不可移動文物的保護修繕和利用,積累可復制可推廣的經驗,形成“拯救老屋行動”與傳統村落保護、調動產權人積極性、促進民生改善和產業發展相結合的共生模式。

那么,為什么選擇松陽作為全國的試點?

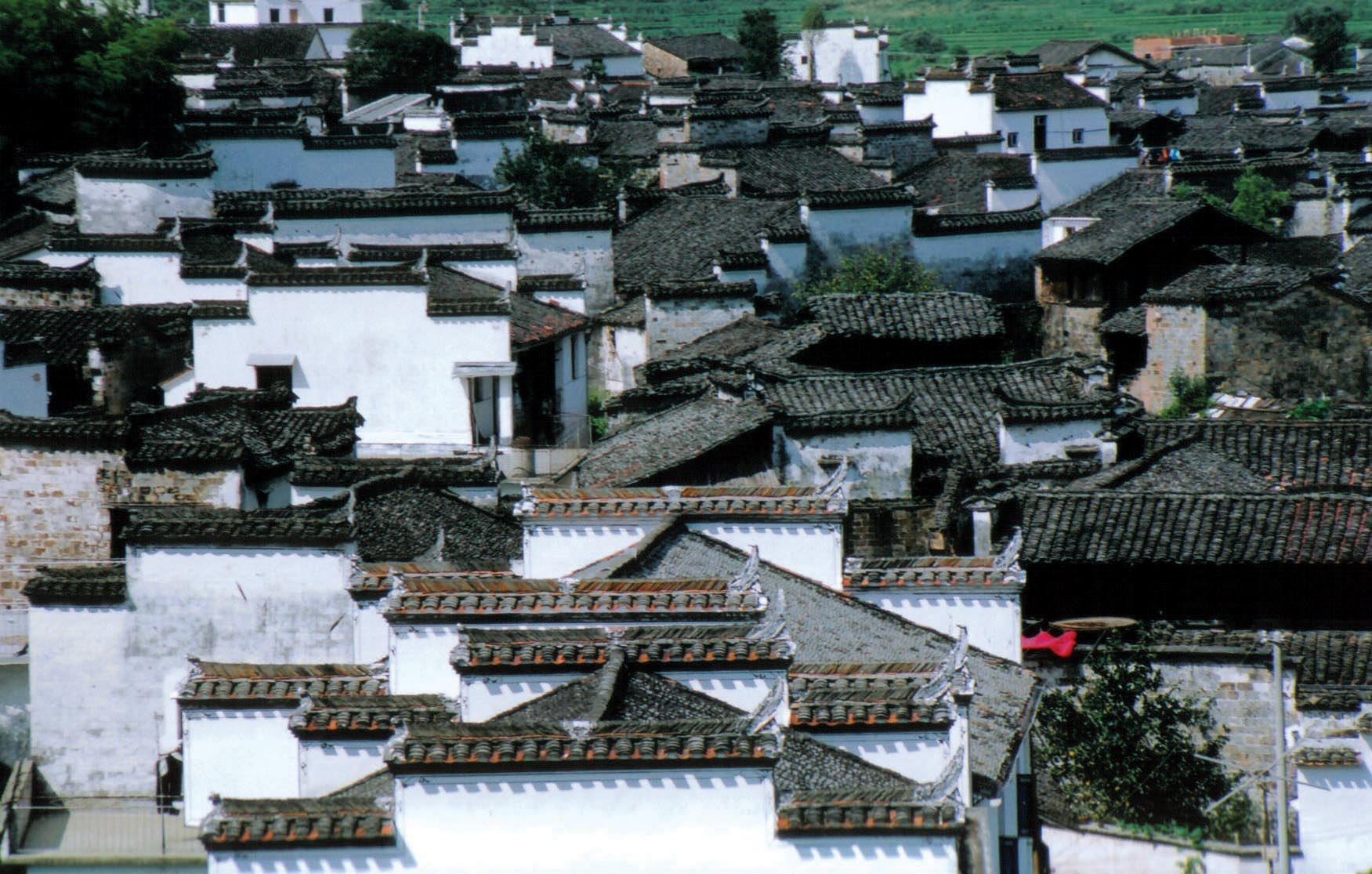

勵小捷告訴記者,當時基金會也在全國范圍挑選論證,選擇松陽有幾個原因——松陽有基礎和優勢,它是中國傳統村落保護發展示范縣和中國傳統村落保護利用試驗區,境內有百余個傳統村落;當地政府高度重視傳統村落保護,具有良好的工作基礎和社會氛圍;當地群眾有需求,有文化自覺。

于是,兩年多時間,勵小捷一共八次到松陽,走訪老屋,尋找工匠,開座談會……不少村子的村民都認得他。

“勵部長真的很關心老屋,很關心老百姓。我們家他都來了3趟!”老屋戶主包加理說。

4000萬的基金

有了基金會的支持,那么,這筆錢怎么用?具體怎么創新實施?這是一個難題,完全沒有參考的經驗。

2016年1月下旬,松陽成立了“拯救老屋行動”領導小組,時任縣長的王峻擔任組長,并委托浙江省古建筑設計研究院作為技術團隊。

“我們承擔‘拯救老屋行動’的技術支撐任務,負責制定修繕導則、修繕方案要求、工程概算指南、驗收辦法等技術文件,以及施工現場技術指導和鄉土施工隊伍的培訓等。”省古建院常務副院長盧遠征這樣說。

除了由產權人自行組織編制修繕方案和概算外,“拯救老屋行動”項目還有其他創新之處,就是對于招投標程序的突破,農戶只要按古建院編制并經專家委員會審定的修繕導則和工程概算指南來編制方案和概算,經審核后,即可簽訂合同自行組織施工。

規范雖然有了,但討論的細節還有不少,比如老屋能不能新設衛生間。有的專家提出,不能裝,應該原汁原味。

但最后從以人為本的角度考慮做了突破,同意安裝現代化衛生間,便于改善居民的生活條件。

當然,施工過程中的培訓和技術指導也是必不可少。

意外的觀望

緊接著,“拯救老屋行動”領導小組辦公室對全縣傳統村落中近1600處建筑進行了調查摸底,篩選出249幢符合項目要求。

根據方案,修繕的費用,基金會出一部分,政府出一部分,農戶自己出一部分。大致比例是:50%、20%-30%、20%-30%.一份份宣傳告示發往一個個鄉村,一大批基層干部到了農村一線,一家家地去做工作,做宣傳。

但是,讓很多人意外的是,這樣的好事,居然沒有人自愿報名。在松陽的鄉村,出現了這樣幾種聲音。

有人懷疑,真有人會出錢來給我們修房子嗎?

另一種聲音是,這樣的老屋修它干什么?修好了有什么用?

還有,老屋的產權人太多,有的房子里住著十幾口人,大家的思想難以統一,還有的擔心,能不能修好?

沒有動靜,更多的人在觀望。

“思想工作很難做,我們都是一戶一戶地去解釋政策,去和他們溝通,為避免占用務農時間,我們會特地選晚上去村民家走訪”。鄉鎮干部楊旭明這樣說。

一段時間,很多鄉鎮干部每天的工作就是走村入戶,和農民,和那些老房子打交道,一開始是動員,后來又要指導,幫助解決問題。

一方面,工作人員積極下鄉去動員,另一方面,發動黨員干部帶頭。變化發生在一名預備黨員的村干部身上,他帶頭申報修繕自家老屋。

修繕完成后,戶主拿到了全部的資助款,老屋修繕的效果也出來了。這個消息一傳開,大家紛紛來報名。

工匠的回歸

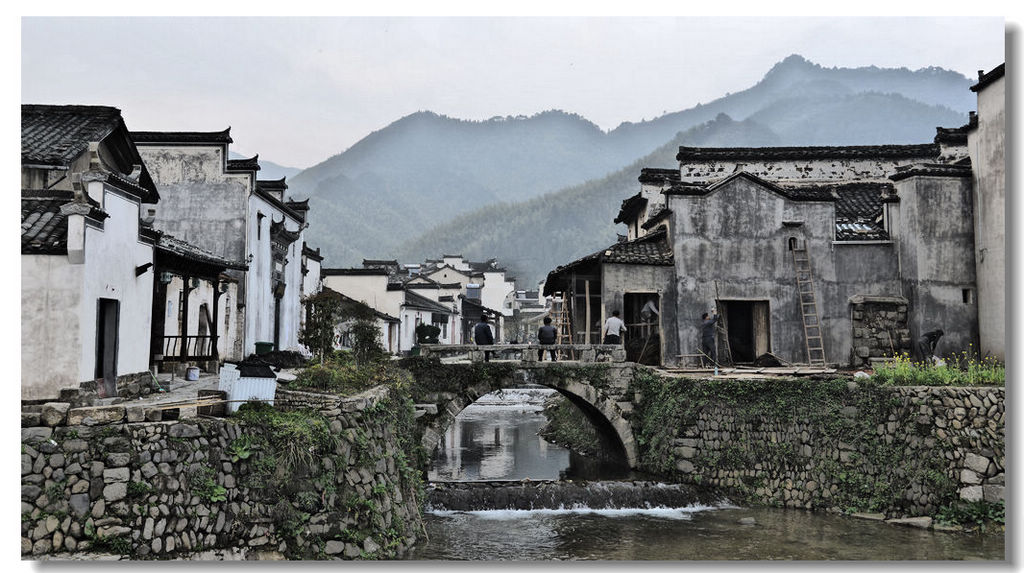

隨著一幢幢老屋的開修,一大批松陽本土的民間工匠也陸續歸來,成為“拯救老屋”的家鄉力量。

“嘩嘩嘩”,刨子劃過木頭,飛濺起一朵朵木屑花……徐美根熟練地展示著他的手藝。

在松陽王村,十幾名工匠正在緊張作業。他們要在四個多月的時間里,修復一座祠堂。

62歲的徐美根已經二十多年沒有拿起斧頭,他從小學木匠,帶出了很多徒弟,但是,時代的變遷,磚房代替了木房,像他一樣的鄉間木工下崗了,他開始在各地打工。

去年開始,徐美根又重操舊業,加入了一個施工隊,他興奮地拿起本已生疏的斧頭,現在一年有七八萬的收入。

看好修復老屋的前景,也為了一份鄉土情懷,在外多年的松陽工匠正在逐步回流。

在外務工10多年的三都鄉尹源村村民曾信亮,帶著23歲的兒子回來組建了一支老屋修繕隊,2016年5月份開始,已經接了6個老屋項目,他的隊伍也由原來的8人發展到20人。

擁有一支30多名工匠團隊的村民吳炳松說,這幾天又有些曾在上海、杭州等地打工的手藝人加入了他的隊伍。

傳統村落集聚的松陽三都鄉,傳統工匠隊伍也漸成規模。一個叫曾榮華的工匠組成了一支15名工匠的本地隊伍。三都工匠修繕三都老屋,既修了老屋,又鍛煉了隊伍,還形成了一個產業。

目前,松陽已有三十多支施工隊,從業人員六百余人。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|