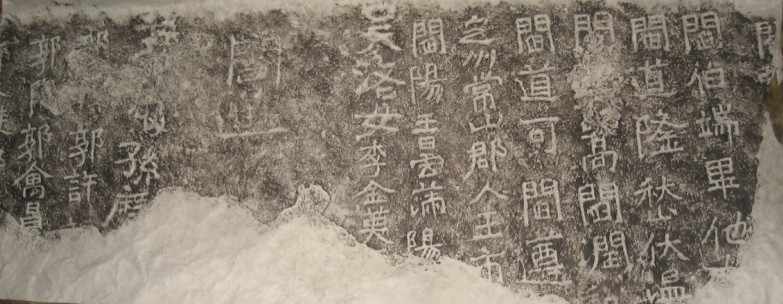

一位農民40年義務守護北魏石窟的故事,深深地打動著全國人大代表、河南省洛陽市孟津縣京孟種植專業合作社理事長呂妙霞。

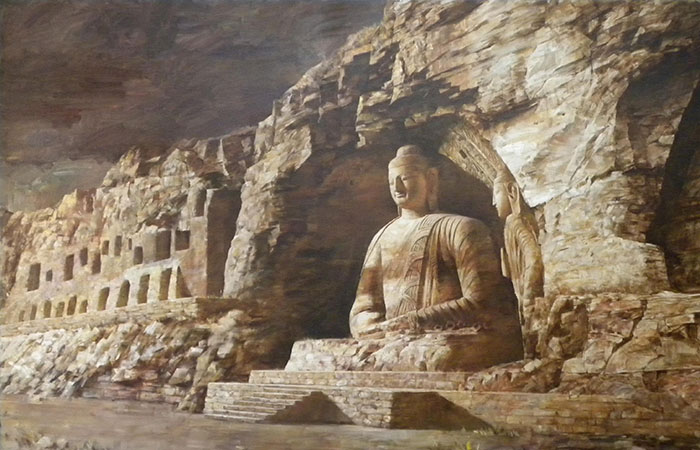

這位農民是洛陽市伊濱經開區寇店鎮水泉村村民師廣耀,今年71歲。40年前,村集體圈養牲畜、堆積雜物的山洞里,被發現有400多個造像龕,1000多座造像。前來查看的專家說,這是文物。專家走了,家離石窟百米遠的師廣耀就與村民們商量,要保護好這些文物。

如今,這個石窟被列為重點文物保護單位,石窟方圓1公里范圍內被列為文物保護區域。師廣耀擔心的文物保護問題得到了解決。

“我們洛陽遍地是文物,記載著洛陽的歷史。市民不僅要強化文物保護意識,政府也要依法加強監管,政法機關更要依法嚴厲打擊毀壞文物的行為。”呂妙霞對《法制日報》記者說。

文物古跡、戲曲文化、中醫傳承、傳統村落……與呂妙霞一樣,一談起文化傳承的話題,受訪的全國人大代表、政協委員就有說不完的話。他們建議,從國家層面制定出臺具體實施意見,以制度化、常態化、全民化促進優秀文化更好地傳承、創新和發展,為人民過上美好生活提供豐富的精神食糧。

文化振興推動鄉村振興

“文化自信是一個國家、一個民族發展中更基本、更深沉、更持久的力量。這是黨的十九大報告中讓我很受觸動的一句話。今年的政府工作報告提出,弘揚中華優秀傳統文化,繼承革命文化,發展社會主義先進文化,培育和踐行社會主義核心價值觀。”全國人大代表、河南省輝縣市張村鄉裴寨村黨支部書記裴春亮是黨的十九大代表,他說,鄉村文化振興是鄉村振興戰略的重要構成和內在動力,是實現鄉村振興戰略的內在保障和根本目標。

“習近平總書記到山東代表團參加審議時再談鄉村振興,明確提出文化振興,要求夯實優秀傳統文化這個根基,推動農村文明發展。堅持物質文明和精神文明兩手抓,加強農村社會公德、家庭美德教育,維護公序良俗,崇尚義德勤儉、孝老愛親,抵制陳規陋習。”來自河南農村的全國人大代表劉香蓮,作為西平縣宋集鄉宋集村黨支部書記,她對習近平總書記參加山東代表團審議時的重要講話精神感同身受。

“鄉村強則中國強,農村美則中國美,農民富則中國富。”劉香蓮建議,政府應出政策出資金幫助村里建文化大院、圖書室、健身廣場,村里要發揮老黨員、老教師的作用,挖掘村里優秀的傳統文化,傳承鄉村文明,豐富村民的精神文化生活。

“鄉村文化中的孝賢文化,促進了鄉村的和諧,維系著鄉情,建議對諸如鄉村族譜、家風家訓、人文歷史、村風民風等進行總結,通過相關制度固定下來。”全國政協委員史小紅認為,鄉村振興既要發展產業、壯大經濟,更要激活文化、提振精神,兩者缺一不可、不可偏廢。只有重視鄉村文化、挖掘和利用好鄉村文化,不斷推動鄉村文化繁榮發展,才能使其成為鄉村振興的不絕源泉、為鄉村振興提供持續的精神動力。

用傳統文化補足“精神之鈣”

“今年大年初一,一首20字的古詩《苔》,在央視《經典詠流傳》的舞臺上被支教老師梁俊和山里的孩子彈唱,唱哭了評委,感動了億萬中國人。我覺得這就是傳統文化的力量。”全國人大代表、河南省政府參事陳國楨說。

“如何持續不斷弘揚傳統文化,牢牢守住中華民族的根,堅守中華文化立場,建設和諧美好的社會,確確實實是值得我們深思并付諸實踐的大事、要事。”陳國楨說,黨的十八大以來,黨和國家高度重視優秀文化的傳承,中華優秀傳統文化也是黨和政府治國理念的重要來源。

陳國楨舉例說,自去年以來,央視綜藝節目頻繁刷屏,從漢字大會、成語大會、詩詞大會,到為你唱經典、《經典詠流傳》等,制作精良、形式新穎、內容深刻,從不同側面展示了中華民族源遠流長的文化精髓,將傳統文化的傳播和傳承上升到全民參與的高度,帶給觀眾的是知識和美的享受。

“諸如失德失信、粗暴無禮等一些社會問題的存在,與優秀傳統教育缺失有關。”

讓非物質文化遺產“火”起來

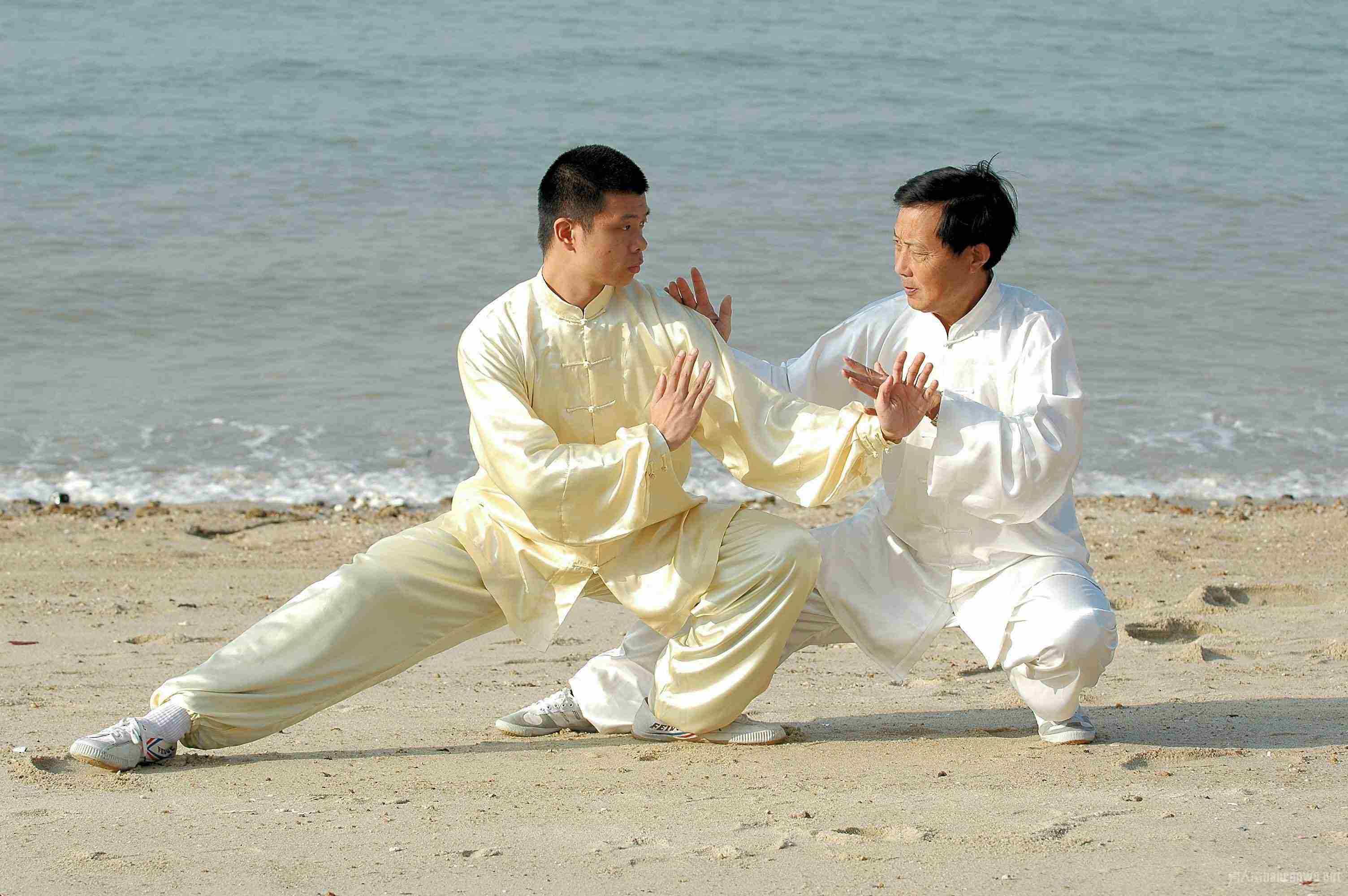

提起運動健身項目,不少人會想起修心養生的太極拳。

“太極拳作為我國傳統文化的一種符號象征,已成為我國對外文化交流的重要橋梁和紐帶。應進一步加大對太極拳申遺的支持力度,加快推進太極拳申報非物質文化遺產工作。”全國人大代表、宇華教育集團董事長李光宇說,作為已經傳播到全球150多個國家和地區、3億多人都在練習的“世界第一運動”,太極拳不僅屬于全中國,更屬于全世界、全人類。

“我國的非物質文化遺產是中華民族的寶貴財富,是建設社會主義先進文化的珍貴資源。我國現有國家級非物質文化遺產1372項,39個非遺項目躋身人類非物質文化遺產代表作名錄,項目總數位居世界第一。”李光宇說,愿意學習傳承非遺技藝的年輕人越來越少,非物質文化遺產正面臨著大面積被遺忘、遭損壞、趨消失的嚴重威脅。

“要想方設法讓非物質文化遺產‘火’起來。”李光宇說,隨著《國家寶藏》《中國詩詞大會》《舌尖上的中國》等一大批優秀節目的播出,群眾中掀起了“國寶熱”“傳統文化熱”。為此,他建議,政府應撥付專門資金為非遺量身制作一些優秀的紀錄片廣泛宣傳,力爭做到家喻戶曉。

全國人大代表金不換建議,在各省文化藝術研究院設立戲曲流派傳承保護研究中心,建立專家研討組,對本省戲曲歷史上主要的戲曲流派進行搶救、挖掘、保護和傳承,有計劃、有步驟地根據戲曲流派發展情況開展行之有效的宣傳、動員、理論等工作。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|