魯迅漫畫像書簽。新華社隋先凱攝

新華社北京3月3日新媒體專電(記者劉暢翟翔程卓)近年來,博物館文化創意產品受到越來越多中國民眾的歡迎。這些創意產品打破了用藏品闡釋文化的單一表達方式,架起博物館與觀眾之間溝通的新橋梁。

在新文化運動紀念館工作的劉欣,大學時期畢業論文探討的就是高校文創。那時的她未曾想過,數年后自己也會成為一名文創產品設計師,通過自己的設計,讓歷史走進當代人們的生活。

依托原北京大學紅樓建立的新文化運動紀念館,主要從事魯迅和新文化運動時期著名人物、重大事件有關實物、資料的征集、保管、研究和展示等工作,是一家全面展示新文化運動歷史的綜合性博物館。

北大紅樓。新華社隋先凱攝

落成于1918年的北大紅樓因通體以紅磚砌成得名,曾是北京大學校部機關、第一院(文科)校舍和圖書館等部門所在地。蔡元培、陳獨秀、李大釗、魯迅、胡適等人都曾在這座建筑里教學辦公。

北大紅樓曾孕育中國新思想和新理論,是新文化運動的大本營、五四運動的發源地,也是馬克思主義思想傳播的重要活動地,與20世紀中國波瀾壯闊的歷史進程息息相關。

(小標題)親和的形象

北京魯迅博物館和新文化運動紀念館于2014年合并運營,隨后又成立了文創產品開發小組,對館藏品進行深度挖掘,將文化元素創意性地轉化為兼具文化性、藝術性與實用性的產品。

起初,紀念館傳統紀念品的年銷售額僅有幾千元,融入文創理念后,兩年內銷售額增長了近70倍。

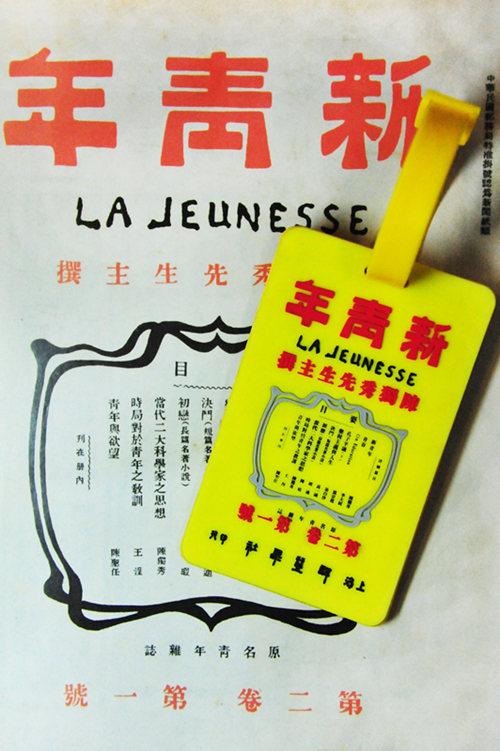

館內最受歡迎的文創產品之一是基于魯迅的漫畫形象所開發的系列文具。

館藏文物中有一幅日本漫畫家堀尾純一1936年在上海內山書店為魯迅所畫的漫畫肖像,畫中的魯迅四方臉、一字胡、頭發豎起,形象鮮明生動。漫畫背面題詞:“以非凡的志氣、偉大的心地,貫穿了一代的人物。”

劉欣和她為法蘭克福文具展設計的中國風書衣。新華社隋先凱攝

劉欣以此為底本,繪出了魯迅讀書、演講、行路、戰斗的漫畫形象,配以魯迅名言,制成書簽、尺子、筆袋等系列產品。

“可以感覺到設計師很用心。”在三聯書店工作的張一說,“這么些年,我越來越能體會到魯迅先生作品中蘊含的智慧。這些文創品上的魯迅形象很有親和力,讓我想再翻一翻從小學起就讀過的那些魯迅經典作品。”

圖片由新文化運動紀念館提供

(小標題)文化的共鳴

文創開發為紀念館帶來的不僅僅是經濟效益,也實現了良好的社會效益。

“我們的文創品每件都是有故事的。我們希望通過重溫歷史來更好講述中國故事,在觀眾心中產生共鳴。”紀念館主管文創工作的黨委副書記李戰崎說。

在新產品開發前期,文創團隊的工作人員常常整天留在紀念館里,和前來參觀的觀眾交談。他們還對銷售數據進行分析,發現明信片和文具最受歡迎,10到30元左右的價格也比較容易為消費者所接受。

不少特地來紅樓尋找往昔足跡的北大校友十分歡迎基于北大校徽創作的文創品。

1917年,魯迅應時任北大校長蔡元培邀請,為北大設計了校徽。校徽采用中國傳統瓦當形象,簡潔美觀。“北大”兩個篆字上下排列,上部的“北”字是背對背的兩個人像,下部的“大”字是一個站立的人像,構成“樹人”、“三人成眾”的意象。這個校徽被沿用至今。

劉欣告訴記者,幾年前,一位90多歲的老太太從美國回到北京,專程來紅樓尋訪她在北大讀書時的教室,尋找學生時期的記憶。離開時,她購買了十幾枚校徽紀念品留念,并打算送給孫輩當做家族文化的傳承。

圖片由新文化運動紀念館提供

(小標題)蓬勃的產業

中國文創產業近年來發展迅速。2016年印發的《國務院關于進一步加強文物工作的指導意見》明確提出,要“大力發展文博創意產業”“深入挖掘文物資源的價值內涵和文化元素,更加注重實用性,更多體現生活氣息”“擴大引導文化消費,培育新型文化業態”。

《意見》還指出,要“支持和引導企事業單位通過市場方式讓文物活起來,豐富人民群眾尤其是廣大青少年的精神文化生活”。

新文化運動紀念館的觀眾40%以上是學生,紀念館確定了“教育引導學生第一、收藏展覽功能服務于教育”的定位。“希望我們的文創品能夠幫助人們更好了解魯迅與新文化運動。”李戰崎說。

今年1月下旬舉辦的德國法蘭克福國際文具及辦公用品博覽會上,劉欣設計的產品受到國際同行認可,一些德國文具商主動前來洽商,有意引進。

“中國文創走向世界可以更好地傳播中國文化,對博物館自身也是交流展示的好機會。”劉欣說。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|