在故宮武英殿正展出的“予所收蓄永存吾土——張伯駒先生誕辰120周年紀念展”中,世人看到了飽具文人之氣、充滿著愛國情懷、堪稱傳奇的張伯駒其人,同時更飽覽了他終其一生收藏求索的國寶珍品書畫作品。如陸機《平復帖》、李白《上陽臺帖》、展子虔《游春圖》等等,都是張伯駒在亂世中為了使這些世間罕見的文物“永存吾土,世傳有緒”而做出的鍥而不舍的努力。

在20世紀中國美術史的長河中,張伯駒是跨不過去的重要人物,他的鑒與藏,都起到了極為重要的作用。在收藏《平復帖》時,張伯駒為了阻止這件作品流入西方古董商之手,用了兩年多的時間,終斥以巨資從溥儒手中購得此帖,完成了心愿。

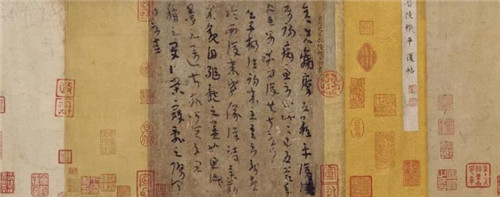

晉陸機草隸書《平復帖》卷

關于《平復貼》,對它的解讀也是經歷了千百年的研究與探尋。直到1942年,啟功才在見得真跡之后,對《平復貼》做出了全面的釋義,讀懂了1700多年來的“字謎”。這件提到了陸機的三位朋友:彥先、吳子楊和夏伯榮的信件,用“草隸書”書寫而成,也是漢字由隸書向楷書過渡的重要佐證,在書法史中地位卓著。而這樣一幅對照著譯文也似乎無法認出來的字,要如何看到其精彩之處?這種“過渡”的字體,要以什么眼光來欣賞?

中央美術學院美術史系副教授邵彥認為,“隋唐以前是各種書體形成的階段,在書體中有書風之別,但不是主要的;隋唐開始進入書風形成階段,在追求風格變化的大潮流中,各種書體先后擁有過主角光環。簡而言之,可以說唐代初中期是楷書形成風格的時代,是書法史的大段劃分。”而為何這種風格的大規模變化會在唐代形成?邵彥從藝術史之外尋找到了線索,那就是唐代生活起居方式的變化。

“唐代除了在書法史上開啟了風格史的新階段,在社會生活史上也開啟了一個新階段,就是高足家具的時代。在亞洲東部,原來大家都是席地而坐,朝鮮人和日本人到現在還部分地保留席地而坐的古風,中國人是在古代唯一改變過起居方式的。席地而坐時期使用放在地上的幾,或者放在榻上的小幾,都很矮。紙絹可以鋪在桌面或幾面上寫,但在這種高度關系下,人得彎著上身,很累,不能持久;另一個辦法是可以把紙絹卷成筒,拿在手里懸空寫,這種姿態開始時需要訓練,但是習慣了就好了,而且輕巧省力,非常流暢。先秦到漢代的竹木簡主要就是拿在手里書寫的。東漢末年到南北朝時代,高足坐具從西亞、南亞傳入中原。唐代仍然可以算過渡階段,席地而坐方式和高足坐具并用,當然高足家具比起六朝時代更為普遍。相應地,桌子也加高了,桌面也相應地加大。“

西晉文吏俑墓為永寧二年(公元302)湖南省博物館藏

這兩個文吏對坐在進行校讎,即校對書,一個雙手捧書案(文具盤),上置簡冊,另一個左手執簡(或紙卷),右手執筆。兩人鼻尖快要貼在一起,兩人之間的幾案非常矮小,毛筆則很粗大,這些都可能進行了藝術夸張,但是能看出當時地上放的幾案難以供書寫用,習慣性的書寫方式還是左手執簡或紙,右手懸空寫(肘部可以抵在腰部)。

陸機書寫《平復帖》時,相信也是以這個姿勢寫就的。從帖上高古奇勁的筆劃中,似乎可以看到錄陸機懸臂揮筆的身影。董其昌曾說過:“右軍(王羲之)以前,元常(鐘繇)以后,唯存此數行,為希代寶。”清人顧復評價:“古意斑駁,而字奇幻不可讀”,并認為草圣懷素等人都從《平復帖》中領悟到了筆法之意。

唐李白草書《上陽臺帖》卷

展覽中的另一幅重要作品《上陽臺帖》,“山高水長,物象千萬,非有老筆,清壯可窮!十八日,上陽臺書。太白。”寥寥二十余字,詩仙李白那灑脫豪邁的性情似乎躍然紙上,仿佛可以以字識人。作為李白迄今唯一存世的墨跡,雖然尚有一些不同看法,但從宋代至今,流傳有序的題跋都顯示出這件作品的罕見與珍貴。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|