接【閱讀原文】,中國最小的姓氏人口(難姓)

百家姓起源,姓起源于女系,氏起源于男系。

“姓表血統,氏表職官、表居地、表職業”,如今姓氏只用于表明家族。在母系社會,同一母系的后代不能通婚,為了區別不同的婚姻集團,便有了姓。

隨著同姓的不斷出現,為了區別家族的地位、出身,才產生了氏,最早明確記載姓氏是從周朝開始的。氏的本義為“支”、“歧”,目的是用來區別子孫的出處,同一姓可以衍分為許多不同的氏。

母系社會

隨著“支”、“歧”的不斷產生和增多,姓氏也多了起來,有以祖先的族號或廟號、國名或地名、官職、動植物、數字、方位等為姓的;有以爵位、國號、官職、居住地、封地、職業等為氏的。

不少“姓”和“氏”出處相同,因此除了人們的社會關系由母系轉向父系之外,“姓”、“氏”同源也是兩者合稱的一個重要原因。

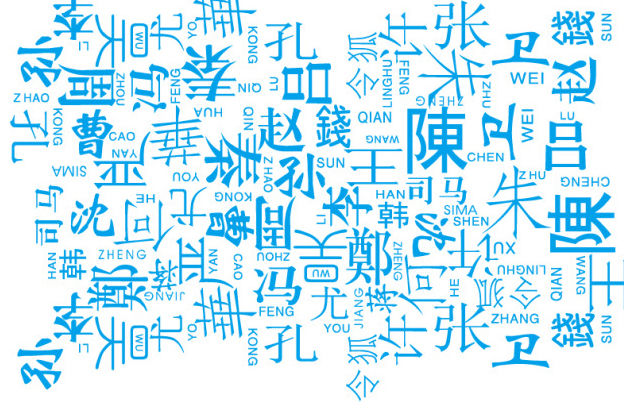

“萬家姓”

姓氏到底有多少?北宋時期的《百家姓》,一共收錄了468個姓氏。因為當朝皇帝是趙姓,所以趙姓排行第一。

明朝的《千家姓》共收集姓氏1968個。解放以來,曾有過多次的姓氏抽樣統計,據上世紀八十年代的統計數據,當時共有姓氏6363個,其中單姓3730個,復姓2633個,三字姓146個,四字姓7個,五字姓5個。現代漢語詞典中收錄的姓氏也有930多個。最近又有資料顯示,包括少數民族在內,我國目前的姓氏已超過1.3萬個,是名副其實的“萬家姓”。

“張王李趙滿地流(劉)”

1987年5月2日新華社根據中科院遺傳研究所提供的數據公布:李姓是全國第一大姓,王姓和張姓列第二和第三。三大姓分別占總人口的7.9%、7.4%和7.1%,其中李姓人口已超過1億。人口超過1%的大姓還有劉、陳、楊、趙、黃、周、吳、徐、孫、胡、朱、高、林、何、郭、馬等16個。這19個大姓加起來,約占總人口的55.6%。在北方,李、王、張、劉等姓較多,而黃、梁、林、吳等姓則多分布在南方。

姓氏的取向五花八門。除以上所提到的各類姓氏外,還有以金、木、水、火、土五行,金、銀、銅、鐵、錫等金屬,紅黃藍白黑綠紫等顏色,稻麥谷糧黍等五谷和以風霜雨雪雷電等自然現象為姓的,甚至還有以柴、米、油、鹽、醬、醋、茶、雞、鴨、魚、肉、湯、上、中、下,死、活等字為姓的,其中最小的姓氏人口還不到一百人(難姓)。值得注意的是,大姓的人口還在繼續增長,而人口極少的小姓氏卻有消亡的可能。

一個人從出生到死亡,姓名會伴其一生。繁多的姓氏既體現了我國悠久的歷史,又表明了我們中華民族是一個多民族血統、多元文化、多種文化生活交流和融合的大家庭。(古建中國)

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|