“投我以木瓜,報之以瓊琚。”筆者始終以為,或在文壇或在藝壇,名人大家們的經歷、性情、身份、命運多有迥異,但稍加比較,不難發現一個共同點,這就是對友情的執著和珍視,那種膠漆般醇粘的感情,那份永恒深藏的懷念,以及由此滋養而生成的可圈可點的人文精神。

今年已88歲高齡的蘭溪籍浙江大學教授胡華丁,敬業走筆,著作等身,而且在書畫創作中成果豐碩。兼擅文筆和畫筆,被傳媒譽為“用兩支筆描繪世界的人”。華丁教授,畫學黃賓虹,師從黃逸賓,師尊王伯敏,使他的畫藝頗具大師們的畫風。幾十年間,他與黃逸賓、王伯敏兩位教授的友情堪稱典范。篆刻家樓勝鮮特意為華丁教授刻了一枚閑章,文曰“賓翁門下”,以明其志。“賓翁”,既指賓虹,也指逸賓,含義雙重。

記得上世紀80年代的一個夜晚,他去拜訪黃逸賓。提到自己不會拓畫,就像汽車司機不會修車那樣不便。想不到黃老竟連夜找畫芯、調粘液、刷拓件、上門板,將拓畫的過程仔細地操作給他看。德高望重的黃老平易近人,熱心教誨,令其終生難忘。黃逸賓先生曾任中國黃賓虹研究會顧問,他和王伯敏先生是繼承和創化黃派藝術的代表。

此后,華丁先生通過親眼目睹黃老作畫,請黃老評畫改畫,講授筆墨技法乃至平時聊天,多得其指點。黃老筆墨功夫很深。如果說黃賓虹以“點”名世,那么黃逸賓則以“線”見長。黃老曾以一張四尺大的宣紙,給華丁演示各種點線和水破墨、墨破水的畫法。華丁說,“這些墨線墨點,凝聚吾師深情。”有一次,逸賓看了華丁的幾張畫,指出作畫要有自己的特色。黃老說,《紅樓夢》里的秦可卿,又名兼美。可卿、兼美,多好聽的名字。曹雪芹寫作的初衷是想寫一個完美的人,在可卿的身上,集黛玉和寶釵的優點,所以取名兼美。他說,這個人物由于沒有特點,你想不出她是什么樣子,寫作不下去了,只好讓她早死。逸賓先生就在這樣生動的說笑中,向華丁闡明畫藝事理。

黃老曾將自己珍藏的古代名家書畫供華丁觀摩,并笑談獲得這些珍寶的背后故事。華丁說,“記得,有一年的春節(年初一)上午,黃師和師母蒞臨寒舍看望,令我和老伴感激莫名。現在,導師與我天人兩隔,這段情緣銘心難忘。”2002年春,黃老重病纏身,還為華丁先生畫了一本包含10幅佳作的冊頁。華丁說,那段時間,黃老時而住院,時而回寓,那冊頁就是斷斷續續制成的。

王伯敏先生是畫史泰斗,亦著名的書畫家。這樣一位令人高山仰止的著名學者教授,卻做人樸實厚道,平易近人。早年,他兒子在杭州大學中文系求學時,華丁先生就是他們班的任課老師。因為這層緣份,華丁曾拜訪過王寓。此后,在藝事活動中,華丁與伯敏交往漸多。

一年臘月,伯敏先生把華丁請去,要他寫兩篇文章。一篇是評他的著作《中國民間剪紙史》,另一篇是為沈鵬題寫書名的《畫史南山》作序。華丁先生三天撰就藝評《價值在于別人忽視的地方挖出了金子》一文。伯敏先生讀后言曰“文筆很好,增光增色!”《畫史南山》,是一部以王伯敏先生的著述為中心線索的傳略性專著。如果說,該著從縱述的方式將王伯敏一生的畫史研究作了全景式的敘述,那么華丁先生的序文則以橫向的理性疏理,探討伯敏先生畫史研究恢弘成就的內在原因。兩者經緯交織,使讀者讀了一萬多文字的序,能明了20多萬字的全書概要。

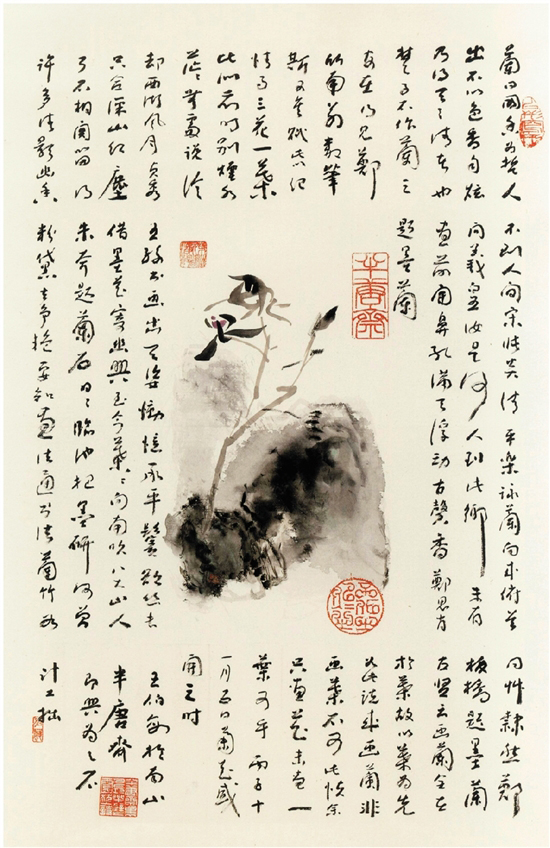

辛已冬月,逸賓教授為華丁先生畫了一本冊頁。丙戌春,伯敏教授則在此冊頁上題字作畫。王老題字“此冊頁乃逸賓先生畫贈華丁兄之精品,落墨不經意而經意。茲題逸老逸品四字,不知當否。余畫拙于此寫一樹一石一舟,舟中之人乃黃逸賓、胡華丁、王伯敏,如何。丙戌三月桐廬大奇山歸城于湖上王伯敏。”

2013年10月15日,華丁去浙一醫院心血管病區12樓探望重病中的王老。王老還艱難地給華丁寫字“華丁兄博學勤學……我寫字困難……”有些字已難辨認,顯見握筆之難,情意之切。王老謝世以后,華丁先生又寫下了數篇回憶文章,并將文論字畫輯成《品讀王伯敏》一書。

黃逸賓、王伯敏、胡華丁三位先生的親密交往,歷久彌堅。回眸他們的筆墨春秋、人品資質,猶如一份散發著沉甸甸的有著厚實內涵的思想藝術醇香。如今,黃逸賓先生、王伯敏先生兩位賢者已作古,但他們共同擁有過的每一張照片、每一頁文字、每一幀書法、每一幅畫卷,都清晰地閃動著他們彼此間曾有的音容笑貌,都蘊含著中國文化人特有的“外枯而中膏,似淡而實美”的人格魅力。彼此凝結成的悠悠往事、款款深情亦如旋律都融入他們的生命里余音不絕。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|