三年前,一本質樸的書在沒有過多宣傳的情況下,悄悄登上許多好書排行榜,那本書就是《崖邊報告:鄉土中國的裂變記錄》。本報記者采訪了作者閻海軍,他說,希望《崖邊報告》能讓更多人關注并解決鄉土問題。三年過去了,他的思考和書寫有什么變化嗎?這三年他再磨一“劍”,采訪200多位藝人,萃取25種民間手藝,講述他們如何守護鄉村最后的文化華彩,這本書叫做《隴中手藝》。

鄉村發現寫作

或可走出當下文學困境

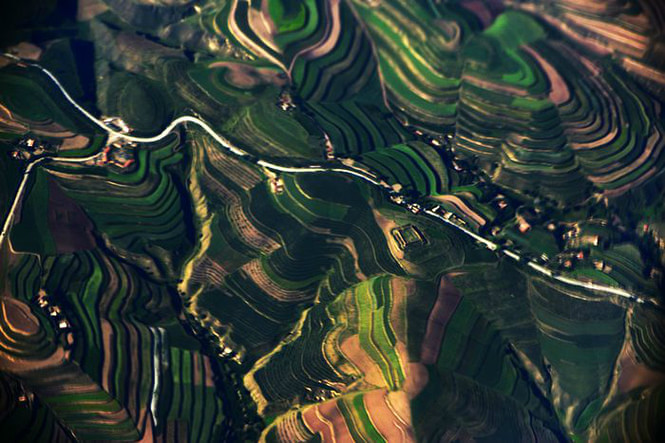

狹義的隴中只含定西全境。廣義的隴中大致在洮河、黃河以東,關山往西,六盤山向南,渭河之北。這一區域均屬黃土高原。千溝萬壑間,潛藏著無數的村莊,孕育著無數的生民。草原游牧文明與黃土高原農耕文明相互交融,形成了特色鮮明的地域文化。由于嚴酷的自然環境,這里文化變遷的步伐顯得相對遲緩,以至于有許多民間習俗保留得相對完整,富有溫情和力量。

閻海軍在隴中長大,在手藝人中長大,他調查記錄了草編、繡花、剪紙、石匠、鐵匠、捏獸、磚雕、皮影等25種民間手藝以及手藝人的故事。這些手藝都是隴中鄉村生活中不可缺失的內容,有的關涉生活旨趣、有的關涉生命儀式……他用《隴中手藝》這本書向漸行漸遠的中國農業社會致敬。

著名作家高群書高度評價了這本書,他說:“我們的當代文學正在面臨危機,文學正越來越被邊緣化。向大地汲取力量吧,向生活本身求救吧!也許,目前正在興起的歷史鉤沉寫作,鄉村發現寫作,會是帶領我們走出困境的一條路徑。”

篩選的唯一標準就是群眾性

閻海軍說:“在隴中地域,貧瘠導致人們對物質有著透徹心骨的珍視,并逐漸形成了深刻的戀物意識。匠人用不斷重復和練習培養的技藝創造物質、改造物質,自然是最受歡迎的人。以質優價廉為核心追求,隴中匠人傳承的民藝滿足了農民的生存需要和內心精神寄托,其意義既是文化的,也是文明的。”

因而,這是一本獨特的書,它是一本獻給追求質量至上的農民的書。這些手藝有的獲得了政府“非遺”保護,有的正在瀕臨滅失。那么,什么樣的手藝才會被閻海軍選中記錄呢?“篩選的唯一標準,就是群眾性:匠藝掌握者的群眾性、匠藝服務對象的群眾性。”他解釋道:“本書不是行業代表的評比單、不是非遺保護的匯報稿,不是職業人的贊歌,也不是手藝的挽歌,只是對隴中群眾物質文化的真實記錄。”

也就是說,列入這本書的手藝,不是隴中最精彩的,但絕對是最有群眾基礎、最有實用價值的。入選的人物,有的是閻海軍多方打聽得來的大匠人,也有的是機緣巧合隨意相遇的民藝傳承者。

在閻海軍看來,鄉間手藝人不是單純做好作品就可以了。很關鍵的一點,手藝人除了要有手藝匠心,還要有職業匠心。“關于職業匠心,我將其概括為:為了保持手藝職業正常運轉,而建立事關產品經營和社會交往的社會關系的能力。”

隴中手藝的基本經營形式是走藝,屬于流動作業。走鄉串戶、踩千家門,應對各種各樣的人際交往,手藝人的底線是始終保持一顆平和的心:為人處世和善、得體。因而更多時候,手藝人的社會聲望比技藝本身更重要。

對話閻海軍:

順其自然就可以了,沒必要刻意哀挽悲嘆

廣州日報:在寫作過程中,印象最深刻的是哪一位手藝人?

閻海軍:其實印象都很深刻,他們每一位都有精彩的生命故事,他們毫無掩飾地分享給我,我非常感謝他們。他們的故事讓手藝的話題變得更加溫暖,這是我操作《隴中手藝》與眾不同的地方。除了展現鄉村手作的樸拙之美,我更側重于以手藝為紐帶維系的整個鄉村生活結構。可以說是手藝人串起了鄉村生活史,從手藝人的故事可以看到鄉村社會結構脈絡,當然還有獨具地域特色的地方文化,也是隱含在故事里面的。

廣州日報:您認為,社會究竟應該如何對待這些漸行漸遠的手藝?

閻海軍:順其自然就可以了,沒必要刻意哀挽悲嘆。應該分類實施,有利用價值、有市場前景的自有商人運作;已經消失殆盡的做一些記錄列入博物館就可以了。我覺得我們做任何事最怕一刀切,花很多錢反而收不到實際效果。我們應該尊重自然的傳承過渡原則。那種追求匠藝,追求質量,用手藝養家糊口的藝人是最好的藝人,如果一味地為了賺錢而打著保護“非遺”的幌子行事,也就失去了民藝本真。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|