吳昌碩是集詩、書、畫、印“四全”于一身的大家。受任伯年點化,自言“五十歲始學畫”,以其非凡的金石與書法功力相融,涉足于畫壇。陳傳席認為,其畫風雄厚渾樸,一掃當時正統派萎靡,改變了一代畫史。他還認為,吳昌碩是里程碑式的畫家,有開啟之功。然傅雷則直言,吳昌碩全靠“金石學”的功夫,把古篆籀(古代大篆字的文體,《石鼓文》為代表)的筆法移到畫上來,所以有古拙與素雅之美,但其流弊是干枯。

吳昌碩,1844-1927年,浙江安吉縣人。初名俊,后改俊卿,初字香圃,更字昌碩,別號苦鐵、缶廬、老缶、缶道人等。

世人評說

▌齊白石

在《白石詩草》中,齊白石還寫道:“青藤、雪個、大滌子之畫,能縱橫涂抹,余心極服之,恨不生前三百年,或為諸君磨墨理紙。諸君不納,余于門外餓而不去,亦快事也。”甚至又有“青藤雪個遠凡胎,老缶衰年別有才。我欲九原為走狗,三家門下轉輪來”之語。

▌梅墨生

“吳昌碩的藝術,是傳統文人文化與海上新興市民文化的結合,他是繼陳淳、徐渭、八大、石濤、揚州八怪、趙之謙之后最重要的寫意花卉畫家。”

▌傅雷

“枯藤老樹,吳昌碩、齊白石以至揚州八怪等等所用的強勁的線條,不過是無數種線條中之一種,而且還不是怎么高級的。”

五十歲始學畫以金石、書法入畫

吳昌碩生于書香門第,其祖父為舉人,曾任縣教諭及書院院長;父親亦為舉人,喜吟詠及金石篆刻。吳昌碩兒時讀私塾就學,十余歲受家庭熏陶,開始奏刀學印。應該說,他的篆刻生涯更為漫長,創作經歷長達七十年之久。早年學浙派,繼法于鄧石如、吳讓之與趙之謙等大家;35歲后,上效秦漢,直取法于古璽;不惑之年后,又從歷代金石文字及各家各派中,多頭取法為己用,形成了自己雄厚剛健、生辣拙樸的獨特風格。

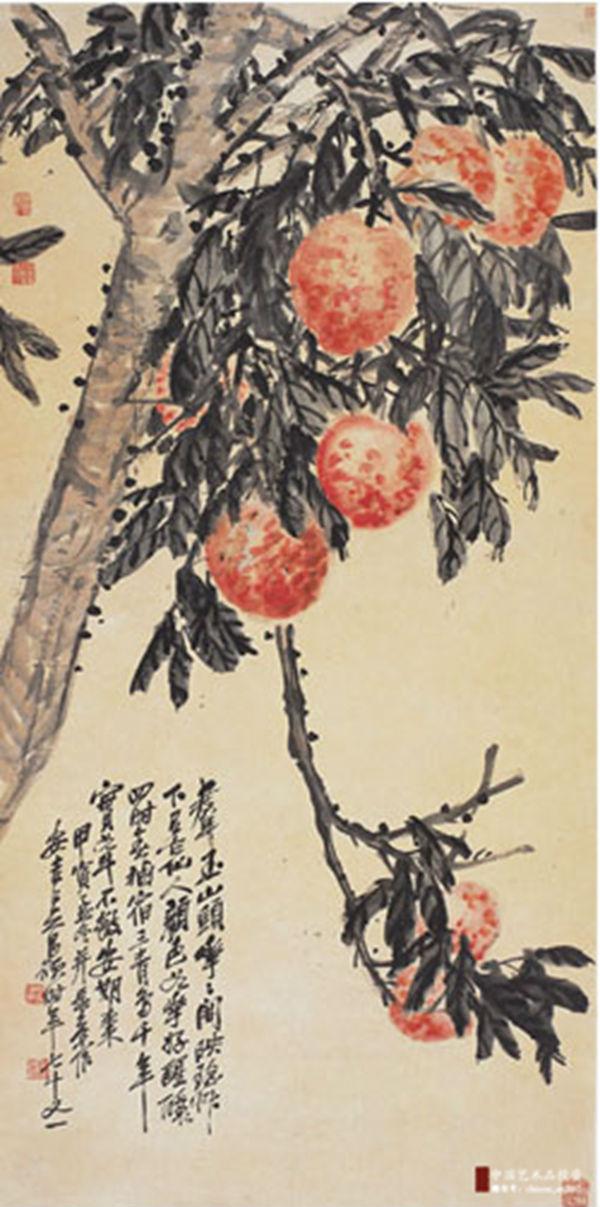

仙木桃實圖1914年作

《仙木桃實圖》筆墨勁爽老辣,設色濃艶沉著,吳昌碩敢于用色,反俗為雅,乃大師手段。更為突出的是這幅作品在構圖上的疏密呼應,桃樹主干從畫幅左側呈斜勢擎天而上,上幅密枝繁葉,下幅一枝垂實,與主干構成三角的視覺界面,密與疏的交織讓人一目了然,那是碩果壓枝,鴻壽滿樹。

吳自言“三十歲學詩,五十歲始學畫”。學畫緣于一個伯樂,他就是任伯年。1883年,經高邕介紹,吳昌碩赴津沽在上海候輪船期間,與任一見如故,自此交往甚密。而推斷吳正式學畫的年份,應在1887年初冬,移居上海之后(當時任亦定居滬)。一次偶然機會,任讓吳隨意在紙上畫幾筆后,隨即點化他:“子工書,不妨以篆籀寫花,草書作干,變化貫通,不難得其奧訣也。”任的認可和指引,對吳日后在畫壇的崛起,有著重要的助推作用。

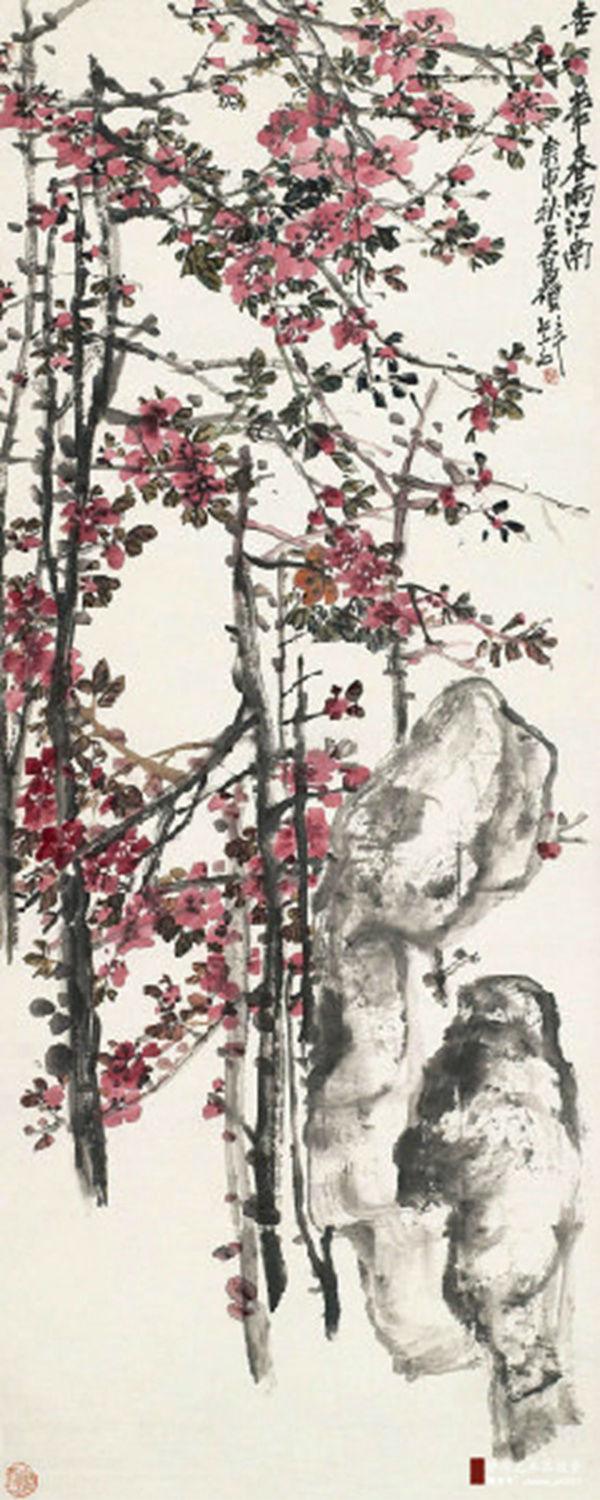

富貴牡丹立軸1919年作

吳昌碩的寫意牡丹,一是重氣尚勢,以渾厚豪放為宗,二是“直從書法演畫法”,以書入畫,以印入畫,以金石氣入畫,如寫如拓,高古凝重。比之于白陽,更顯磅礴;比之于徐渭,更厚重蒼茫;比之于八大山人,顯得爛漫;比之于復堂,更沉雄;比之于趙之謙,更老辣。畫面右側,巨石之上,幾株牡丹綻放盛開。花朵艷麗,紅黃相間,光彩奪目,碩大的花朵在枝壯葉茂的映襯下顯得風姿綽約,左側矗立幾枝含苞待放的牡丹,與之形成視覺上的鮮明對比。此幅牡丹以單純樸厚的筆法,大寫意出花卉與奇石;復色運用酣暢自如,豐富的灰色層次使畫面的張力得以增強,蒼茫渾厚之氣蓬勃而出。

1903年,吳訂立了生平中第一份正式的書畫潤格。后人指出,這預示著他從篆刻和書法家轉向職業書畫家。而從其傳世的最早畫作《梅枝圖》(1888年作),任為該作補茗壺茶具。再如另一幅《牡丹水仙圖》,前置水仙,后倚牡丹,古雅而簡逸,圖中古缶牡丹臨于任的《拓缶牡丹圖》。由此可見,吳學畫之初,其畫風深受任的影響。吳正是將“金石”的書筆,融入了畫筆中,這使得他畫中的題材,皆呈現出雄厚渾拙、蒼勁古樸等韻味。而從整體上看他的畫作,松竹藤蔓,花卉蔬果,有形有氣象;從落筆結構來看,用筆的一點一線,無不出自其書法功力。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|