中國的福建省在唐代以前,一直都是中原人眼里的邊陲之地。它的西南部山區,更是林深路隘、山海相逼,然而在20世紀80年代末,那里忽然成了媒體的關注對象,各種報道聲稱,在這片曾經蠻荒的土地上,發現了一些神秘土堡。尤其是圓形土樓,在世界上絕無僅有。

人們紛紛猜測,這些龐然大物為什么在福建南部的深山里成群出現?這些城堡似的住居為什么呈奇特的圓形?斑駁的土墻后是否蘊藏一些不為人知的秘密?歷史真相和現實證據在質疑中交織,層層推理中,答案才一步步顯現出來。

20年來,黃漢民學者一直思考著這個問題,究竟是客家人還是閩南人創造了世上獨一無二的圓形土樓?

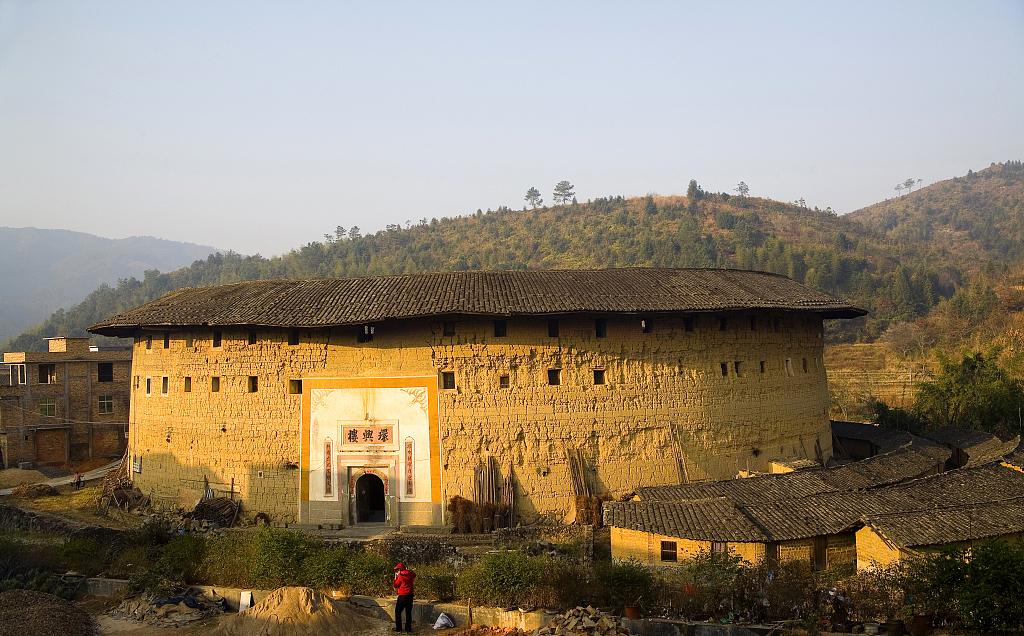

畢業于清華大學建筑系的黃漢民,是我國最早開始研究土樓的學者之一,20年來他提出各種猜想,矛頭都指向誰是福建土樓的最初建造者這個命題。1981年春,一次鄉野調查讓黃漢民來到了閩南的漳州,偶然的機會讓黃漢民見到南靖縣的懷圓樓。這樣的龐然大物,看上去沒有開頭也沒有結尾,很難找到突破口。

一扇厚而重的大門,是土樓的唯一入口,它似乎通向一個不為人知的世界。但當黃漢民進入土樓內,卻發現了一個截然不同的天地。這看似封閉的土樓,里面卻只是普通人的住宅。驚嘆之余,黃漢民的心中有著各種疑猜。圓,是大自然中最常見的基本圖形。而歷史上,并不缺乏人們模仿圓形創造的物體,然而,把民居建成能聚集上百人的圓形,這在世界上卻是絕無僅有。它為什么只出現在福建小小的山區里?初次見了圓樓后,縈繞著它的種種謎團在黃漢民心中揮之不去。當他聽說,如果翻過山再往西走,會有更多土樓時,他便決定去看看,那里是閩西的地界。

在那邊果然有更多的土樓,它們沿著小溪錯落有致地排列著,看起來似乎有人在精心地進行規劃。因為從外觀上看,它們極為相似,都有高高的窗戶,厚實的墻基,再加上封閉的大門。這一切正預示著土樓的主人要把什么拒之門外,他們到底在怕什么?

經過調查,黃漢民了解到,閩西的土樓里,居住的正是1000多年前從北方遷來的客家人的后代。翻閱史書,結合閩西當地的情況,黃漢民對客家土樓的形成做出了第一個推測:當年,從北方遷徙而來的客家人,在閩西遇到的威脅不僅僅來自于野獸和土著外族,到后來,可能還有兇悍的山匪!

圓土樓是客家人自我保護的最好家園,但存在一個疑點:為什么偏偏只有福建小山區有這種獨特的住宅?

客家圓樓幾百個房間一律大小相同,這種布局,對于傳承中原儒家文化的客家人來說,似乎是不可想象的事情。在它的功能安排中,一樓二樓主要為廚房和谷倉,三層以上才住人,全樓唯一至高無上的是位于圓樓中心的祖堂。這是一種奇特的聚落方式,這種方式似乎只有在人類的童年時代才能找到。在很多原始部落的遺址中,就可以發現這種以圓形為中心的聚落方式。因為那時候,生存和防御是第一需要,而圓形似乎更有利于集體的團結。

因此,從防御角度來考慮,當年客家人從北方遷徙而來,陌生的環境中,危機四伏,如何凝聚大家的力量,是他們最重要的需求。最后他們犧牲老幼尊卑的宗法禮教,選擇了那種在當時完全違反常規的居住方式,只有這樣才能更好地共同進行抵御,保護整族人的安全。

然而,對于這種說法,黃漢民卻認為還有疑點。當年客家人從北方遷徙而來,落腳的地方除福建以外,還有贛南和粵北。而在那里,他們也都聚族而居,但是那里卻沒有圓土樓。圓土樓的出現,會不會和閩西地區獨特的地理環境有關呢?

帶著這個想法,黃漢民再次來到了閩西。經過調查,他發現閩西地區五鳳樓、方樓和圓樓之間的確有著某種特殊的關系。方樓出現得比圓樓要早,而方樓可能從五鳳樓轉變而來,這是客家人結合山區特點建造的,因為在危機四伏的福建山區,圓土樓防御性好,能省地省木材,并且能住更多的人,這樣才能成為客家人躲避災難的最好家園。二宜樓的發現,使得客家圓樓形成之謎又籠上了層層迷霧。

1987年,在閩南漳州的一次考察中,黃漢民偶然結識了漳州文物科科長曾五岳,曾五岳告訴他,在閩南的華安縣也有一座叫“二宜樓”的圓土樓,華安并不是客家人居住地,為什么也會有土樓?

黃漢民到二宜樓考察后發現,它的布局和客家圓樓是不同的。200多平方米的公共大院被分割成了12個小單元。然而就是這種隔開的單元,卻有相通的地方。在土樓的第四層,各個單元都有一個門,門開啟后就可以在土樓的外層環行。而且,在二宜樓還有很多精美壁畫,從這些壁畫可以看出二宜樓確實為閩南人所建。隨后,黃漢民發現閩南地區也有很多土樓,而更為關鍵的是這些樓都有明確紀年。

根據所有的證據,黃漢民有了一個猜想:圓樓,有可能并不是客家人首創的。它極有可能出自于閩南!

為了證明自己的推論,黃漢民四處搜集和圓樓有關的信息。1993年3月,當他聽說漳州南靖縣郊區發現有一些圓形山寨時,就立刻趕到了那里。而據當地老人講,這些山寨是以前一位陳元光將軍所留下的。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|