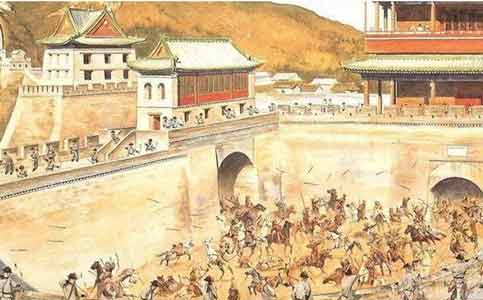

土木堡之戰,被視為明朝軍事力量由盛轉衰的轉折點;此戰讓功勛貴族沒了一大半,導致明軍戰力走上了下坡路。但是,我們撇除這場戰役本身,去觀察明軍的對手和外部環境,就會發現由盛轉衰是偽命題,不斷明軍戰力下坡才是必然。

朱元璋給明朝軍事體制留下了的“祖制”病根

暫時拋開土木堡之戰不提,很明顯就能看到,明軍戰力之所以蛻化到后來明末那種“弱雞”的地步,和將領們的盤剝有著直接關系。

按照明朝的法律,一個人如果成為了軍士,那么無論他是自己愿意還是慘遭發配都會成為國家的軍戶,這個身份不但伴隨其終身還會遺留給子孫后代,堪稱魔咒。最為悲慘的是士兵往往不是在自家附近服役,他們的駐地是萬里之外的軍鎮,士兵們只能拿到被各級官員克扣的安家費用,前往各自的駐地。

但是,到了指定地點并不意味著噩夢的結束,而是煉獄的開始。

明朝的奉行積極壓榨各級官員的政策,無論是士大夫還是小吏的工資都只能維持在溫飽線附近,海瑞這個級別的官員靠工資吃飯,結果餓死親女兒,這樣的情況在中國歷史上可謂獨一份。

朱重八對官員的苛政并沒有引領節儉的風潮,反而激發了腐敗的風暴

為了生計,各級官員不得不把手伸到一切能伸的地方,去尋找灰色收入以養家糊口,慢慢地一條“產業鏈”就誕生了,所有官員都通過克扣更低級的官吏去滿足自己的上級,如此一路向下,所有的重擔,自然就壓在了底層人員身上。在明末,一個底層的遼東士兵收入為二錢五到四錢,優秀的鋒兵可以拿到一兩多,不過這只是紙面上的數據而已,克扣現象非常嚴重,士兵根本沒法拿到足以養家糊口的銀兩。更糟糕的是后勤工作,熊廷弼評價士兵的飯食已經爛的如同糞便一樣臭氣熏天,而且衣不蔽體形同奴隸。明軍士兵知道,純靠公家的話,自己早晚得餓死,于是心思活絡的士兵會通過給長官一些“孝敬”去做一些雜活,以維持生計,而低級軍官也會定時和自己的上級“疏通”一下,讓他們對這類情況睜一只眼閉一只眼。

明軍后期殺人比賊寇還厲害和他們的惡劣生活狀態有極大的關系

理論上這樣的軍隊和國家是無法生存很久的,萬幸時代的浪潮給了他們一個前無古人后無來者的好機會去混日子。

周邊無強敵導致明王朝缺乏軍事改革的動力

15世紀以后的明朝處于一個非常幸運的時間段,開國的爆發把東蒙古從汗國打成部落,并且再也沒有恢復,衛拉特人雖然還保持著過去的國家組織結構,但它需要面對更西面的強敵哈薩克。于是,明朝除了偶爾面對重心南移的衛拉特人外,北方邊軍主要的任務是和東蒙古的各個部落打治安戰爭。

當衛拉特人試圖南下恢復先祖榮耀的時候,明朝就要倒霉了

而且,就算是開國這一次也是有著很大的僥幸成分,因為元朝皇帝的集權欲望,導致傳統的封建體制被破壞,內地的直屬部隊又被優渥的生活環境所腐化,導致此時的元軍已經不堪一擊,用一個中二點的說法:元末蒙古所擁有的力量只是過去的影子。

這在之后東蒙古和明朝的邊境戰爭中表現的尤其明顯。有一次李成梁親自率領家丁突襲東蒙古人,殺傷四五百,斬首一百九十六人,使得當地的蒙古部落幾年內無法再動刀兵,更重要的是此戰蒙古人和明軍的戰損比例是驚人的1:1。這樣逆天的戰績瞬間引爆了全國,首輔張居正親自嘉獎李成梁,并給戰死家丁豐厚的撫恤。主帥李成梁的風頭也是一時無兩,甚至蓋過了抗倭名將戚繼光。

家丁部隊在15世紀后就是北方作戰的主力

不過,戚繼光到了北方之后也不甘示弱,上位沒幾年就活捉了長禿,但是斬首只有兩級,換句話說這就是幾百人的小部落,酋長身邊甚至沒有什么那可兒(護衛隊),更別提怯薛歹這種招牌精銳了。這就是東蒙古此時的狀態--一堆中小部落的集合體,這也解釋了為何后來八旗能摧枯拉朽地擊敗林丹汗。

這么一看永樂的戰績能不能有一些人吹捧的“遠邁漢唐”就要打一個大大的問號了,要知道努爾哈赤父子只用了兩代人就搞定了東蒙古,而老滿洲的部隊只有七八萬人(注:后期加上投降的漢軍和收編的蒙古人擴編到十二萬),而且主力要和明軍作戰,尚且如此輕松,這水究竟注了多少不言而喻。

從這方面看,明軍從未真正的“強大”過,自然也就談不上“衰敗”了。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|