二:吃飯睡覺坑大唐

李振與朱溫的相識,被后世史學家加了很多形容詞,諸如"臭味相投"、"狼狽為奸"、"沆瀣一氣"的惡詞一堆。但有一條卻是事實:李振得遇朱溫,確實如魚得水。

自從做了朱溫的幕僚,深受朱溫信任的李振,從此也徹底放輕松。

當年的雄心壯志全成了浮云,反而一心一意,為朱溫的擴張大業努力。

在朱溫兼任鄆州節度使的時候,李振就做了節度副使,成為朱溫控制區域下當之無愧的"一人之下萬人之上"。憋屈大半輩子的他,此時人生算是翻了手。而他一如既往精準的戰略目光,更死死盯住一個新目標:大唐都城長安。

身為名門后人,李振常叫朱溫及其麾下眾將嘆服的,就是他不凡的口才氣度。無論多么兇險的場面,他常是一派淡定,甚至面對敵方相加,他也能輕松高談闊論。好幾次朱溫生死一線的惡戰,全是李振輕松踏入敵營,一番縱論天下,就說得敵方跪倒一片。乖乖跟著李振跑來投降。類似神奇場面見多了,朱溫也就堅定了信心:有李振做我使者,改朝換代這事,那是相當靠譜。

于是,滿懷著朱溫的期待,李振輕松踏入了這個曾給他無數屈辱的長安城。一到就被唐朝的宦官們熱情圍住:

此時唐末宦官專權,執掌神策軍的宦官劉季述,正圖謀廢黜唐昭宗,因此也猴急著要爭取朱溫的支持。

但萬沒想到,劉季述剛打開這話茬,接著就被李振罵了個狗血淋頭:"以百歲之奴侍奉三歲主,此乃不義之舉。"

如此義正辭嚴的場面,叫李振儼然成了一副忠臣形象。甚至長安城里好些心懷唐朝的官員們,說起這事也偷偷叫好。可他們哪里想得到:李振恨這些禍國殃民的宦官不假,但他同樣恨的,更有這爛透了的大唐王朝。之所以發這句豪言壯語,就為給唐朝設計個"連環坑"。

果然,不出李振所料,被李振明確拒絕的劉季述狗急跳墻,反而提前發動了政變。先囚禁唐昭帝,立李裕為皇帝。而此時的宦官依舊不忘爭取朱溫,并表示愿將唐朝政權讓與朱溫。幸福來的這么突然,以至于朱溫和麾下將領們,一度也花了眼。差點就暈乎乎跟劉季述手拉手掌權。關鍵時刻,

卻又是李振一聲怒吼:"行正道則大功勛可立!"

暈乎乎的朱溫總算猛醒了:對啊,長安經此內耗,已經毫無抵抗,大唐江山唾手可得。一旦和這幫宦官合作,那可就是吃相難看,沒準就成了全天下的討伐對象。于是在李振的活動下,朱溫拉攏了唐朝宰相崔胤,

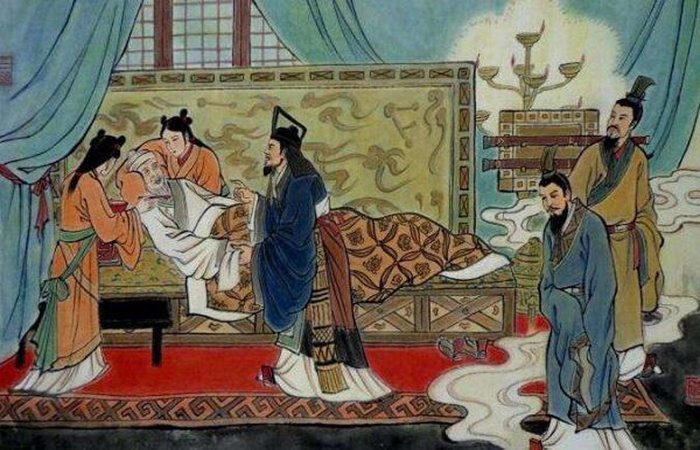

里應外合殺進長安,先把劉季述等宦官們一勺燴,做了擁立唐昭宗復位的大功臣。

然后李振又親自奔赴青州,一番巧舌如簧,騙的忠誠唐朝的節度使王師范向朱溫投降(后來王師范全家被朱溫殺害)。幾乎是手把手,把朱溫捧上權力巔峰。

也正是在李振這番賣力活動下,唐王朝的末日終于到來了:淪為傀儡的唐昭宗先被朱溫遷到洛陽,隨后又被殘忍殺害。而在朱溫廢唐自立的前夜,曾受夠唐朝窩囊氣的李振,積攢半生的憤怒也終于爆發:

當朱溫為怎么處置唐朝官員而糾結時,李振惡狠狠"此等自謂清流,宜投諸河,永為濁流。"

這種事因為絲毫沒有損害到朱溫的利益,便"許而笑之"。

這"一笑"的后果,就是唐朝高層三十多名官員,被朱溫在河南滑縣白馬驛殺害,然后全數投尸到黃河中。

近三個世紀的唐朝歷史,就以這血腥的方式,劃上了句號。

而李振,這位為唐朝"選擇死法"的謀士,也以這毒辣一幕,有了"鴟梟"的稱號。此時的李振可謂蕩平當年心中郁結。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|