在甘肅,有兩類考古發現震驚學術界,它們是敦煌藏經和西北漢簡。知道敦煌藏經洞的人很多,西北漢簡卻少有人知。近年來,隨著這些出土文獻的整理出版,逐漸露出了廬山真面目。

繼《肩水金關漢簡》《地灣漢簡》以及《天水放馬灘秦簡集釋》《敦煌馬圈灣漢簡集釋》《居延新簡集釋》等陸續推出后,敦煌懸泉置遺址發掘的兩萬余枚簡牘也將陸續刊布。作為“2011—2020年度國家古籍整理出版規劃項目”,由中西書局承擔的《懸泉漢簡(壹—捌)》出版工程將于近期推出第一卷。

主持此項整理工作的甘肅簡牘博物館館長張德芳在接受本報記者專訪時指出,過去一百年間,國內出土的漢簡總計七萬余枚,其中甘肅出土的漢簡就有六萬枚之多,占總數的82%以上。這些漢簡記載生動翔實,蘊含豐富內容,把漢晉以來博大精深的西北歷史呈現給了世人。其文化、歷史和學術價值都很高。此次出版的懸泉簡,是西北漢簡的大宗,它們與居延簡、金關簡、地灣簡等共同構成了一座秦漢歷史和絲綢之路文化的資料寶庫。

懸泉置遺址是迄今為止發現并經科學發掘的保存最為完整、規模最大、時代最早的郵驛機構遺址。它位于甘肅瓜敦公路甜水井道班南側1.5公里處的戈壁荒漠中,南依三危山余脈火焰山,北臨西沙窩,為漢唐時瓜州與敦煌之間往來人員和郵件的一大接待、中轉驛站,東去安西60公里,西去敦煌64公里,占據非常重要的地理位置,是絲綢之路的交通要道。

1990年至1992年,甘肅省文物考古研究所對敦煌漢代懸泉置遺址進行了清理發掘,共出土各類文物七萬余件,其中有字的漢簡兩萬余枚,其時代上限始于西漢武帝元鼎六年(公元前111年),歷經西漢、東漢,下限可至魏晉時期,前后延續近400年之久。就其數量、內容和發掘工作的科學化、規范化而言,可推許為近百年西北漢簡出土之最。而該遺址也被評為“1991年十大考古發現”和“八五”期間全國十大考古發現。

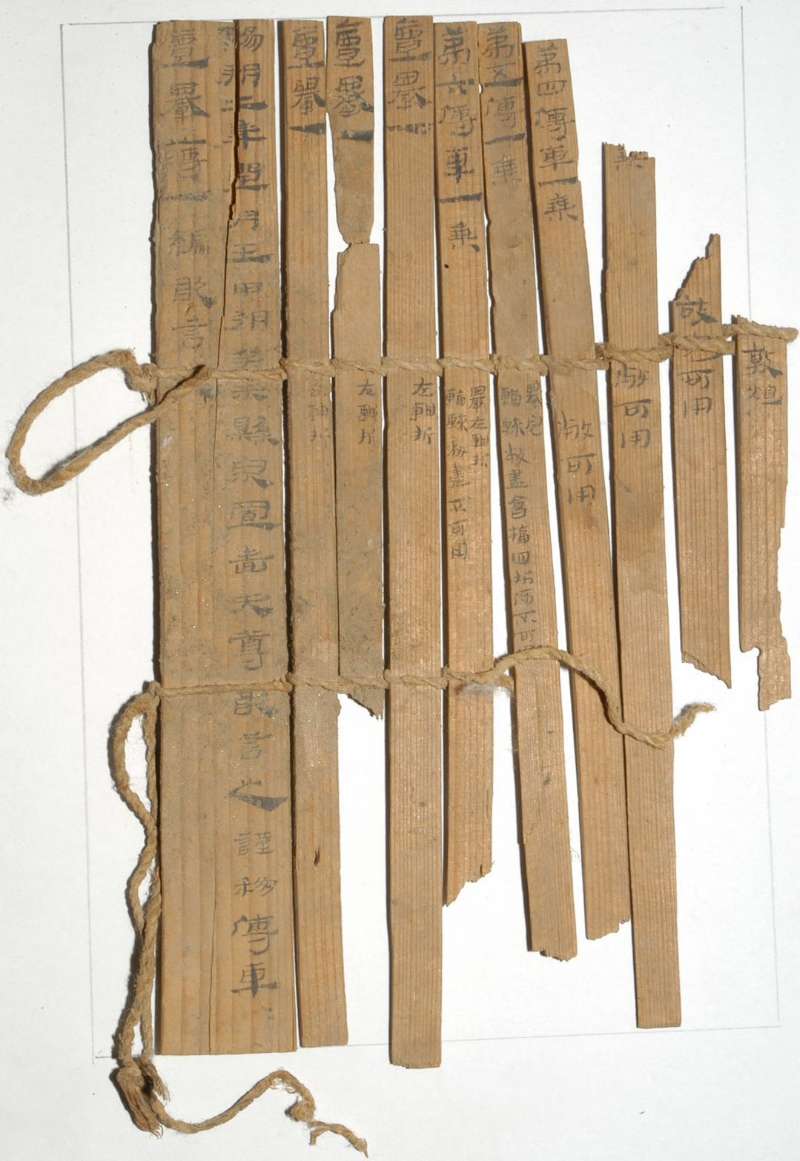

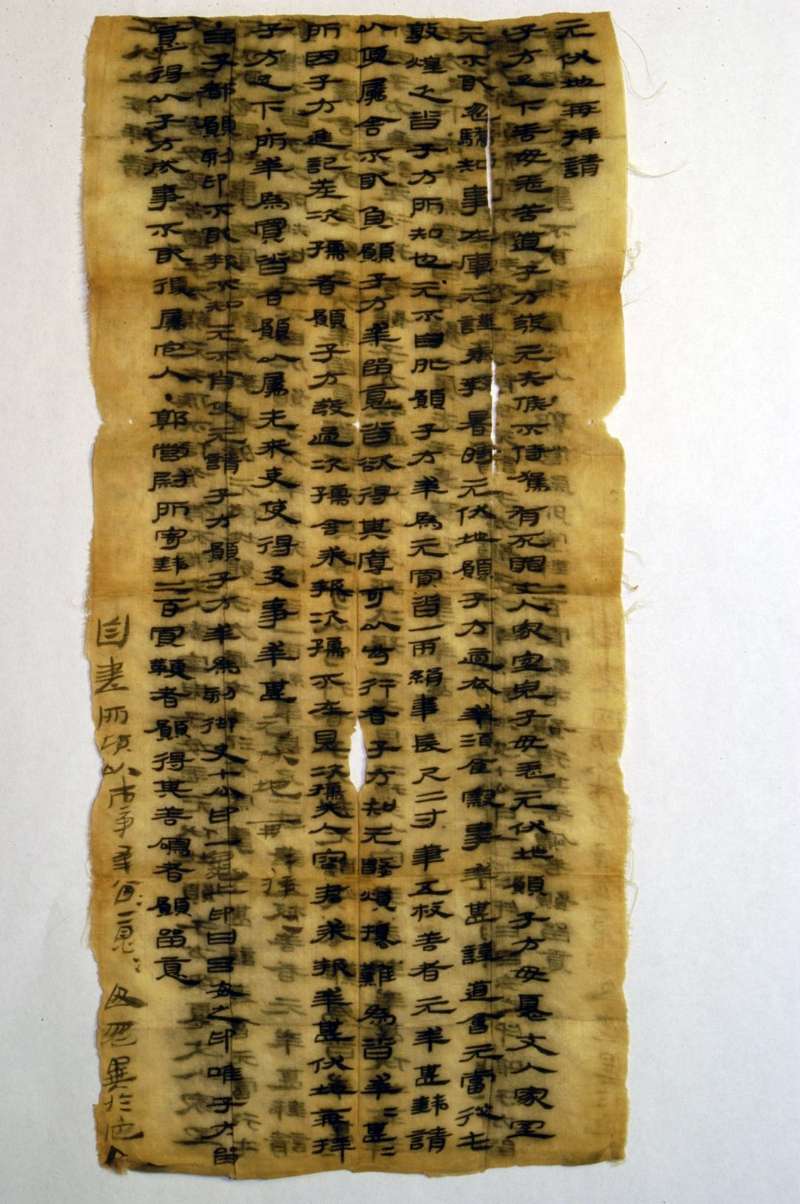

懸泉漢簡出自交通驛站,其中一個最大的特點就是記載了兩漢絲綢之路的盛況。當時的道路交通、路線走向、沿途驛置、城鎮村落、民族風情等,以及西域30多個國家同中原王朝的來往,西漢王朝與中亞、西亞、南亞次大陸經濟文化交流,都在懸泉漢簡中有生動翔實的記載。一些比較完整的簡冊如《康居王使者冊》《過長羅侯費用簿》《失亡傳信冊》《元與子方帛書信札》《雞出入簿》等都是檔案文書,其內容十分豐富,涵蓋了政治、經濟、軍事、外交、法律、社會、郵驛、交通、語言、文獻等諸多方面。

張德芳告訴記者,自1991年懸泉漢簡發掘出土以來,已陸續公布過一些整理成果,學界也有一些初步研究。這次整理出版,將以清晰的紅外照片、彩色原大圖版以及盡可能準確的釋文,對懸泉漢簡進行全面、系統、完整的公布。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|