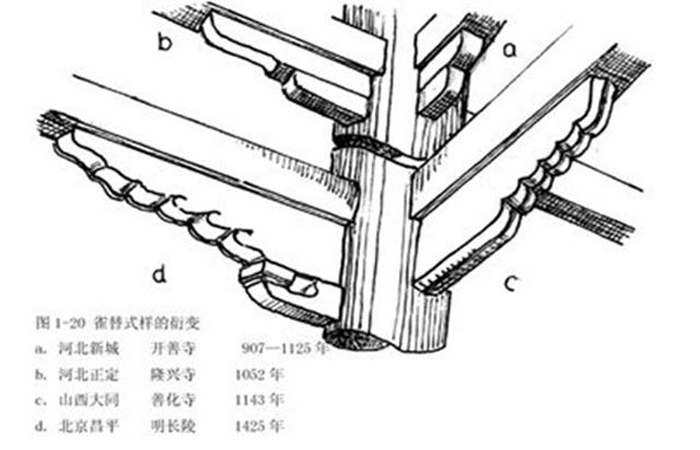

雀替,古建筑特色構(gòu)件之一。在漫長的中華建筑史中,雀替是一種成熟較晚的構(gòu)件和制式。雖然,它的雛形可見諸於北魏,但是到了宋代,還未正式成為一種重要的構(gòu)件。明代之後雀替才廣泛使用,并且在構(gòu)圖上得到不斷的發(fā)展。

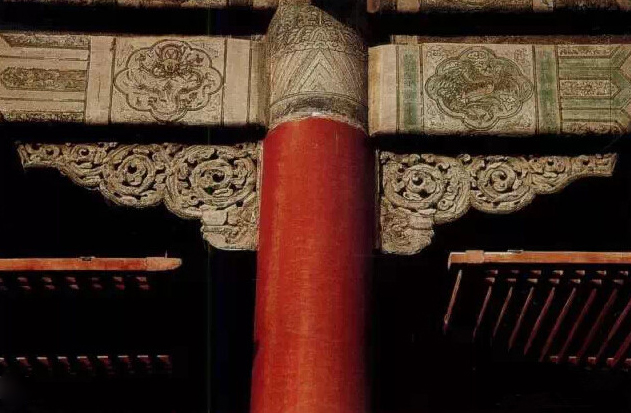

至清時(shí)即成為一種風(fēng)格獨(dú)特的構(gòu)件,大大地豐富了中國古典建筑的形式。其形好雙翼附于柱頭兩側(cè),而輪廓曲線及其上油漆雕刻,極富裝飾趣味,為結(jié)構(gòu)與美學(xué)相結(jié)合的產(chǎn)物。清代稱為「雀替」,又稱為「插角」或「托木」,安置在梁與柱交點(diǎn)的角落,具有穩(wěn)定和裝飾的功能。

雀替從力學(xué)上的構(gòu)件,逐漸發(fā)展成美學(xué)的構(gòu)件,就像一對翅膀在柱的上部向兩邊伸出,一種生動的形式隨著柱間框格而改變,輪廓由直線轉(zhuǎn)變?yōu)槿岷偷那€,由方形變成有趣而更為豐富、更自由的多邊形。于是雀替有龍、鳳、仙鶴、花鳥、花籃、金蟾等各種形式,雕法則有圓雕、浮雕、透雕。後代的建筑都喜歡采用雀替來作為柱頭裝飾物。

雀替的實(shí)用與美學(xué)

在中華建筑中,大有無崔替不成中華建筑之感。雀替有用于室外,也有用于室內(nèi),按其形式,可分七類:大雀替、龍門雀替、雀替、小雀替、通雀替、騎馬雀替和花牙子等。

從實(shí)用角度來說,雀替設(shè)置在柱頭與梁額交角的地方,一能縮短梁枋的凈跨度從而增強(qiáng)梁枋的荷載力,還能減少梁與柱相接處的向下剪力,此外,雀替還可防止橫豎構(gòu)材間的角度之傾斜。

雀替都用油漆或圓雕、浮雕、透雕的方法雕刻,明、清的雀替不僅彩飾,還浮雕卷草和龍等圖案,龍、鳳、仙鶴、花鳥、花籃、金蟾等為常見的美學(xué)形式。在千余年的演變中,根據(jù)雀替位置和形式的不同,大體上可歸納成為七大類:大雀替,雀替,小雀替,通雀替,騎馬雀替,龍門雀替和花牙子等。

大雀替:用大塊整木制成,上部寬,逐步向下收分后,在底部還加一個(gè)大斗,然后再整體地放置于柱頭上。大雀替在中國歷史上最早見于北魏時(shí)期,在以后的各代中,除喇嘛教建筑外,一般不用這類雀替。

雀替:屬于在古建筑上最多見的一個(gè)雀替種類,體積明顯小于大雀替,其位置在柱與梁枋交接處的下部,其造型不似大雀替在二度空間上多向發(fā)展,而向左或右及下發(fā)展。雀替在宋代時(shí)已較為常見,且多用于室內(nèi),從元代開始在室內(nèi)外隨意使用,明、清時(shí)主要用于室外,而室內(nèi)極少使用,明、清時(shí)還在雀替下加了一拱一斗,此為前代所沒有。

小雀替:此類雀替主要用于室內(nèi),因體積小,本身造型沒有太多時(shí)代性的變化。

通雀替:此類雀替的外形與雀替相比沒有大的不同,主要區(qū)別在于結(jié)構(gòu)。柱子兩側(cè)的雀替是分別插入柱身的,但通雀替則是柱子兩側(cè)的雀替為一個(gè)整體,它是穿過柱身而成立的。

騎馬雀替:當(dāng)二柱距離較近,此時(shí)梁柱交接處的兩個(gè)雀替因距離過近而產(chǎn)生相碰連接的現(xiàn)象,騎馬雀替就此形成,但其裝飾意義遠(yuǎn)大于實(shí)用意義。

龍門雀替:此類雀替專用于牌樓上,為了強(qiáng)調(diào)美觀,造型會格外華麗。相較于其他雀替,龍門雀替多云墩、梓框、三福云等結(jié)構(gòu)性造型樣式。

花牙子:又稱掛落,純粹起裝飾作用。雖毫無力學(xué)上的使用價(jià)值,但變化萬千,所以常被用于園林建筑的梁枋下,以增加園林建筑的觀賞性。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|