泐損的“永元石經”

漢武帝“罷黜百家,獨尊儒術”,這是中國社會上流傳已久的一種通俗說法,給人以漢武帝以后中國的政治統治思想以及附麗其旁的社會文化便是由儒家一統天下。實際上漢武帝不過是援經義以飾治術,打個斯文的幌子而已,生時死前,都根本沒有以儒治國的想法。西漢元、成二帝以后,所謂“儒術”才得到人君的尊崇,而經學主導地位的全面確立以及與社會生活各個方面的深度融合,即所謂世道人心,一歸于夫子之學,應該是進入東漢時期以后的事情。

清初大儒顧炎武論中國古代社會風俗的變遷,以為“漢自孝武表章《六經》之后,師儒雖盛而大義未明,故新莽居攝頌德,獻符者遍于天下,光武有鑒于此,故尊崇節義,敦厲名實,所舉用者,莫非經明行修之人,而風俗為之一變。……三代以下,風俗之美,無尚于東京者”,又云:“蓋自春秋之后至東京,而其風俗稍復乎古,吾是以知光武、明、章果有變齊至魯之功”(顧炎武《日知錄》卷一三“周末風俗”及“兩漢風俗”條),即謂迄至東漢,儒學始得純正。

東漢一朝,儒家思想,深入人心,彌漫于社會生活的各個方面,經書也普遍流行。那個時候還沒有印刷的手段,經學的內容和經書的傳布,只能靠口授手抄。可以想見,一個老師傳授一種文本,抄寫一次會出現一次訛變。日久天長,同一種經書,不同的文本之間,免不了會產生很多差異。到了東漢后期,如蔡邕所見:“經籍去圣久遠,文字多謬,俗儒穿鑿,疑誤后學。”世間流傳的經書,其文字混亂,已經達到了一個相當嚴重的程度。為此,蔡邕奏請正定經書的文字,得到了漢靈帝的允準(《后漢書》卷六〇下《蔡邕傳》)。

于是,在熹平四年三月,一派和煦的春光里,漢靈帝“詔諸儒正《五經》文字,刻石立于太學門外”(《后漢書》卷八《靈帝紀》)。——這就是中國歷史上著名的《熹平石經》。

《熹平石經》由蔡邕發起倡議,也是由蔡邕親筆書寫上石。“于是后儒晚學,咸取正焉。及碑始立,其觀視及摹寫者,車乘日千余兩,填塞街陌”(《后漢書》卷六〇下《蔡邕傳》)。也就是說,大家競相趕到太學門前,觀摩石碑上的經文,以核對并校改自己手中經書的文字。東漢京師雒陽城里的住戶,無論如何也不會有“千余兩(輛)”車,這些“觀視及摹寫者”應是來自全國各地。人們都把太學門外的石經,奉為標準的模板。

由于“石經”的鐫刻對校定經書文本發揮了良好作用,在這之后,頗有人效法其事,重新刻制這樣的石質經書。例如,在曹魏,于正始年間立有所謂“三體石經”(亦以立碑年代稱作“正始石經”),唐有“開成石經”,等等。除了這樣的文本出自朝廷勘定之外,世人看重“石經”,與其形態穩定,能夠堅固耐久,不易像竹帛紙張的寫本一樣發生變異,也是一項重要原因。這一點,對后世的研究者來說,尤為重要。

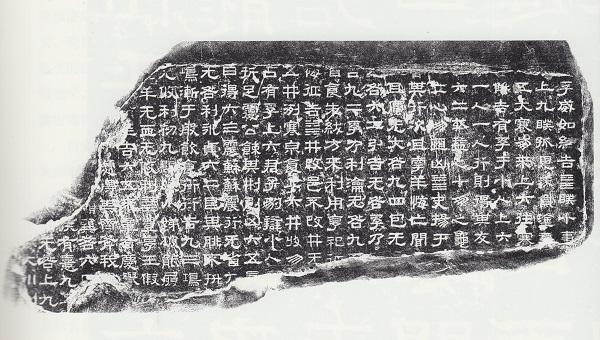

《熹平石經》本來是研究東漢經書和經學最重要的文本,可遺憾的是,在北魏時期,《熹平石經》即遭到嚴重毀損,被篤信佛教的官員,將其用作石材,以建筑浮圖精舍,后來疊經變故,至今已存留無幾。近人馬衡先生輯錄存世零散殘存文字的拓片,編成《漢石經集存》一書,世人可藉此略見其仿佛。

比漢靈帝“詔諸儒正《五經文字》”更早,在章帝建初四年,就搞過一次正定《五經》文字異同的活動。這次活動是“大會諸儒于白虎觀,考詳同異”,由漢章帝親自主持并做出最終裁決(《后漢書》卷三《章帝紀》,又卷七九上《儒林傳》上)。值得注意的是,《燕然山銘》的作者班固,參與其事,并奉命撰集其事,這就是流傳至今的《白虎通義》(《后漢書》卷四〇下《班彪列傳附班固傳》)。

班固雖然是以史學著作《漢書》與太史公齊名,并稱于世,但身在經學盛世,自然也是首先要以經學安身立命。《后漢書》本傳稱其“博貫載籍,九流百家之言,無不窮究,所學無常師”,而當時人乃以“通儒”目之(《后漢書》卷六四《盧植傳》),故亦諳熟經書,所以漢章帝才會讓他來撰集《白虎通義》。

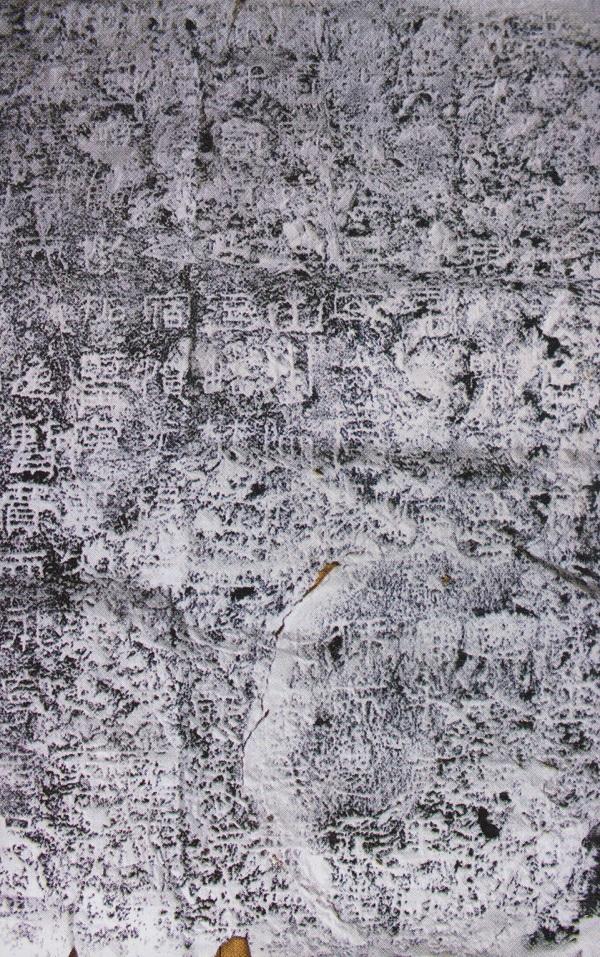

正因為如此,我們可以看到,在《燕然山銘》中,班固援用了許多經書的語句。由于所處的時代和他在經學傳承中的地位,這些語句,對東漢的經書和經學研究,當然會有重要價值。現在通過中國和蒙古兩國學者的辛勤考察工作,我們又看到了這個比《熹平石經》要早很多的摩崖石本,就好像發現了一部前所未知的“永元石經”。假若銘文保持完好,真可謂一字千金,能夠幫助我們更好地認識相關的經學問題。令人遺憾的是,由于歲月久遠,風吹雨淋,《燕然山銘》刻石的文字,泐損嚴重,有很多已經模糊不清,特別是其中一些與經文直接相關的重要字詞,現在已經很難辨識。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|