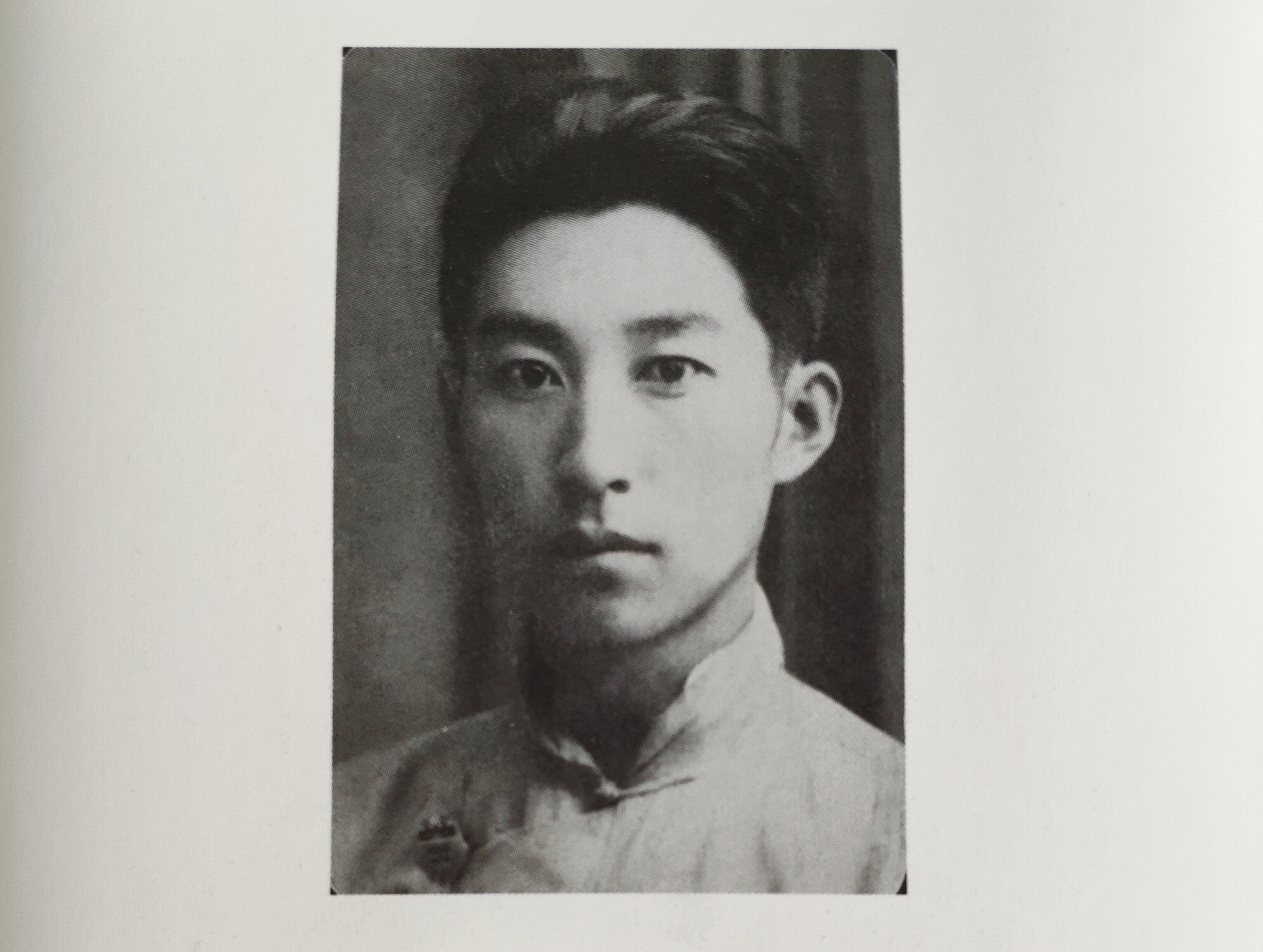

1925年10月,故宮博物院成立,單士元被批準賡續在院,1930年供職院內文獻館,不久,又參加了中國營造學社,是我國歷史檔案事業創建者之一和中國古建筑早期研究者之一。

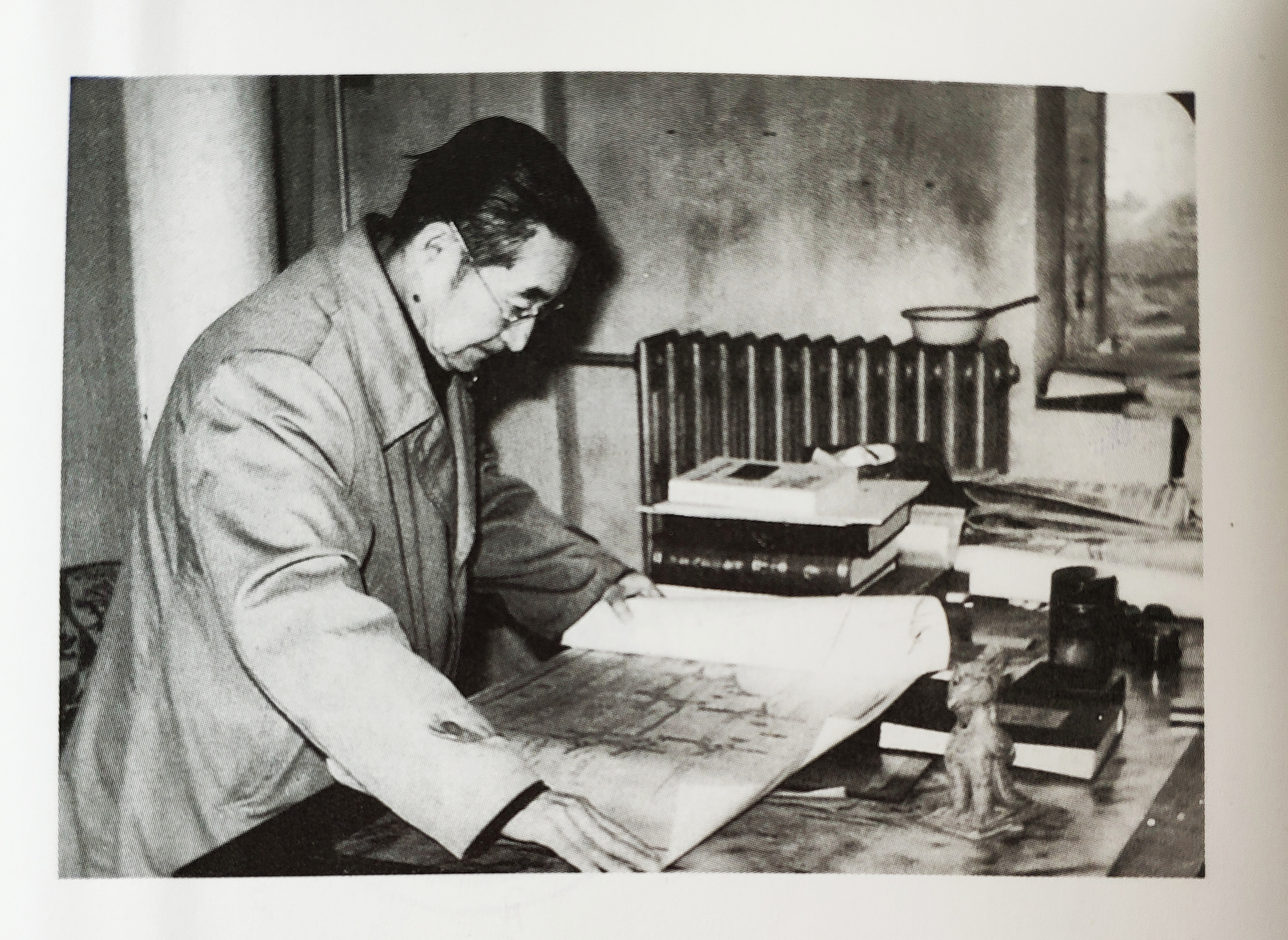

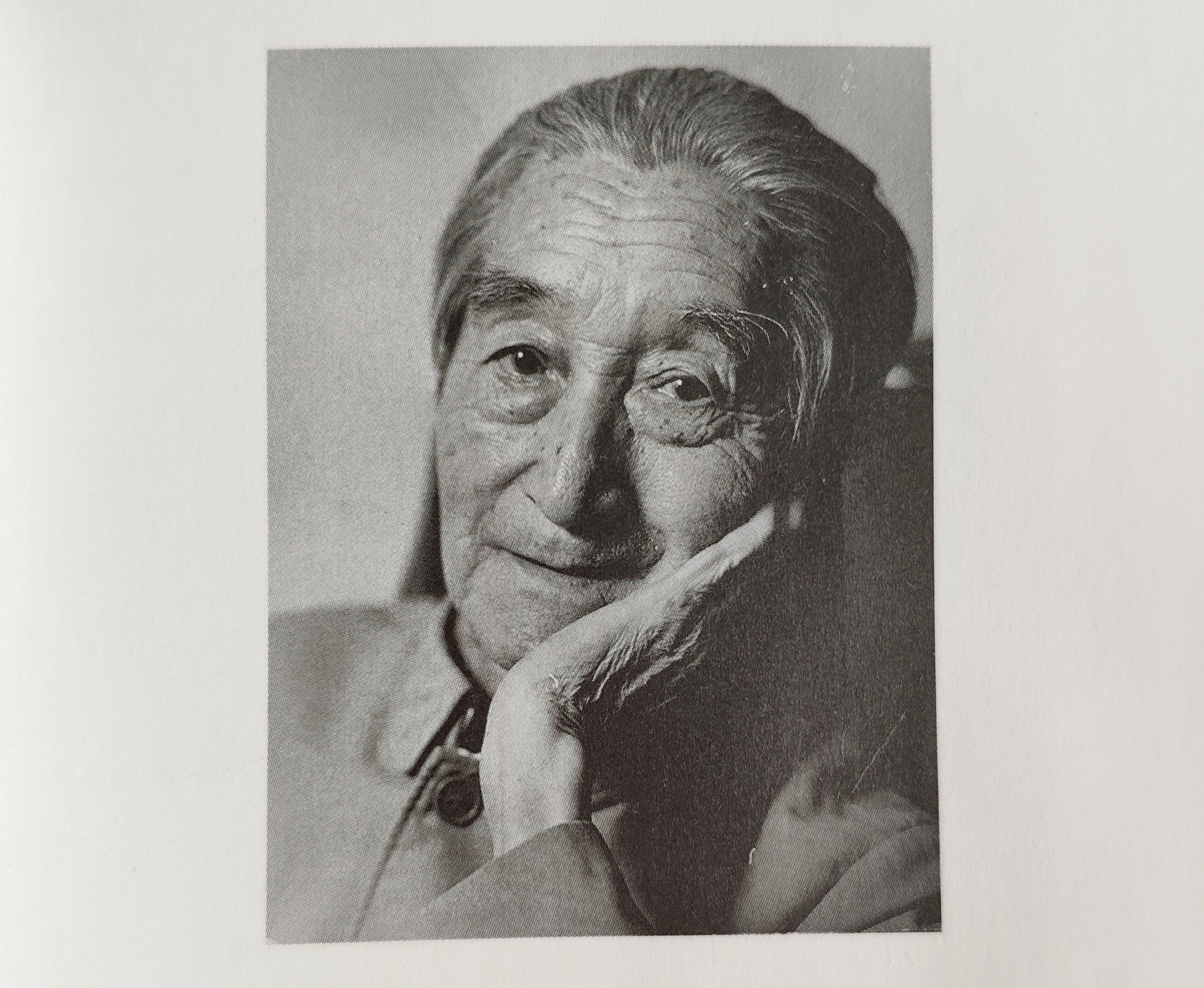

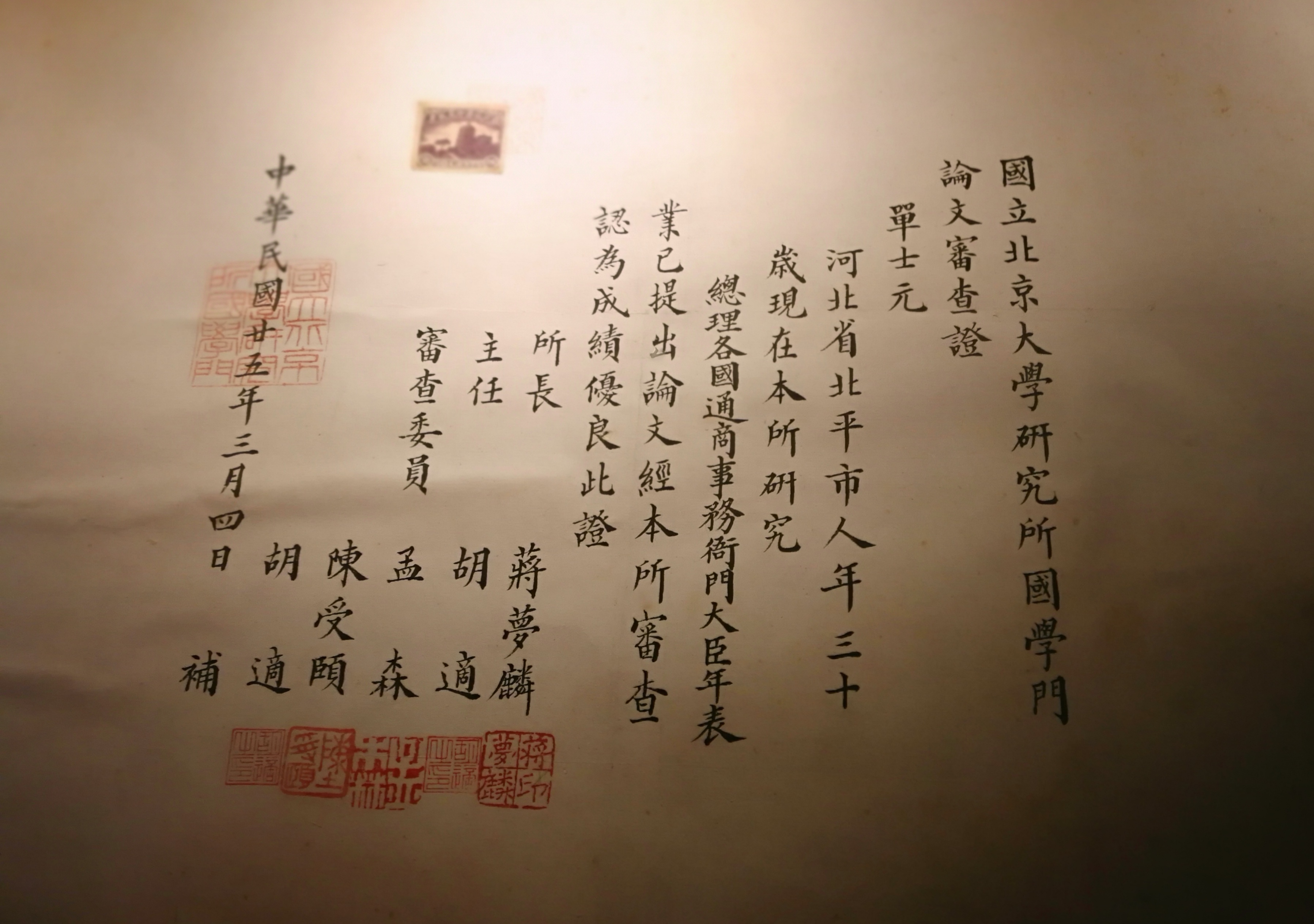

單士元在30年代為北京大學國學門研究所胡適主任的學生,以《總理各國通商事務衙門大臣年表》為研究生畢業論文,以補《清史稿》之缺。解放后任故宮博物院副院長、顧問及全國政協委員之職。他是故宮建院的最后一位見證人。《故宮史話》也是他畢生在故宮辛勤耕耘的心血結晶。

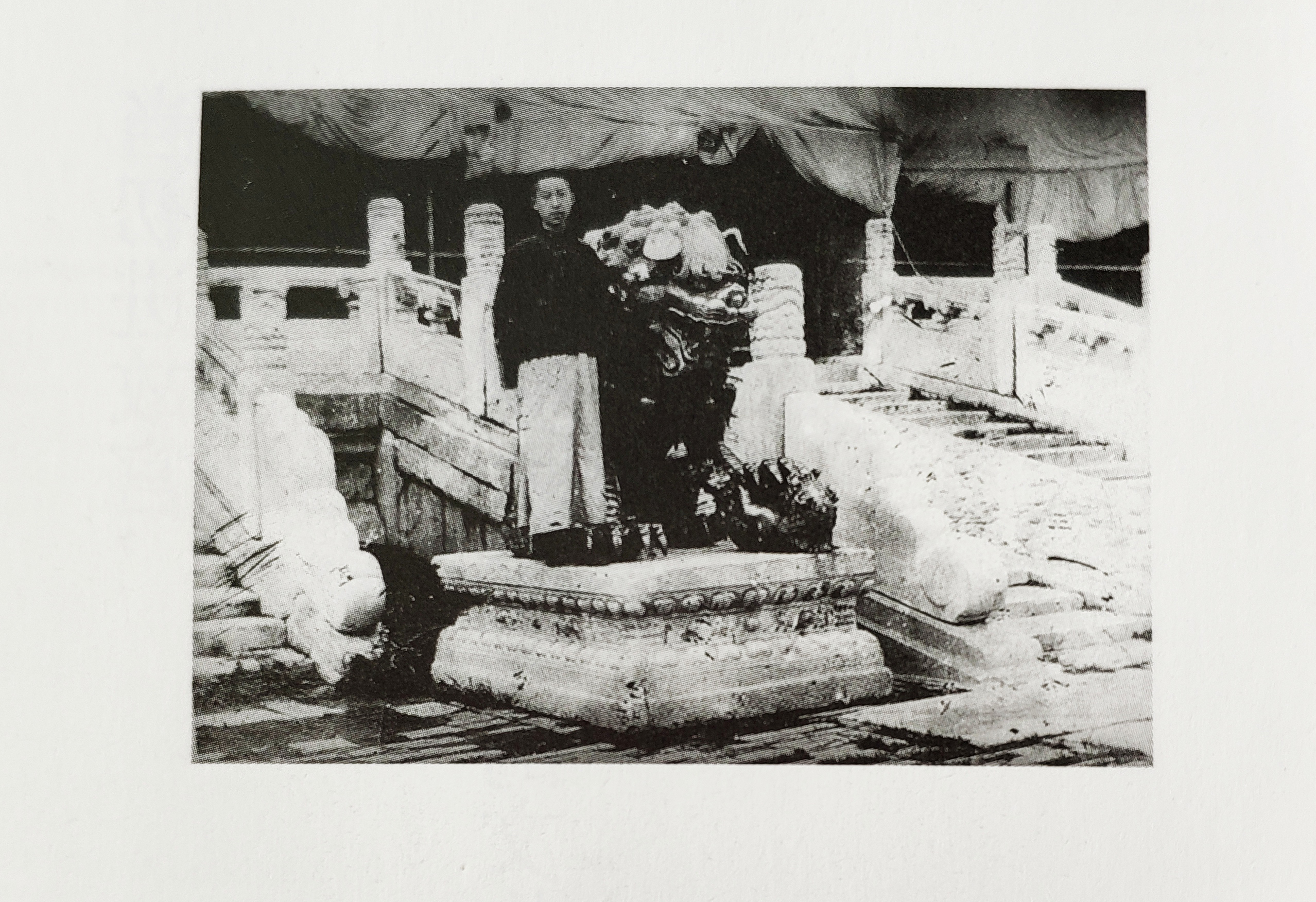

初進清宮,是1925年初的隆冬時節,當年北京冬季溫度達到零下十幾度,一進神武門洞無法行走,因為西北風打得身子直轉,身不由己地撞在神武門洞兩壁,可以說是打著轉進故宮的。

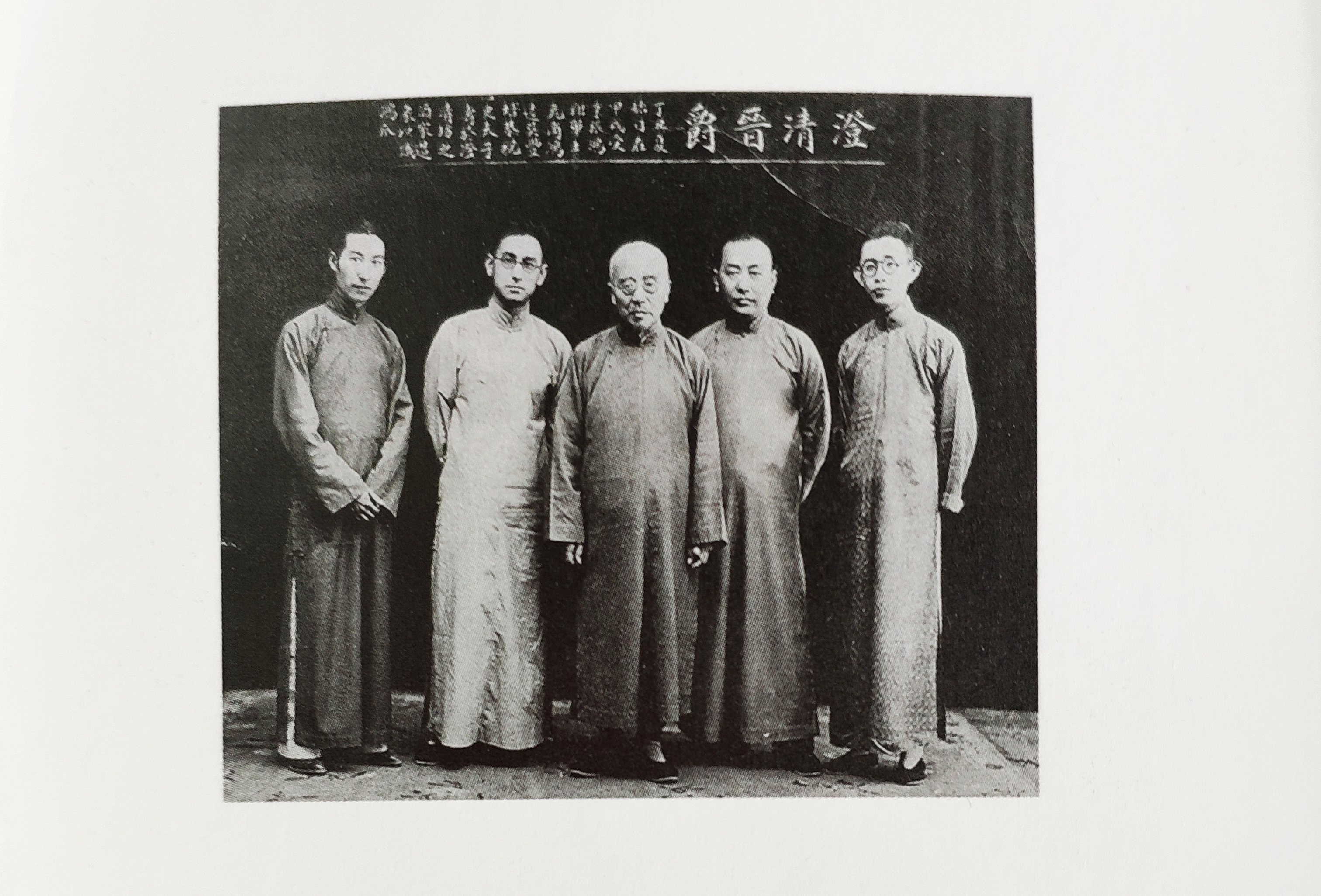

我在善委會負責登記掛簽之役,那時我是小字輩,一些年長學者知我不識器物,便親切喊我,“來,小孩子,掛在那個文物上。”(右二)

我的第一專業是明清歷史及檔案史料學,第二專業是中國建筑歷史研究。回憶青少年求知時期,多承前輩先生教誨培養。往事歷歷,仿佛昨日。(左一)

30年代初在我的研究生課程中,我選修了西洋史,教授講課有西洋建筑時,引申其在國外感受說,外人認為中國建筑有獨到的風格,可惜的是中國人不懂本國建筑,尚未有專業人員從事研究。這一席話對我觸動很大, 作為一名青年學子,在民族自尊心意識下,決心要在建筑領域里刻苦研究。

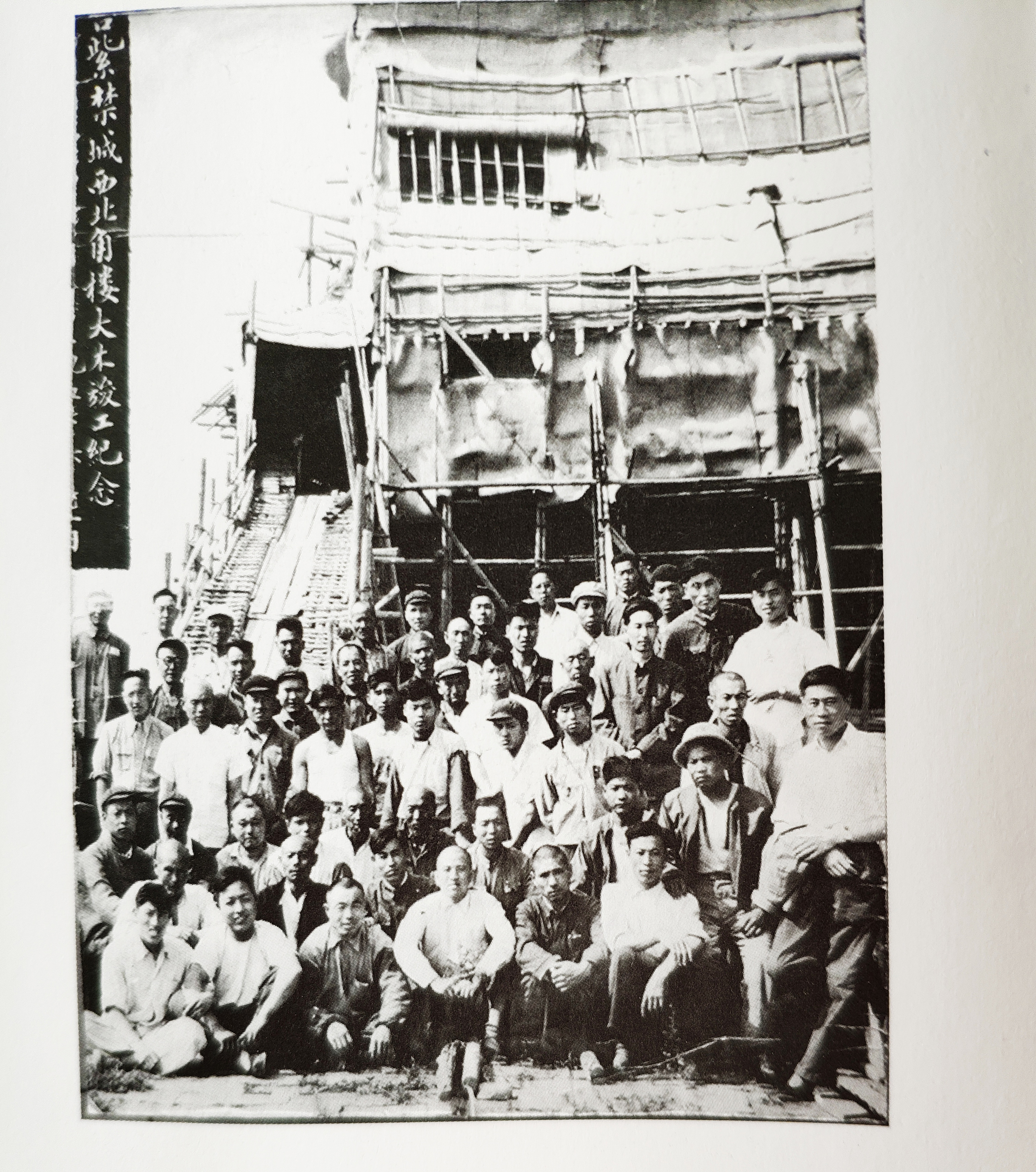

梁思成說:“你不用到處找,故宮就有一個懂古建筑的,叫單士元。” (四排三座)

(在古建筑研究中)不能僅僅側重歷史素材和實物調查而忽略建筑理論研究,只著重建筑布局和造型藝術的探討而不講工藝之學、工具之學,就無法全面解釋祖國建筑的形成和發展,無法構成完整的中國建筑史,無理論則無所發明,無工藝則無所創造。

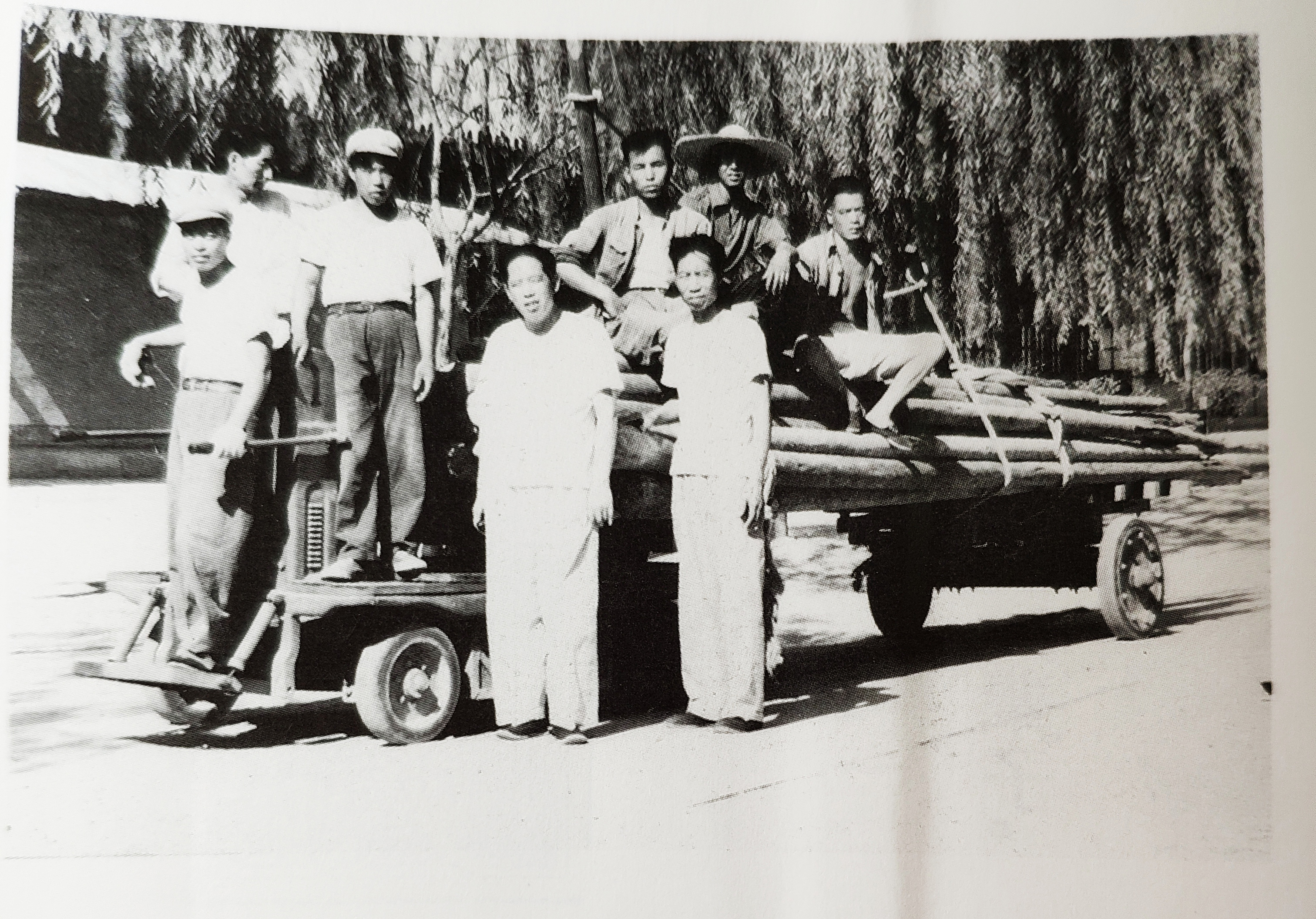

故宮是明清兩代皇宮,將流傳下來的工程做法,加以注釋補圖,對今后故宮維修及培養有傳統工藝技術后賢者等,都是一件功德無量的大事。

我有幸70年未離開故宮這個大學,并以為至今尚未畢業。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|