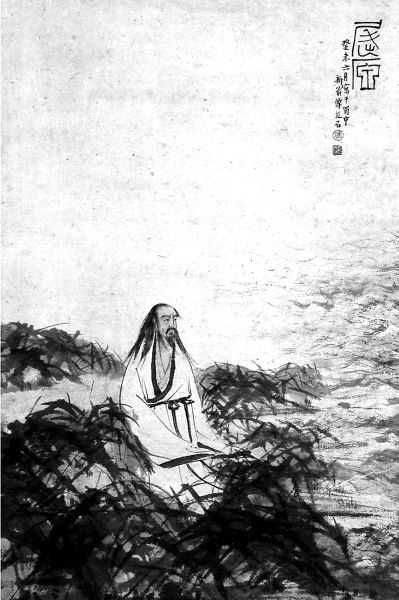

屈原畫像 傅抱石作品

抗日烽煙中的1941年“端午節”,“陪都”重慶的許多文人在“中華全國文藝界抗敵協會”掌管下,舉辦了“第一屆詩人節”的隆重道賀活動。

這次“詩人節”的發動,緣于頭一年“端午節”對大詩人屈原的留念晚會。當年的端午節,中華全國文藝界抗敵協會舉辦晚會留念屈原,一些會員還宣布了留念文字。如郭沫若于5月3日寫出《關于屈原》一文,介紹屈原生平及創造,并指出在屈原身上,充分顯示了“中華民族的尊重正義,抵抗強暴的優異精力”。爾后,郭沫若又寫了《革新詩人屈原》,從文學方式、語言文字發展變化的前史,論及屈原的功勞,批判其時“死守著文言文的舊壘”,“排斥白話文”的頑固派。

在這次留念晚會上,一些會員提出,可不可以將“端午節”定為“詩人節”?這個主張得到我們的照應。但最終施行成功,還是到了第二年——1941年“端午節”之時。

1941年端午節前,全國“文協”的會員們便繁忙了起來。作家、詩人安娥,柳倩,方殷等人,一方面廣泛征求各界的留念文章,一方面與《大公報》、《新蜀報》等報刊聯絡,期望他們能夠為道賀“詩人節”辟出專版,各家報紙均表明大力支持。

全國文協負責人之一的老舍,為道賀活動出力甚巨。他約請了幾位朋友,先期寫出一篇《詩人節緣起》,并交郭沫若修訂。這篇文章將對屈原的留念與其時的戰役聯絡在了一同:“現在是體會屈原精力最適切的年代。中華民族在抗戰的炮火里忍受著磨難,東亞大陸在敵人的鐵蹄下留下了傷痕,千百萬兵士以熱血溫暖了疆土,山林河水為中華民族唱起了獨當一面的戰歌,在陳舊的土地上,中華兒女迎接著重生的年月……”

這篇文章洋溢著詩人的文采和熱情:我們決議詩人節,是要效法屈原的精力,是要使詩篇成為民族的呼聲,是要了解兩千年來我國詩藝術已有的成果,把古人的藝術經歷,作為新詩的創造途中的養料……是要向全世界高舉起獨立自在的詩藝術的旗幟,咒罵侵略,謳歌創造,贊揚真理。中華民族重生的朝氣在飄揚,中華民族獨立自在的精力在飛揚,我國新的詩藝術的光輝,將永遠在世界中輻射。

《詩人節緣起》宣布之后,不僅詩人、作家,就連大學教授、政界人士也紛繁執筆,寫出一批留念文章。郭沫若、孫伏園、易君左、徐遲、安娥、吳組緗、老舍.……均寫有詩篇或文章;大學教授梁宗岱、李長之等人也都寫出專文,誠心留念。為在端午節開好慶祝詩人節的會,名畫家李可染創造了一幅屈原畫像,經郭沫若題詞后,當即送去裝裱起來。這幅屈原像,后來就張掛在留念會場上。聞名作曲家、小提琴演奏家馬思聰,將屈原《九歌》中的“云中君”一節譜成歌曲,以表達對“詩人節”的道賀。詩人方殷作詞《汨羅江上》,由王云堦作曲,也準備在留念會上演唱。

舉辦詩會的禮堂當地不大,卻有二百多人參與。老舍向我們匯報了“詩人節”準備狀況,并先行聲明,已準備下這個節日必須的粽子,以此表達一起道賀愿望。常任俠朗讀了屈原名作《國殤》,經過詩篇表達對戰役中將士的哀傷心情。李嘉獨唱了馬思聰作曲的屈原詩作《云中君》;“文協”安排的合唱隊演唱方殷詩作《汨羅江上》;吳曉邦本想扮演“披發行吟舞”,惋惜沒有場地,無法獻藝……

抗日戰役,是一個民族危險的非常時期。但是,這一年的端午節又成為“詩人節”,成了聯合作家詩人,鼓動國人斗志的凝集點。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|