今天就是中國傳統節日-端午節,古建中國先祝大家節日快樂,你是否已經感受到了濃郁的節日氣氛:街上開始有賣香囊的、賣粽子的、賣艾草的;有的小孩手腕和腳腕上還出現了五彩線繩;另外,你的同事或朋友可能打算趁著端午節假期,去外地看看“劃龍舟”比賽。那么問題來了,古人的端午是否一樣?小編迫不及待的穿越回去古代了!走!看看去!

辟邪毒

喜歡插艾蒲、掛香囊、喝雄黃酒

端午節時正值五月初五的仲夏,天氣濕熱,毒蟲侵襲,瘟瘴之氣始作,人體很容易生病,所以,古人很重視這個節氣,端午節的各種活動,都以避邪、辟兵、禳毒、驅鬼魅為目的。

據《梁書·宗測傳》記載,南齊人宗測,每年在五月初五日出門采摘人形艾草,制成艾絨,用來治病。此外,古人還以艾草、菖蒲或榕枝,用紅紙配上蒜頭、石榴花等植物花朵,編織成人形或劍型的“艾人”、“蒲劍”,插于門眉或懸于廳堂之上,以防蚊蟲叮咬,并祈禱消除毒災。

掛香囊是古人在端午節必做的一件事,香囊內有艾草、菖蒲等香草,還有朱砂、雄黃等物,再包以絲布,配上五色絲線而制作成。

古人在端午節還會在手臂、腳腕上系著五色絲織物或絲線,稱做“辟兵”或是“合歡索”,有祈求戰爭和瘟疫不要發生的意思。到了宋代,則出現各種“合歡索”,以“辟兵厭鬼”為意。

另外,古人在端午節還有喝雄黃酒的習俗。雄黃酒是由菖蒲和雄黃等物泡制而成的,雖然古人明知雄黃有毒,但他們認為喝了雄黃酒可以驅妖避邪,這是“以毒攻毒”。在戲曲《白蛇傳》中,白素貞就是喝了雄黃酒而現出了原形,嚇死了許仙。

在江淮地區,古人在端午節時,還有懸掛鐘馗像的習俗。人們在端陽節懸掛鐘馗像,是想用來驅邪魔、鎮鬼魅,以祈求家庭平安。

包粽子

粽子的品種豐富講究

端午節包粽子、吃粽子早在春秋時期就已流行,主要用于南方祭祀水神。那時的粽子叫做“角黍”,是用菰葉將黍米包裹成角狀,投入水中祭祀水神用的祭品。在我國偉大的愛國詩人屈原投江殉國后,“角黍”則逐漸成為祭祀屈原的代表物之一。后來“角黍”才逐漸發展成為用蘆葦葉包裹糯米制作我國端午節食品——粽子。

但端午吃粽子成為全國性風俗則是在西晉,記錄于周處撰的《風土記》中,當時煮粽子是“以菰葉裹黏米,以栗、棗灰汁煮之”。在東晉時,人們愛食用添加了中藥的“益智粽”。在唐代,粽子用米最為講究,粽子已成為白瑩如玉、形狀多樣美食。

宋朝時,粽子的花色品種更加豐富,形狀和內餡都有了很多創新,還出現了“蜜餞粽”。到了明、清時期,粽子則成了寓意吉祥的佳品,讀書人吃棗粽,諧音為“早中”,吃包成細長如毛筆的粽子,諧音為“必中”。

“龍舟競渡”活動非常流行

賽龍舟

古人最初的端午節賽龍舟或源于吳越人祭龍的“龍子節”,有祈龍降雨的意思。后來又有了“斗龍舟以祛瘴癘”的意思。接著,古人又賦予賽龍舟更多的意義,如懷念屈原、紀念伍子胥、越王勾踐和曹娥等人的意義。

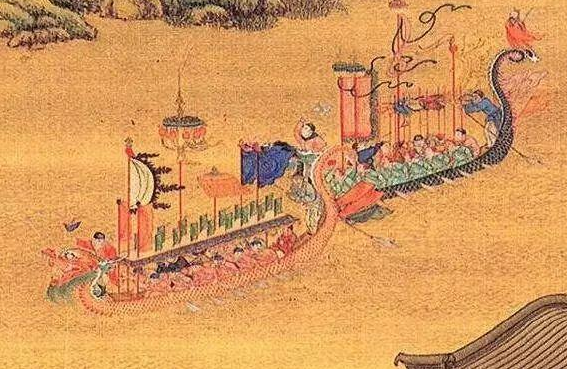

其實,有宗教和娛樂性質的“龍舟競渡”,早在戰國時代就有了,后來,古人 “賽龍舟”的活動就漸漸轉化為一項大眾性的娛樂活動。到了宋代,端午節賽龍舟更為流行。

但是到了元代初(公元1293年),因福州路在賽龍舟時出現嚴重事故,元世祖下令禁止在端午節進行“賽龍舟”,但人們仍然“私賽”。到了明朝,“賽龍舟”也曾在宮廷流行過。按明朝陸容的《菽園雜記》記載:“朝廷每端午節,賜朝官吃糕粽于午門外,酒數行而出。文職大臣仍從駕幸后苑觀武臣射柳,事畢皆出。上迎母后幸內沼,看劃龍船,炮聲不絕”。后來,明朝政府認為賽龍舟有“三害”,即“破財一也,起斗爭詞訟二也,不幸覆舟殞性命三也”,于是也下令禁止,但民間“賽龍舟”的熱情絲毫不減。

到了清代,端午節“賽龍舟”已經十分廣泛,在乾隆年間(1736年),臺灣甚至也開始舉行“龍舟競渡”比賽。

禁忌多

古人對端午這天相當懼怕

在古代,五月被稱為“惡月”、“兇月”、“毒月”。從戰國時秦國丞相呂不韋的《呂氏春秋·仲夏紀》上看,古人把五月視為最不吉利的月份,認為五月是陰陽相爭,生死相濟的分界。南朝宗懔《荊楚歲時記》也載:“五月俗稱惡月,多禁”。而五月最毒的一天就是五月初五端午這天,是九毒并出,邪佞當道的一天。所以在五月,尤其是端午節這天,古人就有很多禁忌。從我們現代人看來,這些都是封建糟粕,應當去除,但古人卻深信不疑。

例如,古人認為,五月不宜生子,尤其是端午這天。按東漢應劭的《風俗通義》中所說:“五月五日生子,男害父,女害母”。古人認為,五月夫妻不宜同房,特別是端午節這天。同房會帶來不幸,先秦時要求:“君子齋戒,處必揜,身欲靜無躁,止聲色,無或進”。

還有,古人有“五月躲五”的習俗。五月初五這天,父母要將未滿周歲的兒童帶到外婆家躲藏,以避不吉。古人以五月初五為“九毒日之首”,民間有“躲端午”的習俗,即接新嫁或已嫁之女回家度節。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|