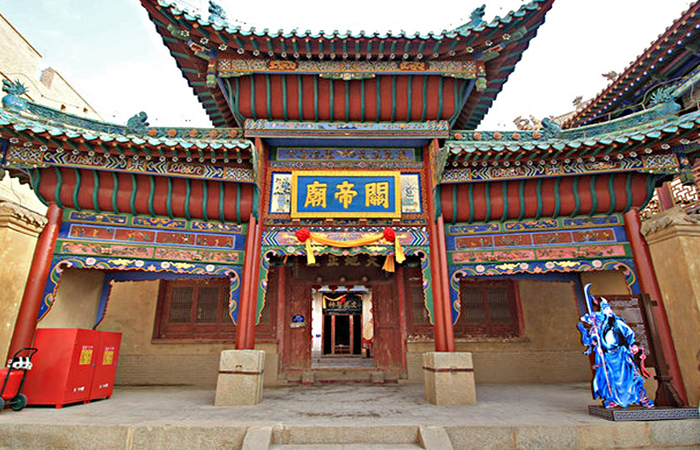

位于蔚縣西合營鎮夏源村的關帝廟,是一座建于清朝時期的廟宇,規模不是很大,卻因保存有完整的清代壁畫《百工圖》而珍貴而聞名。

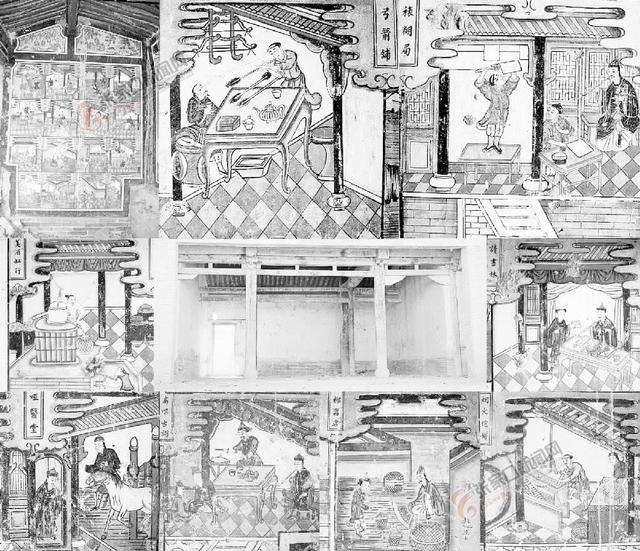

關帝廟是一座四合院落,東西配殿的南北山墻上,繪制的精美壁畫,由一幅幅墨線相隔的小幅畫組成,共64幅,內容豐富,畫面細膩生動。因其保存完整,豐富再現了清代社會各行業從業情況和市井生活狀態,具有珍貴的藝術價值和史料價值。今年2月,夏源南堡關帝廟入選為第六批省級文物保護單位。

一、自古以來交通發達

清初,蔚縣境內的飛狐峪古商道上,商貿活動得到空前發展。

然而夏源村正處在擁有“旱碼頭”之稱的西合營鎮之南,是張家口到淶源,蔚縣到下花園的交通要道。南來北往的客商和運送貨物的騾幫成群結隊,都要在夏源村歇腳。

夏日被綠樹簇擁的夏源村好似一位飽經滄桑的老人,悠然而坐。夏源村現有3710人,1527戶,是西合營鎮的一個大村。它由東堡、西堡、南堡、東辛堡、西辛堡5個獨立小堡組合而成。每個獨立小堡的堡墻堡門,只見斷垣殘壁,一派滄桑。

堡內,一大片明清、民國時期的古建筑錯落有致,盡管歷經百年盛衰,許多建筑已十分破舊,但保存下來的建筑風格及精美磚、木雕,依然古韻十足。

蔚縣有堡就有村,有村就有廟,夏源村也不例外。堡內大大小小的廟宇曾有5至6座,但大多都已坍塌,保存下來的僅剩下一座關帝廟,在風雨中飽經滄桑,孤獨守望。

二、修關帝廟保平安

民間,常將關帝奉為護法神和武財神,老百姓修建關帝廟,寄托著買賣興隆、財源興盛、平安順利的精神追求和心靈安慰。

在蔚縣,幾乎村村有關帝廟,而夏源村關帝廟卻尤為聞名,廟內保存完好的壁畫足以讓人驚嘆。

關帝廟始建于清康熙五十三年,同治年間曾重修過。它靜靜地“隱居”在南堡主街道東側,是一座坐北朝南的四合院落。曾經繁華熱鬧,如今深幽清凈。

四合院落從南至北現存建筑為前殿、正殿及正殿南側東西分布的配殿。前殿面寬三間,進深一間。正殿坍塌,僅存前面供庭,為單檐四檁卷棚頂,面寬一間,進深一間。東西配殿保存尚好,硬山單坡頂,面闊三間,進深一間。在東、西配殿的南北山墻上,滿墻繪制的展現清代市井百姓生活的《百工圖》壁畫,卻十分少見。

壁畫約為關帝廟重修時所繪,由一幅幅墨線相隔的小幅畫組成,為四行四列分布,每面墻繪制十六幅,共有64幅圖。如今保存下來的有54幅,每幅圖內容不同,均有文字標注。如脂肉俱全是賣肉的,水中生色是染布的,完童耍貨是擺攤賣玩意兒的,味壓江南是開飯店的,高唱古詞是說書的,讀書林是私塾教書的,除此以外,還有首飾樓、成衣局、仁義當、生藥店、書籍齋、弓箭鋪、銀錢局、柳器店、酒缸行、剃頭房、切煙鋪、啞醫堂、粟糧店等等。昏暗的光線與墻上絢爛的壁畫交織在一起,色澤艷麗,線條清晰,一幅清代各個行業、商肆店鋪的生產生活畫卷,就這樣定格在東西配殿的內墻上。

三、從文革中幸運留存

蔚縣的明清壁畫有些在文革時期被糊上了一層厚厚的白灰,有些歷經風雨侵蝕模糊不清。夏源村關帝廟在文革時,被生產隊征用為庫房,屋里堆滿糧草,廟內的壁畫才幸免于難,奇跡般地保存下來,畫面清晰,獨具神韻。

清代乾隆年間,皇帝頒旨命宮廷畫師繪制長卷《百工圖》。關帝廟里的壁畫有可能是模仿清乾隆時期的長卷《百工圖》繪制的。壁畫雖然只是出自民間畫工之手,卻真實地反映了清代64種行業的從業狀況,堪稱是記錄當時社會的百科全書,被當時人們稱為清代的《清明上河圖》。盡管有些行當現今不復存在,但從壁畫《百工圖》中能直觀了解到清代百個行業的真實狀況,具有珍貴的藝術價值和史料價值。

如今不光在夏源村關帝廟內能看到如此珍貴的壁畫,在蔚州博物館內,也可以看到關帝廟《百工圖》1∶1復制展品。今年2月,夏源關帝廟入選為第六批省級文物保護單位。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|