郭沫若說,奴隸制社會早在我國秦漢之交便以終結(jié),仿佛在全世界還生活在奴隸制的悲慘時,漢朝就已開創(chuàng)平權(quán)盛世。

但這樣的認(rèn)知是真的嗎?答案當(dāng)然是否定的!奴隸直至清朝仍然存在,并且廣泛存在于生活中。今天就讓我們來看看,漢朝這個首先被踢出奴隸制的時代,究竟有多少奴隸。

亞里士多德早就對奴隸的定義有了清晰的解釋

既然要談奴隸生活,那么首先要明確什么是奴隸。古希臘作家亞里士多德在《政治學(xué)》中多次提到奴隸概念,他認(rèn)為奴隸屬于有生命的財產(chǎn)。現(xiàn)代人對奴隸的認(rèn)識則更為一針見血,在新華詞典中,奴隸的定義是:階級社會中受壓迫、剝削、役使的沒有人身自由的人。

由此我們可以斷定,奴隸的核心特點就是沒有人身自由。具體表現(xiàn)有被作為財產(chǎn)而不是人,可以被隨意買賣。除此之外還伴隨有被剝削、地位低下等特點。

以這樣的精確定義,我們不難發(fā)現(xiàn)在秦漢兩代的史料中奴隸是廣泛存在的。只不過當(dāng)時他們并不被稱之為奴隸,而是根據(jù)不同的身份,被稱之為奴、婢、僮,又或被稱之為臣、妾。這些稱謂不同的奴隸雖然身份各異,但都可以被當(dāng)作財產(chǎn)買賣。王莽在談及奴婢時就提到:又置奴婢之市,與牛馬同欄。

在先秦之后的時代里 奴隸也是廣泛存在的

司馬遷所著的《史記》中記載了商鞅變法時“名田宅妾以家次”。提到早在秦代便將妾與田宅等財物歸于一類用于獎勵。又如漢初季布被劉邦通緝時,并與其家僮數(shù)十人之魯朱家所賣之。也同樣印證僮可以被出售。

除了史料記載,還有出土文物證明這一情況。《居延漢簡》和《四川郫縣犀浦出土的東漢殘碑》中,都將奴隸作為財產(chǎn)與牲畜田產(chǎn)等同,還標(biāo)注了價格。

雖說奴隸在一定程度同財產(chǎn)等同,但仍被看作是人,只是地位低下。《僮約》中提到,奴隸不得有二言。而漢律中規(guī)定奴隸狀告主人或者主人的家人,是不予受理的,地位之低可見一斑。

正因為如此,所以奴隸在當(dāng)時連庶人都不如,能成為庶人竟是一種恩賜,要得到國家開恩或者滿足一些法律規(guī)定才行。如《漢書?文帝紀(jì)》所載官奴婢五十以上免為庶人。《張家山漢簡二年律令置后律》中規(guī)定主人死后無合法繼承人,可免奴隸為庶人的規(guī)定都反映了奴隸比平民更低等,身份無法自由變更。由此可見,至少在漢代,奴隸確切的存在于中國社會之中。

既然漢朝有奴隸,那他們的生活是什么樣的呢?

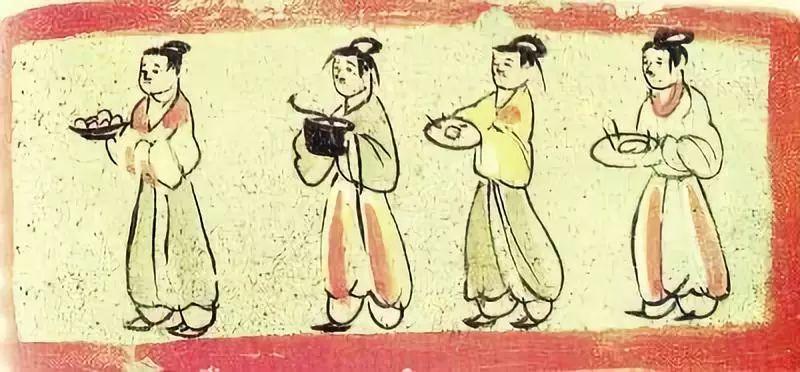

作為奴隸,最主要的任務(wù)當(dāng)然是替主人工作。在世界各大文明的奴隸中,從事的工作有體力勞動也有家中的各類雜役,這在漢代也是一樣。如上文所提的《僮約》中就提到了奴當(dāng)從百役使。作為家中私奴的他們,還需要晨起早掃,飲食洗滌,做各種雜務(wù)。除此之外,奴隸還有其他各類工作。比如田僮,就需要耕作田地。官奴則主要被分配到國營畜圈飼養(yǎng)狗馬禽獸鹿等。另外,官奴還會被臨時征發(fā)從事大型工程的勞役。

乍一看,這些奴隸的工作并沒有什么特別的。但是身為奴隸,與自由人最大的不同在于他們會受到嚴(yán)苛的管制。《僮約》中清楚的寫明他們被嚴(yán)格限制飲酒,甚至不能私交朋友。如果不聽管教還要遭到鞭笞。更可悲的是,這樣一副生活景象普遍的存在于漢朝的社會當(dāng)中。

一般說起漢朝,都會將其與唐并列稱為盛世,認(rèn)為奴隸不過是少數(shù)。這也是一些學(xué)者認(rèn)為漢朝雖使用奴隸,卻稱不上奴隸社會的原因。但只要稍作探究,便能發(fā)現(xiàn)這種看法的片面。因為奴隸在漢朝的數(shù)量一點不少。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|