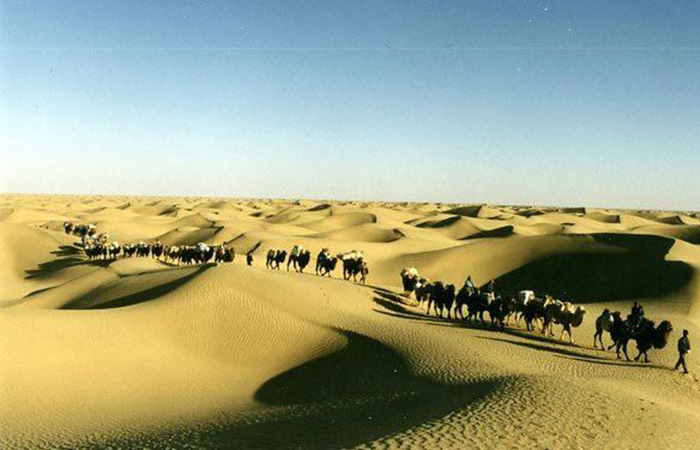

我國考古學家近期正式啟動一項絲綢之路(絲路)研究計劃:準備利用古代動物DNA還原絲路文化交流,展現絲路大通道在東西方文化交流中的更多歷史細節。

在國家社科基金重大項目的資助下,我國考古研究重鎮之一的吉林大學近期啟動名為“古動物DNA視角下的絲綢之路文化交流研究”。該項研究計劃系統收集絲路沿線不同時期、遺址出土的家養動物,利用二代測序技術對動物樣本開展全基因組分析,根據遺傳結構的變化規律,重構家養動物群體交流的時空框架。

家養動物作為穩定的肉食蛋白質來源和畜力提供者,是人類開展貿易交流活動必不可少的條件。人類通過遷徙或貿易交流活動,將家養動物從最初的馴化地點帶到世界各地,形成了覆蓋全球的龐大貿易網絡,進而形成了不同地區家養動物獨特的遺傳結構。

項目首席專家、邊疆考古研究中心教授蔡大偉表示,通過對不同地區飼養的家畜進行古DNA分析,能夠準確反映地區間的文化交流活動,是一個展現絲綢之路的形成與發展的全新視角。

據介紹,人們通常將公元前138年漢代張騫出使西域,絲綢之路開通作為東西方文化交流的起點。然而近年來的一些考古學證據顯示,東西方人群間文化交流在史前就廣泛存在,甚至可能追溯到舊石器時代晚期。基于此,上述研究將時空范圍設定為距今5000至2000年前的絲路沿線地區。研究的對象是與文化交流密切相關的、絲路沿線遺址出土的馬、黃牛、綿羊和山羊。

科研團隊希望通過研究,一方面為絲路沿線地區遺址保護規劃的編制和宣傳利用提供重要的參考依據,另一方面增進絲綢之路沿線國家和地區人民的相互了解、理解、信任,加深文化歷史認同感。

該項研究計劃分為6個階段進行,在2022年完成研究成果。蔡大偉說,此項研究不僅局限于中國,研究人員還會趕赴眾多絲路沿線國家和地區,“我們希望得到沿線國家和地區相關部門和科研機構的支持,共同為揭示輝煌的絲路文明和更多的歷史細節作出努力”。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|