古代文人,對于窗外的怡景,總是報以一種靜心雅賞的心境。無論是山還是水,是花還是竹,透過畫框般的窗格,遠望過去,竟也能收作屋中一景。

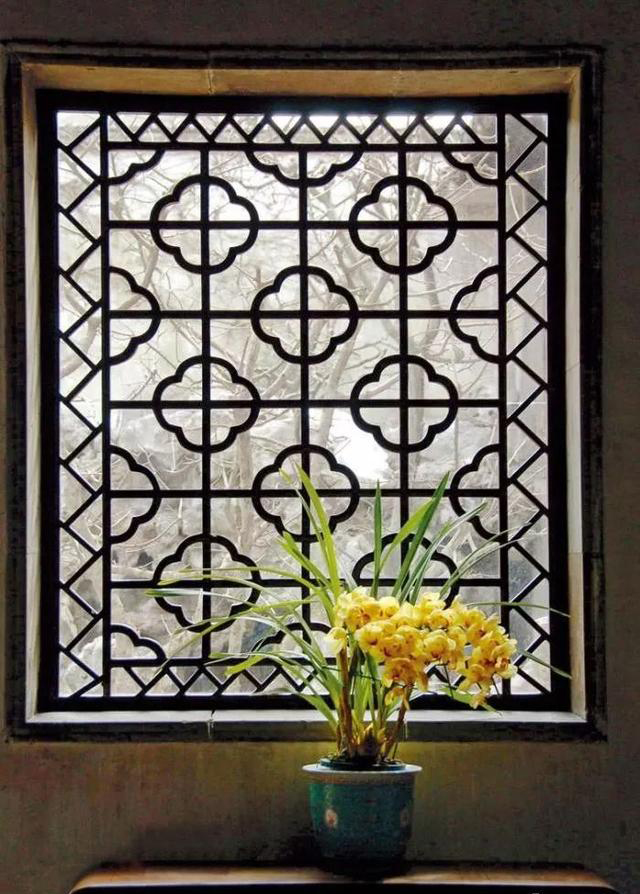

古時窗牖(you)做工十分考究,形式上多采用雕花、鏤空、描金等工藝。內容上更是主題鮮明,寓意深長:有用松、竹、梅、荷造型;有用漁、樵、耕、讀點綴;有用琴、棋、書、畫鋪墊。"龍鳳呈祥"、"松鶴延年"、"喜鵲登梅"、"福祿雙全"等圖案比比皆是。"岳母刺字"、"孔融讓梨"、"程門立雪"、"囊螢照書"等故事屢見不鮮,這既彰顯了宅院主人儒雅清秀、穩重持家的風情雅致,又寄托了世代祖輩教化兒孫、祈盼康寧的美好愿望。

正是由于古人對窗牖的偏愛,每至一處深宅大院或古典回廊,好奇的目光總是逡巡其上,有時還停下腳步久久地欣賞,甚至還放飛想象的翅膀,猜測那木制的窗牖后面,一定有大家閨秀在優雅地撫琴,有小家碧玉在快樂地煮茶,有哀怨仕女在慵懶地簪花……

只是這些窗牖多是明清建筑的附屬物,且不易多見,心頭未免留下些許遺憾,進而徒生一絲惆悵與幾多感嘆:此刻推窗是否可以望遠?現在隔牖能否透窗覽勝?

答案也許并非至關重要的,但是于我而言,還是十分羨慕古人的窗牖情結,"柳綿撲檻晚風輕,花影橫窗淡月明",如此清新淡雅;"從此靜窗聞細韻,琴聲長伴讀書人",多么恬淡閑適;"何當共剪西窗燭,卻話巴山夜雨時",難得甜蜜溫馨;"我歌白云倚窗牖,爾聞其聲但揮手",何其灑脫豪放……

現代的文人墨客中,詩人卞之琳對窗牖也許傾注了更多的情懷,其《斷章》云:

你站在橋上看風景

看風景的人在樓上看你

明月裝飾了你的窗子

你裝飾了別人的夢

此詩把濃郁雋永的情思,獨出機杼的題旨,通過橋、窗、月的高度融合來和諧地表達,讀來確實別有一番滋味在心頭。

由此不難發現,這窗牖雖僅僅只是一種裝飾,一種載體,可由于它被注入了人文情懷,這就成為一種藝術的符號,一種文化的象征,這也難怪看到"當窗理云鬢",就容易讓人想象窈窕身影;提到"窗中月影臨",就容易讓人引發淡淡愁緒;念到"舉頭望明月",就容易讓人產生思鄉之情……所以把窗牖之美歸結為人文之美,在我看來,一點也不為過。

我在村落中,也常常或推窗遠眺,或臨窗兀立,或倚窗而坐。雖無法神游萬里,倒也能洞察內心。尤其是在萬籟俱寂的深夜,或一卷在手,或一盞香茗,或一曲清音,真的能遠離喧囂,滌蕩心靈。

故而有人這樣總結:窗,房屋外在的點睛之筆;牖,心靈內在的清雅之韻。正所謂:推窗掩牖意境美,人間有味是清歡!

窗外橫山入畫

門前流水堪聽

洞天幽處少人行

不是塵寰路徑

占得靜中風月

卻迥鬧里人情

湛然六識自安寧

一任閑歌閑詠

窗依舊是窗

人依舊是人

窗外的蟲鳴未曾間斷

窗內的人影未曾常見

多少次臨風窗下

吟誦閑逸的人生

多少次倚窗而望

追尋夢中的詩和遠方

......

窗,為你納入自然美景,隔離了城市的塵囂。這種空間的意趣體現的不是一種作秀的姿態,更是一種生活的態度,寧靜、悠閑正契合了現代人忙里偷閑和對自然樸素的向往。

窗牖,它被人安置在一處風景雅致的樓閣中。

隔窗相望,初春草木掩映,煙雨蒙蒙;夏天荷香亭亭,水波澄碧;秋天樹木枝葉扶疏,卻有天高云闊的爽朗;只有冬天略清冷些,寒梅花開的孤傲,連花香都清冷。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|