漢代馬車的乘坐者,由于其性別、身份、職業(yè)、年齡等的不同,在禮儀上也會(huì)有所不同,但也有一些屬于需要共同遵守的基本御禮規(guī)范。賈誼在《新書(shū)·容經(jīng)》中有專門述及:

坐乘以經(jīng)坐之容,手撫式,視五旅,欲無(wú)顧,顧不過(guò)轂。小禮動(dòng),中禮式,大禮下。坐車之容。立乘以經(jīng)立之容,右持綏而左臂詘,存劍之緯,欲無(wú)顧,顧不過(guò)轂。小禮據(jù),中禮式,大禮下。立車之容。

概括地說(shuō),乘坐者需要遵守的基本禮儀主要有儀表和舉止兩個(gè)方面:

(一)儀表方面的禮儀。乘坐者的裝束要求齊整(高規(guī)格的車騎出行隊(duì)伍還會(huì)有專人負(fù)責(zé)這項(xiàng)御禮的檢查工作),如“道右:詔王之車儀。”又如“戎仆:掌王倅車之政,正其服。”

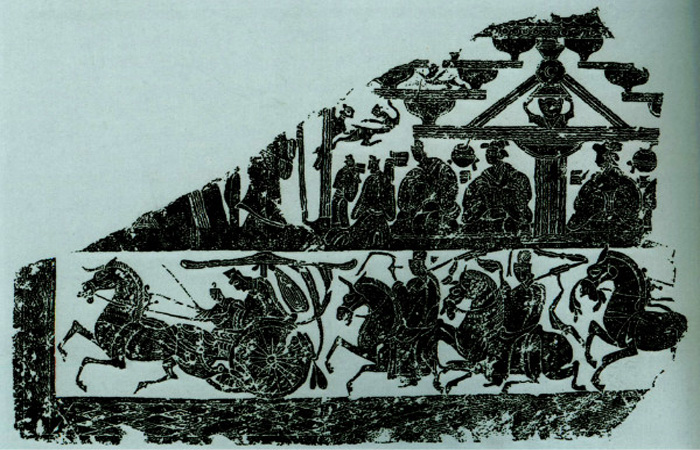

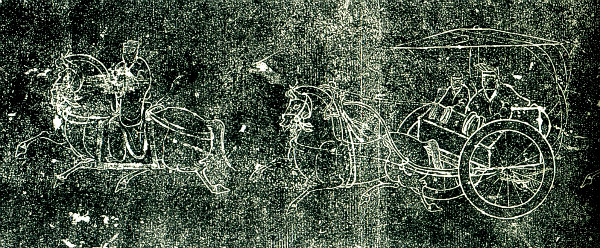

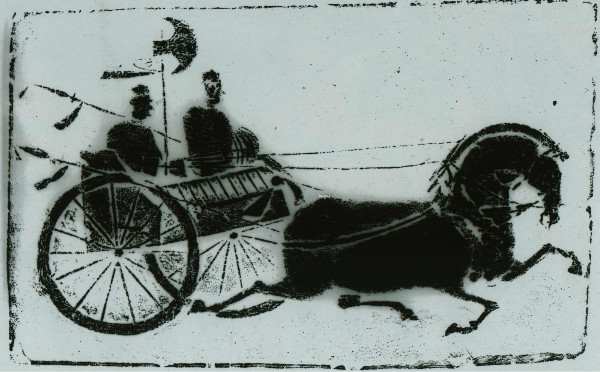

(二)舉止方面的禮儀。其一為乘坐者在乘車時(shí)的言談舉止。對(duì)于坐乘者而言,手需撫在車軾上(既出于禮儀,也有安全的意義),眼睛要注視前方十丈遠(yuǎn)的地方,坐在車上不能大聲咳嗽,也不能對(duì)車外的事物指指點(diǎn)點(diǎn),說(shuō)話聲音要和緩;行軾禮時(shí),看著車前的馬尾;盡量不要回頭看,必須要這么做時(shí),視線也不要越過(guò)車轂(再往后看就失禮了):“車上不廣欬,不妄指。立視五雟,式視馬尾,顧不過(guò)轂。”對(duì)于立乘者而言,乘者除右手執(zhí)車綏,——車上之綏有兩種,登車之綏位于車軾后部的中央,而此處所說(shuō)的綏則是垂于傘蓋柄之下的綏,即圖1中乘坐者身后懸垂之物,圖2中傘蓋柄上系的繩索。——左手屈臂按劍之外,其他禮儀與坐乘者同。所以圖2、3、4中,乘坐者被表現(xiàn)為正襟危坐,它不是畫工的技術(shù)與觀念問(wèn)題,即不是畫工無(wú)法把他們的姿態(tài)表現(xiàn)得更為多樣和豐富,而是一種禮儀規(guī)范的圖像再現(xiàn)。有時(shí)為了達(dá)到讓觀者感到乘坐者的端莊儀態(tài),畫工們甚至把乘坐者本應(yīng)作“扶軾”的姿勢(shì)也改為“籠袖”的姿勢(shì)了,如圖5中斧車的車主,圖6中四軺車的車主,雙手籠于袖內(nèi)均清晰可見(jiàn),乘坐方式的安全感讓位于禮儀性的圖像傳達(dá)。

圖1

圖2

圖3

圖4

圖5

圖5

圖6

(三)是指乘坐者路遇他人或者事物的禮儀。乘坐者在途中所施的禮因?qū)ο蟮牟煌腥N規(guī)格,小禮只需微微欠身(對(duì)于立乘者而言,則只需憑軾欠身即可),中禮扶軾而頷首,大禮則要下車致敬。例如:君王、大夫或士在不同行的情況下,他們路遇長(zhǎng)壽的老者時(shí)都行軾禮;如果他們同行而遇長(zhǎng)壽者,禮儀上就要有所區(qū)別,此時(shí)君王仍行軾禮,但大夫與士都要下車致敬;君王之車在卿的朝位之前要停駐片刻以表示對(duì)賢者的尊重:“故君子式黃發(fā),下卿位。”君王經(jīng)過(guò)宗廟時(shí)要下車步行,遇到準(zhǔn)備在祭祀期間宰殺的牲牛要行軾禮:“國(guó)君下宗廟,式齊牛。”大夫和士經(jīng)過(guò)君王的門前要下車步行,遇到君王的御馬要行軾禮:“大夫士下公門,式路馬。”如果駕車時(shí)經(jīng)過(guò)別人的墓地則要憑軾致敬(自家祖先之墓則要下車步行),經(jīng)過(guò)土神的社壇時(shí),也要下車表示敬意:“子路曰:‘吾聞之也,過(guò)墓則式,過(guò)祀則下。’”參加盛大的禮典或祭祀時(shí),則不必拘泥于小節(jié),比如乘坐玉輅車經(jīng)過(guò)門閭時(shí)就可以不行軾禮:“禮不盛,服不充,故大裘不裼,乘路車不式。”乘坐貳車(朝覲、祭祀的副車)要行軾禮,乘坐佐車(行軍、畋獵的副車)則不需行軾禮等等:“貳車則式,佐車則否。”若乘坐者不遵循有關(guān)的禮儀,有可能遭至懲罰:

“頃之,太子與梁王共車入朝,不下司馬門,于是釋之追止太子、梁王毋入殿門。遂劾不下公門不敬,奏之。”如淳注曰:“宮衛(wèi)令‘諸出入殿門、公車司馬門者皆下,不如令,罰金四兩。’”

而乘車之人若遇到其它乘車者施禮,則可能要以更高的禮數(shù)還敬。如遇國(guó)君行軾禮,大夫就要下車致敬;遇大夫行軾禮,士也要下車致敬:“國(guó)君撫式,大夫下之。大夫撫式,士下之。”

在漢代墓葬中,常常可以見(jiàn)到乘車者執(zhí)便面的圖像。《漢書(shū)·張敞傳》:“時(shí)罷朝會(huì),過(guò)走馬章臺(tái)街,使御吏驅(qū),自以便面拊馬。”顏師古注:“便面,所以障面,蓋扇之類也。不欲見(jiàn)人,以此自障面則得其便,故曰便面,亦曰屏面。”或許是因?yàn)槌塑囌邠?dān)心會(huì)遇到什么尷尬的場(chǎng)面,比如遇到不欲見(jiàn)到之人,便面可助他稍事回避。

由于個(gè)體身份的差異,其禮儀也迥然不同,以下就幾種較具代表性的群體分別討論:

圖7

圖8

圖9

驂乘

四川新都縣曾出土一塊畫像磚,磚上模印了一輛軒車,車上有三人;山東省長(zhǎng)清孝堂山石祠后壁畫像右上角的兩輛軺車,每輛車也各有三人。這些車可能都是有驂乘的馬車。《文帝紀(jì)》載:“乃命宋昌驂乘,張武等六人乘六乘傳,詣長(zhǎng)安。”師古曰:“乘車之法,尊者居左,御者居中,又有一人處車之右,以備傾側(cè)。是以戎事則稱車右,其余則曰驂乘。驂者,三也,蓋取三人為名義耳。”漢代通常情況下車中只有一御一乘,兩人一車,但最多時(shí)也會(huì)見(jiàn)到四人一車的情況,如圖13。圖中這輛車并無(wú)車蓋,以此來(lái)看,其等級(jí)不高,故這樣的乘坐方式應(yīng)該不屬常制,或不屬于驂乘。相反,圖7中的軒車駕三匹馬,而且居中的御手形象較為矮小;圖8中的馬車乃“大王車”的前導(dǎo),這兩輛車無(wú)論從形制上,還是從圖像處理方法上都表達(dá)了它們等級(jí)非常高的特征,因此圖它們可能比較符合當(dāng)時(shí)實(shí)際的驂乘情況。盡管驂乘的本來(lái)目的在于防止傾側(cè),但也有一定的職責(zé)與禮儀規(guī)范。以王車驂乘為例,因車種不同而對(duì)天子的驂乘者身份要求也不盡相同。天子玉輅、金輅的車右由齊右充任,天子戎輅、木輅的車右由戎右充任,天子象輅的車右由道右充任。原則上國(guó)君不與同姓者共車,可與異姓者同車但異服:“子云:君不與同姓同車,與異同車不同服,示民不嫌也。”但有時(shí)皇帝也會(huì)用“同車與否”來(lái)調(diào)節(jié)與諸侯王之間的親疏關(guān)系,如《史記·淮南王傳》所載:“從上入苑囿獵,與上同車,常謂上‘大兄’”。又如《史記·梁孝王世家》載:“王入則侍景帝同輦,出則同車游獵,……悉召王從官入關(guān)。然景帝益疏王,不同車輦矣。”但不管哪種情況,乘坐君王的車馬,一定要身著朝服,馬鞭放在一邊不用,更不得將綏授給其他人:“乘路馬,必朝服載鞭策。而作為車右,在天子有祭祀、會(huì)同、賓客、上朝等出行時(shí),他們就要站在天子的輅車前等待天子登車。天子登車時(shí)他們則牽住馬的韁繩,不使車移動(dòng),車行時(shí)則作驂乘:“齊右:掌祭祀、會(huì)同、賓客前齊車,王乘則持馬,行則陪乘。”在君王需要行軾禮時(shí),通常需要減速行車。例如,王車遇到祭祀之牲,這時(shí)齊右則要下車于馬前卻行,以防在王行軾禮時(shí)馬突然失控奔走:“凡有牲事,則前馬。”在王車行經(jīng)里門或溝渠時(shí)要下車步行,以確保行車安全:“門閭溝渠,必步。”此外,對(duì)于天子的副車也有同樣的要求,如在天子親征時(shí),其副車亦要求有爵位者方可乘坐:“大師,令有爵者乘王之倅車。”乘坐君王的車(指副車),不能空著左邊的位置(空左位是祥車的做法),故位于車左的乘者,要恒行軾禮,即略微躬身憑軾而坐(或立),表示不妄自尊大:“祥車曠左,乘君之乘車不敢曠左;左必式。”

商人

《輿服志》中說(shuō):“賈人不得乘車馬。”漢代商人不得乘坐車馬的規(guī)定約始于高祖平定天下以后,并非漢代立國(guó)伊始:“天下已平,高祖乃令賈人不得衣絲乘車。”但這項(xiàng)禁令沒(méi)有得到很好的執(zhí)行,惠帝、高后時(shí),商人已經(jīng)“千里游敖,冠蓋相望,乘堅(jiān)策肥”。顏師古注曰:“堅(jiān)謂好車也。”王振鐸在其著述文中說(shuō)道,“除個(gè)別時(shí)期外,地主、商賈亦可納稅備用。”《史記·平準(zhǔn)書(shū)》載:“異時(shí)算軺車賈人緡錢皆有差,請(qǐng)算如故。……非吏比者三老、北邊騎士,軺車以一算,商賈人軺車二算,船五丈以上一算。”王振鐸認(rèn)為,盡管商人的稅金比三老高一倍,但是(漢武帝)政府還是給了他們坐車船的權(quán)利。筆者以為,政府是不是給予商人以這種權(quán)利值得商榷,但對(duì)商人之車課收高額稅金,恐怕不是一種支持的態(tài)度。有漢一代,都沒(méi)有允許商人乘車的官方說(shuō)法,只是政府對(duì)于普通車馬的禮儀規(guī)范執(zhí)行得比較寬松而已。

尸

尸是古代祭祀時(shí)代表祖先受祭的人。古代祭祀時(shí)都會(huì)選一個(gè)供祭拜的對(duì)象,這個(gè)對(duì)象一般從被祭祀對(duì)象的嫡孫(或?qū)O輩)中選出。漢人崇尚孝道,因此尸的地位也極高,所以當(dāng)他出門乘車時(shí),一定要踏幾登車:“乘必以幾。”而且車前必有前驅(qū)開(kāi)道:“孔子曰:尸弁冕而出,卿大夫皆下之,尸必式,必有前驅(qū)。”如果卿大夫遇到戴著禮帽出門的尸就要下車致敬,而尸只須憑軾答禮。作為君王的尸,大夫、士遇到他都要下車致敬;當(dāng)君王知道某人將為尸,遇到他時(shí)也會(huì)主動(dòng)下車致敬,為尸者亦只須行軾禮回敬:“為君尸者,大夫士見(jiàn)之,則下之。君知所以為尸者,則自下之,尸必式。”漢代關(guān)于尸的記載較少,故不多論。

將士

乘坐兵車者由于身上穿的鎧甲甚為笨重,因此可以不行軾禮,回禮時(shí)只要雙手向內(nèi)按壓車軾即可。乘車時(shí)不能回頭顧盼或說(shuō)話:“禮,介者不拜,兵車不式,不顧不言,反抑式以應(yīng),武容也。兵車之容。”乘坐兵車,出城時(shí)身上所佩刀劍的刃要朝向前方;入城時(shí),刃則朝向后方,表示將士不以刀劍對(duì)著自己的國(guó)家(而要對(duì)著對(duì)手或敵人):“乘兵車,出先刃,入后刃。”在漢代畫像中,沒(méi)有直接的圖像,有些所謂的《胡漢交戰(zhàn)圖》上,由于出現(xiàn)了不同著裝的軍隊(duì),所以將士兵刃的畫法不一定與禮儀關(guān)涉。畫像中有一種專門載運(yùn)輜重的馬車圖像與此項(xiàng)御禮比較有關(guān)系,這種馬車可能是輂車。《漢書(shū)·淮南厲王傳》載:“六年,令男子但等七十人與棘蒲侯柴武太子奇謀,以輦車四十乘反谷口,令人使閩越﹑匈奴。事覺(jué),治之,使使召淮南王。”顏師古注:“輦車,人輓行以載兵器也。”據(jù)王振鐸考證,此“輦車”乃“輂車”之訛。山東省沂南縣等地出土的一些輂車畫像中,均可見(jiàn)到從車棚內(nèi)朝前伸出鋒利的矛或殳等武器,這些輂車可能都是朝城外出駛的,而兵車凱旋入城時(shí),則要把武器收入相應(yīng)的囊袋。

弱者

對(duì)于一些在體質(zhì)上較為柔弱的乘坐者如婦女和老年人,御禮也有相關(guān)的規(guī)定。先秦時(shí)期,大夫到了七十歲的高齡還沒(méi)有退休,若要到異國(guó)行聘問(wèn)禮(或出訪他國(guó)),便可以乘用較為舒適的安車:“大夫七十而致事。若不得謝,……適四方,乘安車。”到了漢代,安車的使用更為普遍,因此同等條件下,致仕者可能在更低的年齡就享用安車了。另一方面,如果年屆五十歲而沒(méi)有馬車者,不到國(guó)境外去吊喪,在禮儀上是允許的:“五十無(wú)車者,不越疆而吊人。”考慮到女性的身體較為柔弱,御禮不要求她們倚乘:“婦人不立乘。”當(dāng)然,漢代大多數(shù)官吏家眷都乘用輜軿車,稍次一點(diǎn)的也乘輂車,證據(jù)有:1969年10月,在甘肅武威雷臺(tái)漢墓出土了銅輂車馬俑三乘,銅馬胸前分別刻有“冀張君夫人輂車馬,將車奴一人,從婢一人”,“守張掖長(zhǎng)張君前夫人輂車馬,將車奴一人,從婢一人”以及“守張掖長(zhǎng)張君后夫人輂車馬,將車奴一人,從婢一人”等字樣。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|