“我們對(duì)南昌西漢海昏侯墓一流的發(fā)掘、一流的保護(hù)、一流的利用,使‘海昏侯’持續(xù)向世界講好‘中國(guó)故事’,發(fā)出‘好聲音’,不僅展示了中國(guó)考古人的全新形象,還展示了中國(guó)作為世界第二大經(jīng)濟(jì)體對(duì)文化遺產(chǎn)傳承保護(hù)的全新實(shí)力。”南昌西漢海昏侯墓考古發(fā)掘項(xiàng)目的領(lǐng)隊(duì),江西省文物考古研究院副研究員楊軍說(shuō)。

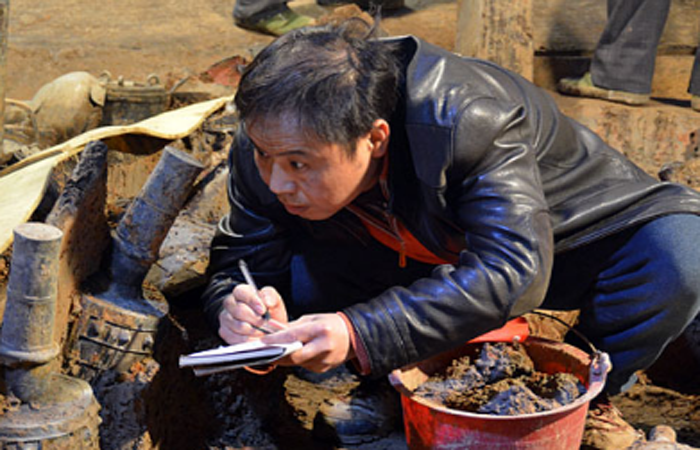

楊軍在發(fā)掘現(xiàn)場(chǎng)工作。(資料圖)

曾參與或主持過萬(wàn)年仙人洞遺址、景德鎮(zhèn)湖田古窯遺址、德安宋代壁畫、進(jìn)賢李渡元代燒酒作坊遺址等諸多考古項(xiàng)目的楊軍,有著數(shù)十年田野考古經(jīng)歷。他說(shuō):“我是在中國(guó)考古最好的時(shí)代與‘海昏侯’相遇的,是這個(gè)偉大的時(shí)代讓‘海昏侯’享譽(yù)海內(nèi)外。”楊軍坦言,沒有國(guó)家的強(qiáng)大,沒有科技的支撐,考古工作就會(huì)滯后。黨的十八大以來(lái),黨和國(guó)家不斷加大對(duì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)力度,在此背景下,海昏侯墓考古項(xiàng)目上升為國(guó)家考古工程。

楊軍掰著手指頭告訴記者,海昏侯墓考古發(fā)掘全程數(shù)字化、影像化、科學(xué)化,過去他們難以想象和企及的地球物理探測(cè)、GPS定位、電子全站儀布網(wǎng)測(cè)控、全球地理信息系統(tǒng)(GIS)記錄等科技手段一應(yīng)俱全,還用上了用于航空航天的低氧艙……

“黨的十九大勝利召開,習(xí)近平同志在十九大報(bào)告中說(shuō)要加強(qiáng)文物保護(hù)利用和文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承,這一定會(huì)促進(jìn)各級(jí)黨委、政府更加重視文化遺產(chǎn)的保護(hù)和利用,讓更多群眾能第一時(shí)間享受到文化發(fā)展的成果,推動(dòng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化更好地走向世界。”對(duì)未來(lái),楊軍充滿著期待。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|