黨的十九大報告指出,文化是一個國家和民族的靈魂。文化興國運興、文化強民族強,沒有高度的文化自信、沒有文化的繁榮興盛, 就沒有中華民族的偉大復興。 中國古建筑是中華文化的精髓與瑰寶,然而千百年來,缺乏保護的古建筑歷經滄桑,無數輝煌的古建筑隨著歷史長河的流逝化為塵埃。習近平總書記強調,歷史文化是城市的靈魂,要像愛惜自己的生命一樣保護好城市歷史文化遺產。保護好古建筑 、 保護好文物就是保存歷史,保存城市的文脈。留住文化根脈,才能守住民族之魂,保護好古建筑古文物,才能“記得住鄉愁”。保護古建筑需加強專業隊伍建設對于古建筑的保護,不僅是保護建筑的本體,更是對古建筑的藝術風格、建筑技術、施工材料和建筑環境等的保護,這對專業性的要求極高。但是,目前中國文物保護的繁重工作任務與資質隊伍相對匱乏的矛盾非常突出。以文物大省山西為例 , 僅維修10% 的古建就需要約140 年。 專業技術人才培養和專業隊伍建設依舊任重道遠。

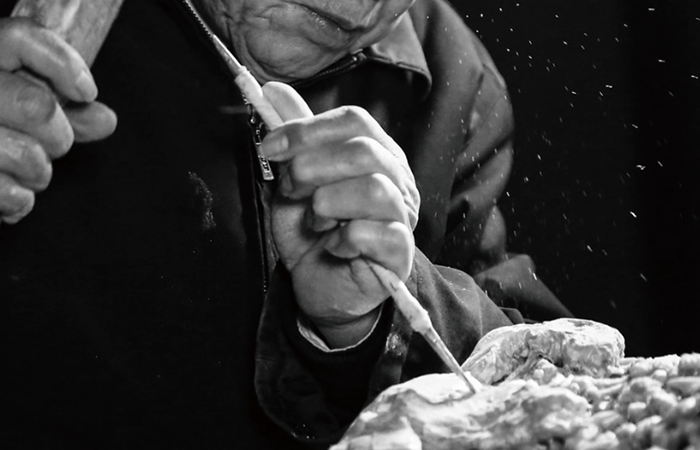

浙江萬眾達旅游投資有限公司,以傳承中華古建文化 、讓古建活起來為使命 , 用心做好中國古建文化首席 “搬運工,為城市文、商、旅項目提供核心IP, 致力成為新時代中國”未來遺產”的創造者、文化復興的傳承者和文化自信的推動者。公司整合了業內深耕10余年的三賢樓古建公司,吸納了800余名經驗資深的古建匠人,全國已經收購了700余棟古建宅院,建成了9個古建拆裝、修繕、復原基地,未來還要在全國布局10-20個古建收購基地,新吸納400多名古建匠人,所有一切只為塑造更多“未來遺產”!

萬眾達以習近平總書記關于古建筑保護的指示為方向,以古建搶救性保護復建為突破口,通過對古建施工全產業的并購 、對 古建 資源的全國性布局收儲 、對 古建專 業匠人的廣泛吸納 、對 產業工人的 系統化培養 ,在 古建搶救性發掘保 護、修繕復原和異地重建等方面,構 建了完整的產業鏈體系 ,工 藝走在 國內前列、規模國內領先。秉承讓古 建活起來的核心使命 ,不 同于傳統 認知下的古建保護 ,萬 眾達形成了不一樣的古建筑保護觀,那就是:在復建中保護、在保護中修繕、在修繕中傳承、在傳承中發揚, 賦土地以歷史,賦城市以文化。別人根據土地建造房子,我們則根據建筑選地。有歷史的建筑“搬”到哪里,哪里就平添了歷史和文化。古建承載不止是建筑本身的歷史,還有建筑的故事和文化。每個門當戶對,每個照壁,構造,花隔甚至木雕、磚雕都有背后的故事和文化。

創造城市“未來遺產”

長城和故宮是世界遺產,當代中國,每個城市在追逐GDP之余,也應留給后世自己的遺產,讓500年后的人們,能夠駐足前面或徜徉其中,依然不吝為前人點贊,能傳頌其中故事的遺產。高樓大廈很多,只能見證當今建筑科技的提升,500年后或許被更科技的建筑替代。但500年前的古建,在500年后的人們看來就是千年古建,就一定是有歷史有文脈傳承的遺產。

做中國古建文化的“搬運工”,讓建筑與文明乾坤大挪移

我們創造不了古建,我們只做古建的“搬運工”。把瀕臨消亡的古建,發掘、修繕、移植、復建,使之重現往日光輝,文化得以傳承,我們就是文化的“搬運工”。

把“文物”級的建筑變成城市級名片

萬眾達已與多家知名高校、文旅開發運營商、金融平臺及行業相關專家機構等達成深度戰略合作意向,在浙江東陽建立了古建研究中心和修復基地,在多省市布局了收儲中心,并已搶救復建了數百棟古建,不但落戶景區還自成景區,成為當地城市名片,部分匠心作品還走出國門代表中國參加了米蘭世博會,成為國家名片。

目前,萬眾達已經建設完成的作品包括:安徽省阜陽市潁上縣八里 河 明 清 苑 景 區 , 被 評 為 國 家5A級景區,為目前皖北地區保存修繕最完整、規模最大的古建筑群,其中的清末古戲臺,國內罕見;潁上縣管仲老街, 以管仲為文化主題, 總 長度6.5公里 ,占地800余畝,總投資近68 億 元,全部建成后潁上縣將成為華中地區最具古城風韻的縣城,并先后七次榮登央視電視臺。現已成為潁上乃至安徽城市名片的代表;黃山秀麗景區,是安徽省首個影視基地““武林外傳”的所有古建均取景于此。此外,還有上海浦東新區曉園等建筑群。

古建筑保護要讓建筑“活起來”新時代下,對于如何保護那些承載中華璀璨文明的古建筑,習近平總書記指出了明確方向:要讓收藏在博物館里的文物、陳列在廣闊 大地上的遺產、書寫在古籍里的文字 都 活 起 來 。 讓文物建筑 “活起來” , 才是對其最大的尊重, 才能讓他們彰顯中華文明之燦爛、提升民族文化自信心。中華民族五千年的文明史,為我們留下了極為可觀的古建筑,這些建筑大多是自然景觀美與人文景觀美的有機結合,尤其在建筑特色上有著濃厚的文化根源 ,充分體現了中國古代的思想文化框架 ,綜 合 反映了古人的環境觀、審美觀、倫理觀等,萬眾達新的古建筑保護觀,除了能讓古建筑中蘊含的傳統文化得以傳承,也為古建筑合理地保護、開發提供了更廣闊的空間。2013 年 ,習近平總書記在 全國城鎮化工作會上提到“讓居民望得見山、 看得見水、記得住鄉愁 ”, 既激發了人們對詩意生活的往,又戳中了不少地方因片面追求發展、忽視古建保護和修繕,再也找不到 、 回不去“鄉愁”的軟肋。通過復建、暖風機地重建等措施,讓古建筑“活起來”, 給“鄉愁”一個新載體,正是萬眾達接下要完成的“事業”。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|