滇國,戰(zhàn)國至西漢時期盛興于滇池區(qū)域為中心的古王國。公元前278年,楚國遣楚將莊硚率領一支隊伍到達滇池地區(qū),征服當?shù)厝撕螅笠驓w路被秦國所斷,就留在滇池地區(qū),建立滇國,都城在今昆明市晉寧區(qū)晉城鎮(zhèn)。

它是中國西南邊疆古代少數(shù)民族的部落,疆域主要在以滇池中心的云南中部及東部地區(qū),歷史學家慣稱為滇族。滇國歷史悠久,經(jīng)濟和文化早已發(fā)展至較高水平,然而真正受到中原的重視,也只是西漢漢武帝時。

公元前109年,漢武帝出兵征討云南,滇王拱手降漢,將滇國納入了漢王朝的版圖。賜“滇王之印”,允許滇王繼續(xù)管理他的臣民,具有獨立王國形式的地方政權。

神秘的古滇國

東漢時,漢朝郡縣制的推廣、鞏固以及大量漢族的遷入,滇國和滇族被逐漸分解、融合、同化,最終完全消失。

滇國在云南歷史上大約存在了390年,出現(xiàn)于戰(zhàn)國中期,消失于東漢中期。

有關古滇國的來龍去脈,在我國的古代歷史研究中幾乎屬于空白。最早在司馬遷的《史記·西南夷列傳》里有過對古滇國的片斷的記載。

然而,就在司馬遷將它載入典籍后不久,滇國就銷聲匿跡了,再沒有蹤影,沒有傳說,沒有人知道它的臣民哪里去了,像一個亙古的謎,沒有人再提起云南古史上的這段輝煌。后代人中,很長一段時間都不能確定滇國是否存在。

1955年至1960年,考古工作者們在滇池之濱的晉寧縣石寨山發(fā)掘了戰(zhàn)國到西漢時期的古墓葬50座,出土文物4000多件,絕大多數(shù)是青銅器,說明墓葬的主人們生活在云南青銅文化的鼎盛時期。

1956年,石寨山6號墓出現(xiàn)了令學者們震驚的發(fā)現(xiàn):一顆金質的“滇王之印”被挖了出來,《史記》有關漢武帝“賜滇王王印”的史實得到了印證,這充分說明古滇王國確實存在,它的都邑就在晉寧一帶。

史學家歷來認為漢俞元古城在史書上消失是個謎,在歷史上,即使俞元建制變更地名,也應有所記載,但南北朝后俞元古城信息中斷,俞元城到底哪里去了呢?

《漢書·地理志》載:“俞元,池在南,橋水所出……”,“橋水上承俞元之南池,縣治龍池洲,周四十七里。”俞元縣境是現(xiàn)澄江、江川、紅塔、石林(路南)等縣區(qū),這樣一個大縣、強縣,其縣治龍池洲應是一個繁華的不小的城池。

這個城池肯定不是我們說的澄江城,那么,漢代的俞元縣城到底在什么地方呢?這個城池是否已經(jīng)沉入撫仙湖里了呢?

考古工作者們猜測,撫仙湖水下古城的內城可能是滇王離宮,而滇王離宮可能就是后改稱的俞元縣,俞元古縣城也真如百姓所說“澄江湖里有一座沉沒的城”,因地震而沉沒湖底,它正是探測到的撫仙湖下殘存的古城。

青銅王國

值得一提的是,這個神秘消失的古滇國,還是一個青銅王國。

古滇王國曾經(jīng)達到鼎盛一時的藝術成就,創(chuàng)造了中國西南獨樹一幟的青銅文化。滇國青銅文化獨具一格,在世界古代青銅器發(fā)展史上,占有特殊的、不可取代的地位。

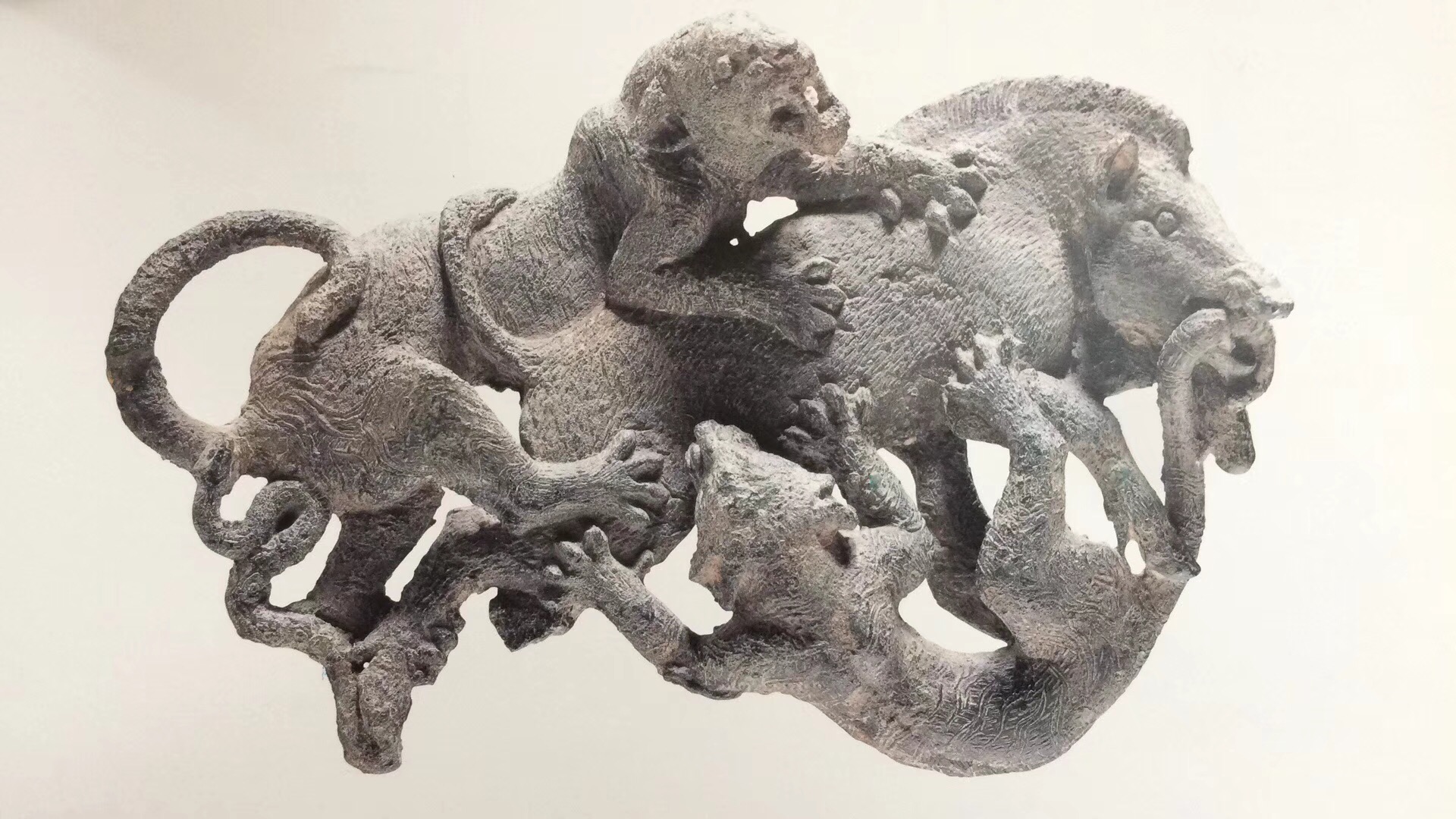

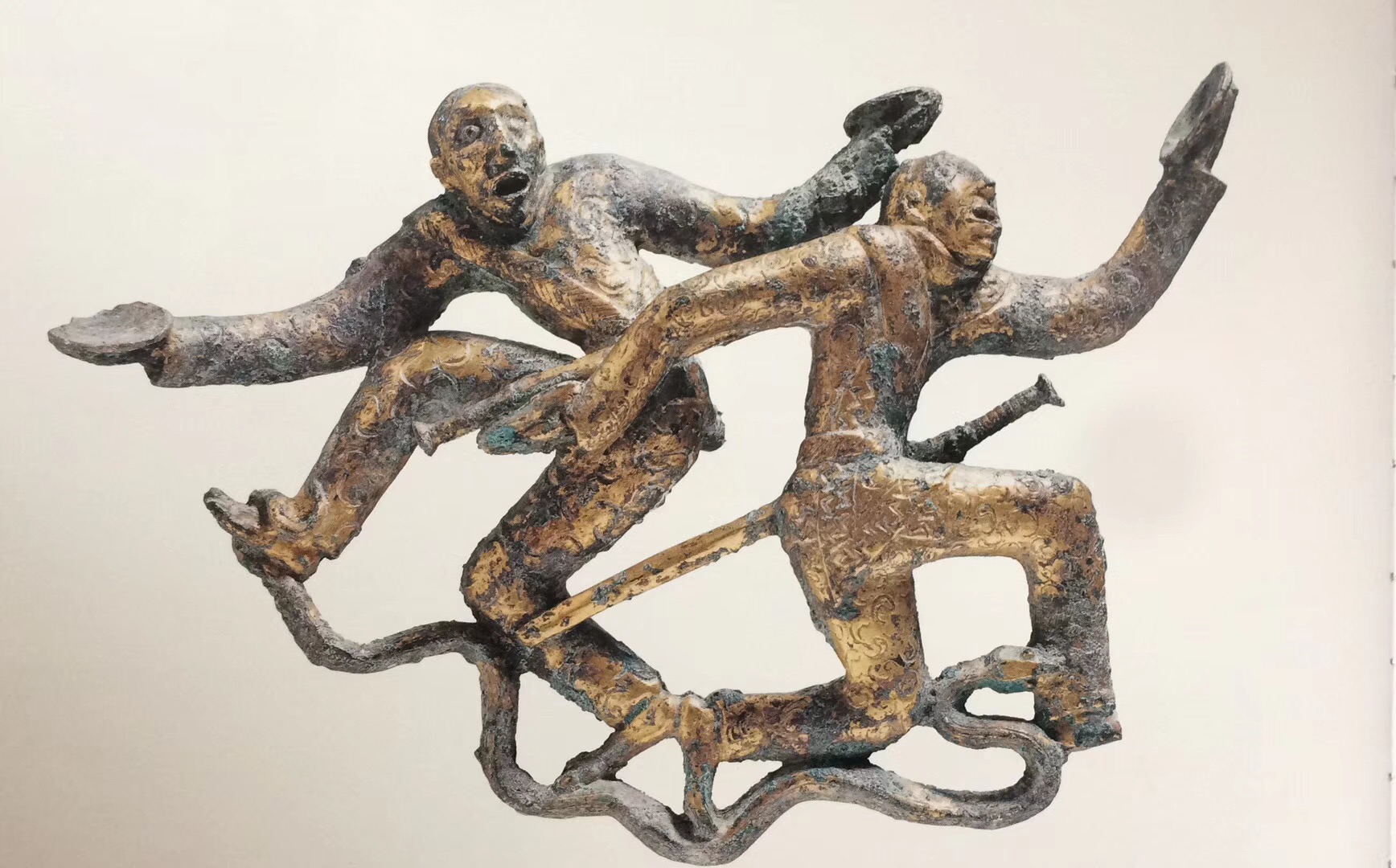

滇國青銅器,無論藝術構思和表現(xiàn)手法,都顯得更加開放和富有創(chuàng)造性,以豐富多彩的內容、生動活潑的表現(xiàn)形式、精湛的制作工藝和獨特的民族風格在國內外享有盛譽。

就以器物和種類而言,無論生產工具、生活用具、兵器、樂器還是裝飾品,滇國人樣樣都用青銅制作,而在中原地區(qū),青銅器多只限于兵器和禮器、樂器。

尤其是滇國青銅器上的裝飾圖案,多為大自然中的動、植物圖像和人們日常生活中的典型情節(jié),很少有藝術的夸張和神秘色彩,大到虎豹、小至蜜蜂甲蟲,刻畫得十分細致逼真、生動。要論生動,滇國的青銅藝術,絕對可以排在前列。

滇國青銅文化像一顆耀眼的明珠,在歷史的塵埃中沉睡了兩千多年,為博大精深的中華民族文化增添了絢麗的色彩。

漢代青銅器在我國青銅史上占有特殊的地位,體現(xiàn)出獨特的設計思想和特征,具有卓越的科學功能,并對當今設計有很大的啟示作用。文物是直觀的、形象的物質遺存,享譽世界的青銅器漢代遺存已屬珍稀之物。

作為歷史的見證,文物真實性強,形象生動,具有很強的說服力和強大的感染力,能使人們從直觀、形象的感受中,了解中國古老的文明、燦爛的文化。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|