精衛銜微木,將以填滄海。刑天舞干戚,猛志固常在。這是陶淵明在《讀山海經》一詩中,所寫的前四句,描述的是“精衛填海”和“刑天爭位”的神話故事。陶淵明用這個神話故事,表明“失敗了也不能服輸,無論如何都要爭口氣”。

其中,“刑天舞干戚,猛志固常在”這兩句詩,尤為出名。不過,這里有一個問題:刑天所舞的“干戚”是什么兵器?

先來看看刑天的故事。

《山海經》記載:刑天與帝至此爭神,帝斷其首,葬之常羊之山。乃以乳為目,以臍為口,操干戚以舞。

一般翻譯是這樣:刑天和黃帝到這里爭奪神位,結果刑天被天帝斬首,葬在了常羊山。但是刑天并沒有徹底死掉,他以雙乳為眼睛,以肚臍為嘴,手拿著干戚,繼續舞動(繼續與戰斗)。

這個神話很有名,唐代段成式在他的《酉陽雜俎》中也有提到:天山有獸,名刑天。黃帝時與帝爭神,帝斷其首,乃曰:“吾以乳為目,臍為口。”操干戚而舞不止。

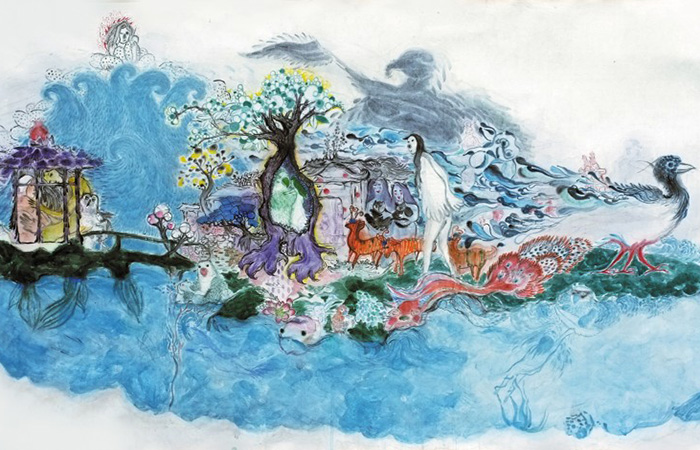

后人在畫“刑天舞干戚”時,刑天手中出現的東西并不一致,有的是戈和盾;有的是斧和盾;甚至還有拿著其他武器的。

那么,干戚到底是什么呢?

郭璞在注釋《山海經》時,說:干,盾;戚,斧也。這么看來,干戚就是盾和大斧。

干的初義是指“單”或者“鼉”。鼉是揚子鱷,這就說明,以盾為干,極可能是以鱷魚皮蒙在盾上,用以防身,有點“借鱷護身”的意思,或者說圖騰崇拜。

商代以前,“干”的頂部要有一些裝飾,比如鳥羽之類,和普通的盾不一樣,這一點在甲骨文“干”中,看的很明顯。

至于戚,也不是普通的斧頭。早在史前,人們打獵時就發現,石斧在對付獵物時,簡單粗暴,效果明顯。

為了加大威力,人們還制造出了兩面帶刃的斧頭,或者更大更鋒利的斧頭,稱為鉞。當人們見識到斧鉞的威力時,崇拜逐漸出現,于是又出現了刃上帶齒刺的斧,稱為戚。不過,戚一般比斧鉞小巧精致。

簡單來說,斧大為鉞,有齒為戚。

總之,在先秦許多典籍中,都有提到“干舞”“戚舞”“干戚武舞”等詞。干戚原本是戰爭所用的兵器,后來逐漸轉為禮器,用于宗教巫舞,以預測戰爭是否勝利或者其他。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|