自古以來,我們的祖先不斷在勘察自然的真相,渴望能預(yù)知未來。

按照“天命論”的觀點(diǎn),日出日落和潮漲潮落是周而復(fù)始的自然周期變化現(xiàn)象。人們對(duì)這些周期性變化能夠做出較準(zhǔn)確的預(yù)報(bào)。然而,人們又常常看不到規(guī)則的日出日落和潮漲潮落。這時(shí),人們又指望能預(yù)先知道那些不規(guī)則的或異常的現(xiàn)象。

“人無遠(yuǎn)慮,必有近憂”。自古以來,中國(guó)知識(shí)分子關(guān)注著對(duì)天文、對(duì)地震和對(duì)氣象的預(yù)測(cè)。

古代思想家董仲舒提出了“屈民而伸君,屈君而伸天”的口號(hào)。前句是要臣民服從皇帝。后句是要皇帝聽信天意。天意給皇帝的行動(dòng)有了制約。這些天意多來自對(duì)天(如日食)和對(duì)地(如地震)的不認(rèn)識(shí),對(duì)極端天氣和異常氣候,如雷電、旱災(zāi)、水災(zāi)、火災(zāi)、蝗蟲災(zāi)害等的不可預(yù)測(cè)。對(duì)自然災(zāi)害的上(皇帝)下(臣民)無知為臣民們發(fā)表意見大開了方便之門。

早期,天文和氣象是不分家的,天文和氣象都要觀測(cè)和預(yù)報(bào)。

三千年前,我國(guó)甲骨文中,就有了關(guān)于天氣實(shí)況的記錄,包括風(fēng)、云、虹、雨、雪、霜、霞、龍卷、雷暴等。自從有了文字并記載了大量的天氣事件后,一些知識(shí)分子終于有了對(duì)氣候的認(rèn)識(shí)。

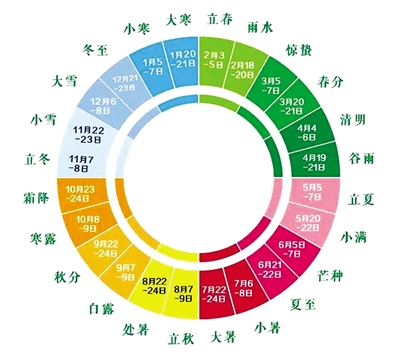

在我國(guó)古代,觀測(cè)天文氣象,制定歷法,了解和預(yù)測(cè)氣候,最明確的用途是為了安排農(nóng)事生產(chǎn)、祭祀及其他活動(dòng)。卜辭中還反映出人們已經(jīng)有預(yù)知天氣狀況的要求,這些都是和當(dāng)時(shí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的需要相適應(yīng)的。如遠(yuǎn)在春秋時(shí)代,古人就定出仲春、仲夏、仲秋和仲冬等四個(gè)節(jié)氣。

以后不斷地改進(jìn)與完善,到秦漢年間,二十四節(jié)氣已完全確立。公元前104年,由落下閎與鄧平等制定的《太初歷》,正式把二十四節(jié)氣訂于歷法,明確了二十四節(jié)氣的天文位置。如果大署時(shí)節(jié)的氣溫不高,霜降時(shí)節(jié)無霜,大雪時(shí)節(jié)沒有發(fā)生過降雪,大寒時(shí)節(jié)氣溫不低,說明天氣反常了。可見,古人已經(jīng)有了氣候及其變化與極端天氣和異常氣候之間相對(duì)關(guān)系的意識(shí)。

二十四節(jié)氣訂于歷法是人類歷史上制定的第一個(gè)反映年循環(huán)的“氣候鐘”。明確的二十四節(jié)氣的天文位置就是自然的外強(qiáng)迫,即氣候動(dòng)力學(xué)。不按照這個(gè)氣候鐘規(guī)律出現(xiàn)的天氣稱為異常(極端)天氣。現(xiàn)在知道,那是大氣運(yùn)動(dòng)出了異常問題。

幾千年來,水手、漁民、農(nóng)民和獵人看云、看風(fēng)、看天象、看物象來預(yù)測(cè)天氣,探索作天氣預(yù)報(bào),天氣預(yù)報(bào)成了一套民間技藝。

古代人觀天象,測(cè)風(fēng)云。前者是肉眼和簡(jiǎn)單儀器能夠觀測(cè)到的天空狀況,不但觀測(cè)日月星辰的變化,還記錄了各種過去和當(dāng)前發(fā)生的自然現(xiàn)象,并把總結(jié)的經(jīng)驗(yàn)與當(dāng)前觀測(cè)結(jié)合起來,做出天氣預(yù)報(bào)。《三國(guó)演義》中描述的借東風(fēng)火燒曹軍戰(zhàn)船和大霧天草船借箭的故事,都是因?yàn)橹T葛亮認(rèn)識(shí)了長(zhǎng)江流域的氣候和異常天氣變化特點(diǎn)做出的短期天氣預(yù)報(bào)在軍事上的應(yīng)用。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|