#如果國寶會說話第二季#C位之爭,我投自己一票!

對于第一個出場的鷹頂金冠飾,它說它是戰國時期文物,是內蒙古博物院的鎮館之寶。

巧了!我也是戰國文物,我也是鎮館之寶,對于它說自己即將C位出道,我表示第一個不服!

我是誰?

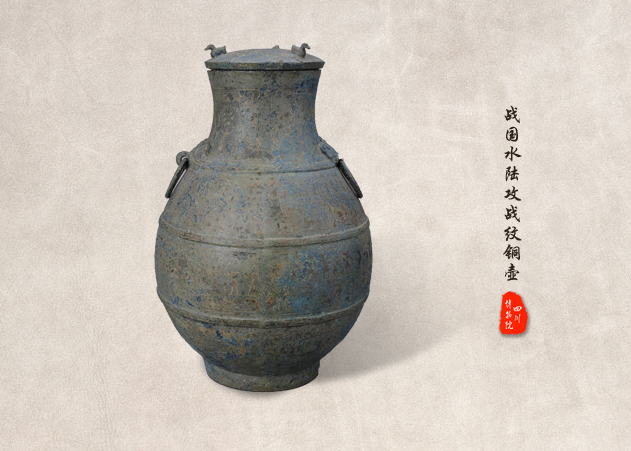

我來自四川省博物館,我叫水陸攻戰紋銅壺,口徑13.2厘米,高40.3厘米,是戰國時期的一種酒器。

在川博青銅器館,我也算得上是一哥了!

諸侯混戰

我們那個年代,算是中國歷史上的一段大分裂時期。諸侯混戰,禮崩樂壞,政治格局八方風雨。

孟子曾說過,“爭城以戰,殺人盈城。爭地以戰,殺人盈野”,應該能體會到戰爭的殘酷吧。

關于青銅器,也就是我們一族,也發生了劇烈的變革。

象征統治階級權力的禮器大為減少;青銅工藝向著貨幣、印璽、符節、日常生活等新的領域發展,出現了較為簡樸舒暢的風格,趨向于表現人們自身的活動。這一點,在我的身上算是最好的體現了。

出土

我是在1965年,成都市百花潭中學基建工地出土的。侈口溜肩,鼓腹圈足。第一眼可能給人胖胖的感覺,但是我不是胖,是實力!

我肩上有獸面銜環,頭上有三鴨形鈕,身上布滿用含鉛類礦物鑲嵌錯金的圖案,習慣上,人們把我稱為“嵌錯-樂舞-水陸攻戰紋-銅壺”。

“嵌錯”工藝

可能大家不知道什么叫做“嵌錯”。

它是我們那時候流行的一種工藝,工匠們先在銅壺上刻出圖像的淺槽,然后把紅銅、鉛等金屬嵌進淺槽,接下來再用一種叫“錯石”的工具對嵌了金屬的圖像進行打磨,使之和壺身一樣平滑,在商代就有嵌錯工藝了。

我小小的身軀上就刻有200多不同的人物形象,其嵌錯精致、工藝高超、內容豐富、結構嚴謹,請叫我戰國“清明上河圖”!

說了這么多,還是得讓你們見識下。

精彩紋飾

身上以凸起的三條箍狀帶紋飾分為四層畫面:

第一層,左為習射圖象,右為采桑歌舞圖象。

左側亭子里的第一個人正進入臨射狀態。他手中的弓已經拉開,身軀呈現很用力的態勢。亭子前方站有一人雙手高高舉起一個長竿,竿上還有飄帶,也就是箭靶。緊靠亭子坐著一個人手里拿著短棍,他負責報靶。

由于弓箭在狩獵和戰爭中都有重要作用,所以孔子將“射”列為教授弟子的六門必修課(時稱“六藝”)之一,“射”成為當年貴族們修身養性的重要內容。

右側是一組采桑的畫面,兩棵茁壯的桑樹上掛著籃筐,有人忙著采摘桑葉,有人接應傳送。樹下有一個形體較高大的人,扭腰側胯、高揚雙臂,跳起豪放的勞動舞,旁邊兩個采桑女,面向舞者擊掌伴奏。

古蜀國與中原的商、周王朝文化交流頻繁,成都平原流行《桑林》之舞很有可能傳承自商代。采桑之時樹下起舞,也是古代青年男女社會交際的重要場合。

我們那個時期是絲織業發展的重要階段。所以,采桑成為銅器上的一個重要圖案。據統計,在已發現的青銅器中,有采桑圖案的多達5件。

第二層,左為宴樂戰舞圖象,右為弋射圖象。

左側是個盛大的宴饗場景。宴樂戰舞是四川流行的巴渝舞,坐在廳堂地上的就是舉行這次宴席的主人,他身邊還站著一位手持銅戈的護衛人員,而被宴請的賓客則站起身來,手端酒杯,向主人敬酒。該種場合是一定不能缺少歌舞的,時稱“鐘鳴鼎食”。

圖中參與演出的人員遠遠多于參加宴飲的人數,他們敲編鐘、擊編磬,個個體態輕盈婉約,似是邊敲擊邊起舞。門柱旁還立有一只建鼓,有兩人正在建鼓的兩面進行擊打。建鼓旁邊的幾位舞者,一手上揚,一手拿著兵器作為舞具,相對“文舞”而言,是“武舞”。

右側是獵射場景。幾個人正等待射靶時,天上飛來一群大鳥,引得他們興起,拉弓向大鳥射去。特別值得注意的是,那中了箭的大鳥身上分明有根長長的繩索,是因為射箭的人還要把射出的箭收回來,便用生絲線系在了箭桿的尾端,古時將箭桿上的生線叫“繳”。

第三層,水陸攻戰圖象,左為步戰仰攻,右為水陸攻戰。

這一層是我身上最最精彩的部分,他們手里拿著戈、矛、劍等各種兵器奮力廝殺;有的正敲擊鉦、鼓指揮軍隊;左邊部分架梯攻城,有的人頭都被砍落下來,右邊部分為水戰情景,人們手持長戈、長矛,船頭兩人正在奮力廝殺,整個戰爭場面十分激烈。

水軍是中國春秋末期才形成的新軍種,且出現在傍海臨江的地區,在考古發掘中尚未發現春秋戰國時期的水軍物品,所以,我身上的這組水戰的圖像非常珍貴!

第四層,狩獵和雙獸桃形圖案。描繪的是獵人捕獵的場景。腳上還飾菱形紋和四瓣紋。我身上的圖案反映了我們當時的社會生活,對于現在人研究戰國時期提供了非常珍貴的實物資料。

在我身上,你可以看到青銅的藝術,也可以看到繪畫的藝術,可以大飽眼福!不過對于人們的審美,更喜歡看到那些獰厲、神秘、饕餮的視覺沖擊美,這也讓我很無奈。

國寶,博物館的經典藏品,大家在大飽眼福的同時,更是被先祖的技藝和智慧所折服吧,作為歷史文明唯一沒有中斷過的國度,我們就是最好的證明。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|