為什么對洛陽有種特殊的感情?這要追溯到1999年,我在芝加哥大學巫鴻老師那里念書的時候,選了一門他的課,題目就叫做“洛陽公元500年左右”(LuoyangCirca500A.D.)那一年,我剛去美國留學不久,谷歌和華為都立足未穩,世貿大廈仍然好好地在那站著,不知為啥手機卻是努力在向小型化方向發展,和今天截然相反——世界大事像中國的房價一樣即將風起云涌,我卻渾然不知一頭扎進了故紙堆。對我來說,“洛陽公元500年左右”也是我的“公元2000年左右”。

之前對于北朝的歷史并不是全然陌生,但在北美重溫洛陽的城市和藝術,則是另外一種語境了。對于大多數到美國只是為了開洋葷的中國學子而言,到美國學中國,簡直是“莫名其妙”。

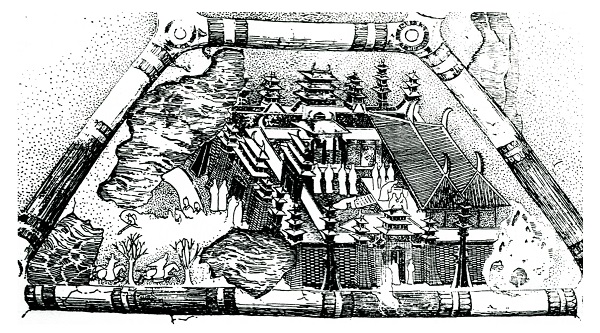

北朝壁畫中所見城市的形象

這門課屬于“研討課”(Seminar),導師僅僅提供大題目、大方向還有方法論的指導,學生們需要自己提出問題,然后在大量閱讀中尋找自己的答案。為了使得自己更充分地“浸入”,我還選了巫老師涉及北朝藝術的專題,以及另一門東亞系的課,討論中國古代文學中的“鬼”——外加旁聽俞國藩教授的“中國古代宗教”。芝加哥大學的學期短,十個星期就要提交課程報告,在洋人大學的科系里,緊鑼密鼓地面對如此多的中國話題,在留美十年里也算是少見了——尤其這幾門課有個共性,不僅是“外國”(相對于美國而言)的,“古代”的,還是有關幽冥世界的,我們這些未知(西洋的)“生”的留學生,倒先在圖書館里“死”了一把。

在《圖書館之死》一文里,我已經吐槽過這種純然依賴文化想象的心智生活。在圖書館中,我時常會待到午夜才回家去休息,所瀏覽的不外是考古發掘報告、墓志拓片、墓葬平面圖之屬,它們既不都是現代人心目中芳香的“美術”,也難免枯燥,常讓我讀得時空倒錯。

北魏孝子石棺

所幸,圖書館外還是有很多有意思的東西吸引我的。就算是“學術修道院”,沒有圍墻的生活本身并不分“內”“外”,藝術史畢竟也還有很多具體而微的“物質文化史”的層面。最好的,是我們有一間精選的藝術閱覽室“ArtReserve”,除了老師指定的讀物,在那里還有很多非此不能看到的珍稀圖書和精美畫冊,品質之精,內容之廣,從那以后都沒在其它地方遇到過。有時,我情不自禁地離開了本題,去翻看圍繞那個時代文物主題的畫片。雖然大多數書未必關于洛陽,但是它們卻為我打開了一扇更廣大的中古世界的大門,那些墓志、地圖所記敘的世界不再那么抽象了,看累的時候,我抬起頭來,就看見身邊的玻璃罩里一尊北宋風格的石質佛頭,金彩無存,但依然朝著我熠熠生輝地微笑。

這就是我的“洛陽Circa2000”。

剛開始,我好生奇怪這門課為什么叫“LuoyangCirca……”?這樣一個課題的名字簡直稱不上名字,洛陽的公元500年,算是它的“萬歷十五年”嗎?

后來我才知道,對洛陽而言,這是個特殊的年份,494年,孝文帝把國都自代北的平城遷到洛陽,不僅是北魏的統治者面對著巨大的變革,中國歷史也迎來了一個特殊的轉折時刻。在傳統歷史觀中,孝文帝的漢化改新是“進步”的,促進了民族的融合,在客觀上,卻加速了這個王朝的覆亡,短短三十余年,漢魏洛陽城就匆匆地走向毀滅,并且從此一蹶不振。我們將要研究的,正是這段短促的,卻又如星云般燦爛的洛陽的最后時光,在那段時間里,宗教被提升到至高無上的、足以使人迷狂的地位——在世俗的中國城市生活中,這是難見的高光的一瞬,啟人想象。

我從沒有去過洛陽。在此之前,就算是那些可以稱得上“歷史城市”的空間中,我甚至也不曾留意過“看不見的歷史”——對一個還很年輕的人而言,混跡在現實的中國城市的十丈紅塵中,微薄的舊痕實在是算不上有吸引力,對于庸常的生活而言,那種歷史缺乏即時的,實在的意義;即使有那么一星半點的“古跡”,對于廣大的“現代”的系統,也不過是汪洋大海上漂浮的一點殘骸罷了。

現實中的洛陽是廢墟,在空間和時間上都很遙遠的北美,“古代”卻忽然變得豐滿而完整了。原本只是零星的物件和遺跡,不算太多的專門研究著作,都自動連綴,組合成整體的洛陽,好像傳說中它的開陽門樓柱天外飛來,不再受到彼時已在高速發展的中國現實的影響。這一切,可能還要拜修學條件太好的芝加哥大學所賜,它無需為有關遙遠“古代”的課程預設什么中心思想,就像他們教授柏拉圖、普林尼一樣……大學只是冷不丁地把一座寶庫“摜”到你的桌上,那幾架子書雖然不能算是應有盡有,但幾乎可以和北大圖書館閱覽室里的信息量相當(當時在北大還沒有辦法去大庫自己選書)。這些書,畢竟都是有眼力價的人細細斟酌、悉心采配的——盡管閱覽室里運行著最新的蘋果電腦,真正愿意在這里面壁的畢竟是少數,大多時候,圖書館里沒有什么“現代”的動靜,好讓“古墓派”的人們可以獨自入定,洛陽的大和小,結構和細節,邏輯與光彩,都一起涌到你的面前,自動匯成一座神話般城市的光澤與影像。

何況,關于那個洛陽,我們還有一本如此精彩而又奇特的“城市文學”著作:《洛陽伽藍記》。

用一本書寫盡一座城市原本是不容易,甚至不可能的。但是楊衒之,站在洛陽的廢墟上追懷往事的北魏時人,做到了。他的空間同時也包含了時間,結構串起了故事,它們分別是“城市文學”這張華美織毯的經線和緯線。今天研究北朝洛陽的學者常常引用這本書討論文化史,實則它的記述也有夸大之處,但是對我而言,《洛陽伽藍記》已經足夠豐富和準確了。它有關一種難得被系統記錄下來的城市歷史的“心理傳記”,不僅有坐標方位,還有具體的故事情節。拿今天的比喻來說,就好像一整套攝像頭所拍攝的各個角度的城市監控資料,在其中有著復合的,多層面的意義,難以為一般的歷史敘事所盡道。

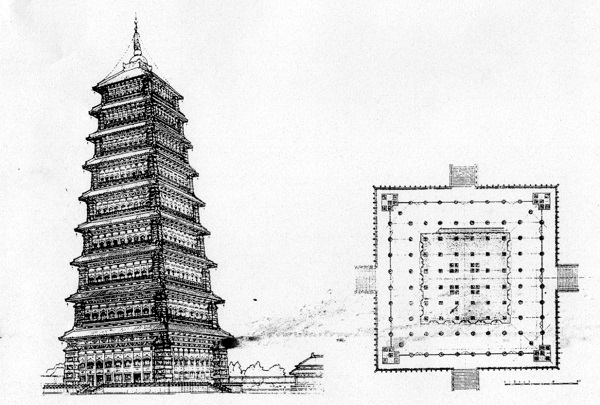

比如,大多數討論漢魏洛陽的人都會想到永寧寺著名的九層佛塔。高達“九十丈”(一些論者認為,這個數字可以折算成現代的140米),頂上有十丈高的金色剎竿,合計離地一千尺,在距京城百里之外已能遙遙望見。《洛陽伽藍記》用一系列的數字,不遺余力地描寫這座塔的高大,比如,剎竿上有容量達二十五斛的金寶瓶,孝昌二年(526年)狂風,寶瓶被刮落在地,竟然“入地丈余”,由此可見塔得有多大,佛塔賴以傳聲的金鈴,每一個都如小口大腹的陶甕。佛塔九層,每一轉角都懸有金鈴,上下一百三十枚。佛塔四面,每面三門六窗,門上各五行金釘,全部加起來有5400枚金釘……作者最后的總結,含有我們今天還在使用的一系列成語:

“(永寧寺塔)殫土木之功,窮造形之巧,佛事精妙,不可思議。繡柱金鋪,駭人心目。至于高風永夜,寶鐸和鳴,鏗鏘之聲,聞及十余里……”

不可思議的永寧寺塔

不憚其煩的鋪陳既是歌詠曾經存在的,也是嘆惋已然消逝的,這座神話般的高塔僅僅存在了16年左右,它失火的時候,當時的“消防隊員”完全無能為力。當你看到這一段的時候,一定會突然醒悟這段歷史文本正是基于一種“過去完成時”的黑色視角。想到中國式懷古都是這種“過去完成時”,往往都對應著“荊棘銅駝”式的不祥的預言——早在楊衒之之前,就有索靖站在洛陽宮門之前,指著宮門前的銅駝感嘆說:“會見汝在荊棘中耳!”

相比如此蔚為奇觀的古代的文字,永寧寺塔,就像洛陽一樣,剩下的也就只有記述在考古報告中的殘磚碎瓦了。我在寂寞的圖書館中大呼精彩的同時,又不免掩卷嘆息……

但當我出門去,匯入大街上享受現代生活的紅男綠女時,我又好像回到了另一個“洛陽”之中,只不過其間有著某種讓人錯亂的“時差”——圖書館里理應是回到了不甚可見的“過去”,但晨鐘暮鼓的哥特式校園背后的地平線上,芝加哥市中心蔚為壯觀的摩天大樓也是奇跡般地升起,好似歷史搖身一變“回到未來”——更不用說,這現實和未來之間,應還有不同文明發展程度的“時差”。要知道在那一年,北京的天際線也沒有發展成今天的模樣。對于同樣“不可思議”的資本主義世界大城市的景觀,初到美國的我,還在緩慢的適應過程中。倒也不是所有的美國人對此都缺乏足夠的反思,記得我們的建筑課老師講解《癲狂的紐約》這本書時,第一個問題,就是請我們實際計算一下,假如帝國大廈內的人員需要疏散,該花多少時間?也就是99層的人要下98層樓梯,98層的人要下97層……

那座大膽的,只能造不能救的永寧寺塔,在它付之一炬時,也該有這樣的算術題啊。

“不可思議”的,除了人為的奇觀之外,同樣涉及具體的人情。美國這樣一個久未經患難,又是建立在大膽的革新和投機上的國度,大家想的都是“一萬”,其實沒有多少人在乎“萬一”——更沒有人在乎“其興也勃焉,其亡也忽焉”這樣的喪氣話。紐約客由此和洛陽人有了某種共同的心理基礎,無論多大的千古興亡的話題,當它最終落實在“城市”這樣具體的事物上面,并且同樣被非常的語境所推動時,“故事”比“事實”要來得重要了,“故事”和“故事”之間,比“事實”和“事實”之間有更多的相似之處。

在黑暗中注視著大街上的燈火,我不僅下意識地感到,面前這我尚不能充分理解的異國都市的生活,和書本里的洛陽之間,也許竟然有一條神秘的時光隧道相連?

現實和過去之間,或者故事與故事之間,它們賴以連接的橋梁不是宏闊的議論,只能是更直觀的東西,是可以和普通人生活對接的尺寸,觸覺和感情。也就是那時候,我第一次浮現出寫一部小說的念頭,我要寫一個古代的工匠,在標準格式的學術論文之余,補足論文里不能看見的他的心理活動。在某種意義上,這種心理活動,也就像是一面懷著創造的喜悅,一邊在現實壓力中苦苦補綴功課的“我”的心理活動。

洛陽“曾經”的如何如何,也就是過去所斷言的“現在”的如何如何,“過去完成時”也聯系著“將來完成時”。就像我們無法想象古代洛陽的壯麗,“現在”也將變成我們無法想象的廢墟,我們不知“現在”將往何處去,也正如洛陽人不可能預知竟會有我們這樣的子孫,在北美安靜的大學里讀著有關他們的故事。唯一可以肯定的是,就是萬千個“現在”也將變成無法挽救的荊棘中的“過去”,高歌猛進的歷史會有著不甚連續的時刻——“將來完成時”的預言,和“過去完成時”的追憶仿佛兩面相對而立的鏡子,鏡子之中無窮疊映出的是城市生生滅滅的宿命。

從那一刻起,我突然覺得我算是第一次懂得了“歷史”。對我而言,洛陽不再是一個僅僅有著石窟和牡丹的旅游地了,它著實是一座古代的城市,但也以某種形式活在我們中間。有關洛陽的文學作品也不再是修辭的俗套,它記錄的是具體的、可感的空間中的某一刻,即使依托它的物質載體已全然消失,你依然可以從種種痕跡中嗅到熟悉的氣息,因為那也就是我們自己生活的氣息。只不過這種生活并不完全是平凡的,而是充滿著各種“異國情境”——恰好,我們也就生活在這樣一個時代,這樣一個異鄉,同時被平庸、迷信和奇觀所折磨。

于是,在2001年,當我在電視屏幕上看到,紐約(后來我也搬家去了那里)的世貿大廈崩塌的軀體像雨點一般砸落下來,我竟然在第一時間想起了洛陽,想起了永寧寺塔。

于是,我第一次有了去洛陽考察的機遇,那也是公元2000年后不久。其實,公元500年,那個“整數”概念對古代中國人原本是沒有意義的。但是,由于以上某種冥冥中的心會,它們的實質相去并不遠,既是因為圍繞著那幾年發生的一系列重大的事件,也是源于時間循環里產生的奇怪的“既視感”。

在現實中的洛陽,一個普通的三線工業城市,在很短的時間內,我深刻地意識到了時間所帶來的喪失,“天津橋上繁華子”的風景早不復了,昔日的掖庭美人變成了粗服亂頭的村姑。一切一切的落差,比想象中的還要巨大——但是對于想要“體驗”歷史,而不僅僅是去追懷史跡的人,這種落差又是如此地恰到好處。

從那以后,我寫作論文的愿望已經不那么迫切,但寫作那部小說的種種構想,就像古代洛陽一樣在我的腦海中變得逐漸清晰。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|