#如果國寶會說話第二季#,五件文物讓我們領略了動蕩紛亂、多元駁雜又充滿生機的戰國風貌。接下來,讓我們一起夢回秦朝。

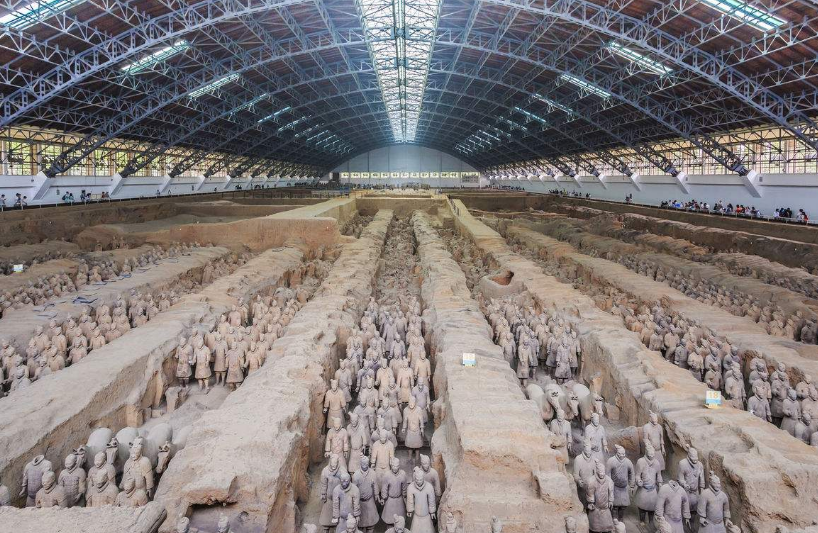

2000多年前,秦始皇修建了秦始皇陵,80年代,它成為世界八大奇跡之一,兵馬俑也成為了秦帝國享譽世界的文物。

兵馬俑坑是秦始皇陵的陪葬坑,其規模之大、陪葬坑之多、內涵之豐富,為歷代帝王陵墓之冠。

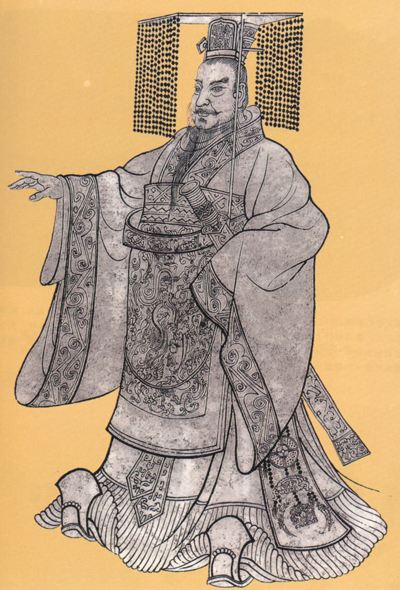

千古一帝

秦始皇——中國第一個皇帝,13歲登基,22歲親理朝政,當時,秦國已經成為7國里最強的國家。

秦人以其超強的組織動員能力與生產能力,支撐起一支古代史上罕有其匹的強大軍隊,以摧枯拉朽之勢橫掃六合,兼并了六國,以令人難以置信的速度盤整華夏大地。

十年時間,拿下韓、趙、魏、楚、燕、齊,建立中國中國歷史第一個統一的封建中央集權國家,許多制度得以創制并固定。然而更以令人瞠目結舌的速度覆滅。

古時候,人死后,都有隨葬的習慣,更別說秦始皇了,他想讓4000名童男童女隨葬,秦國著名政治家李斯害怕引發老百姓怨恨,因此建議制作陶俑。

兵馬俑的發現

1974年3月,嚴重的干旱威脅著陜西省臨潼縣西楊村村民的生存,為了解決緊迫的用水問題,村民們開始在秦始皇陵園東側1.5千米處打井。

3月29日,人們永遠不會忘記這個日子。就在這一天,村民楊志發、楊彥信在井下挖土,意外地發現了大量陶俑殘片,以及成束的銅鏃、銅弩機等兵器,還有大量地磚。

消息很快傳開,不久,一支考古發掘隊進駐西楊村,開始了艱苦的發掘工作。沒有人能料到的是,這項起初并不太起眼的考古工作,在半年后竟以驚人的發現震驚了全世界:

這是一個長方形的秦代兵馬俑坑,東西至少長203米,南北至少寬59米。不僅中國沒有,就是在全世界,也沒發現過這么大規模的陪葬坑!

發掘工作仍在繼續,到了1976年,在此坑北側20米和25米處分別又發現了兩處兵馬俑坑。按照發現的時間,它們分別被定名為兵馬俑一、二、三號坑。三個坑的總面積為22780平方米。另外,還發現一處未建成就廢棄的空坑——四號坑。

考古工作最終證實,總共有8000多個真人大小的陶制兵馬俑被埋葬在這片地下密室里。他們軍陣嚴密,栩栩如生,自遙遠的2000多年前起,一直默默地、忠誠地守衛在這里。

兵馬俑的發現使中外美術史專家們瞠目結舌,人們在這里發現了2000年前東方古典寫實主義雕塑藝術的高峰,找到了中國美術史上殘缺的一頁。

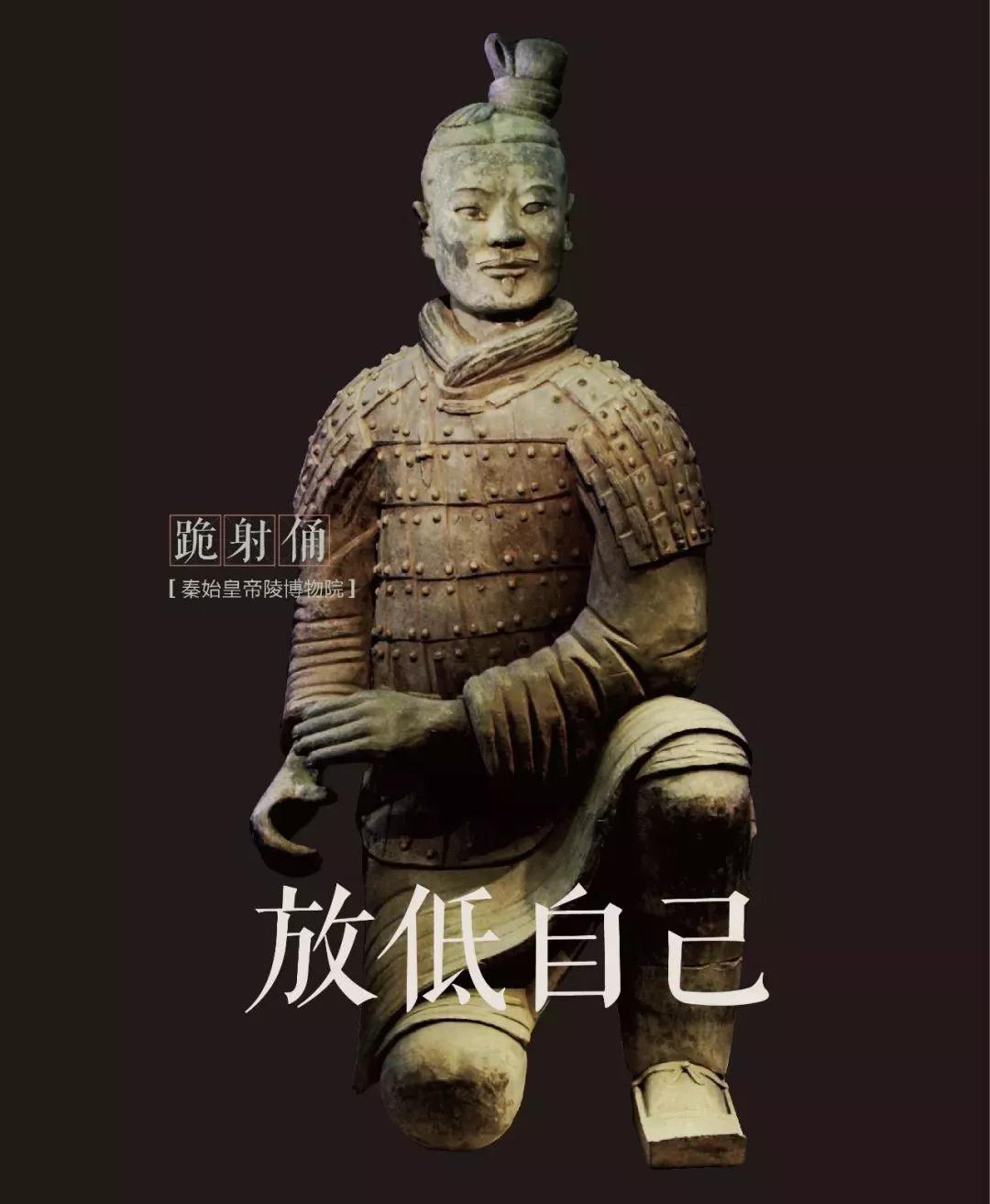

鎮館之寶

秦始皇陵兵馬俑二號坑東端的陣型前鋒出土了160尊跪射俑,他們頭挽發髻、身穿戰袍,外披鎧甲,左腿曲蹲,右膝著地,持握弓箭的雙手置于腰間,眼睛注視正前方,面容鐵一般冷靜。抵御住時間腐朽萬物的力量,戰士們還在等待號令——隨時準備重返戰場。

在跪射俑的雕塑藝術中,有一點非常可貴,那就是他們的鞋底,疏密有致的針腳被工匠細致地刻畫出來,反映出極其嚴格的寫實精神,讓后世的觀看者從秦代武士身上感受到一股十分濃郁的生活氣息。

跪射俑的塑造比起一般的陶俑要更加精細,對表情神態和發髻、甲片、履底等的刻畫生動傳神,并且文物原本的彩繪保存狀況極好,真實表現了秦軍作戰的情景。

放低自己

秦兵馬俑坑至今已出土清理各種陶俑1000多尊,除跪射俑外,皆有不同程度的損壞,需要人工修復。

而這尊跪射俑是保存最完整的、唯一一尊未經人工修復的,被稱為“鎮館之寶”。這得益于它的低姿態。

首先,跪射俑身高只有1.2米,兵馬俑坑都是地下道式土木結構建筑,當棚頂塌陷、土木俱下時,高大的立姿俑首當其沖,低姿的跪射俑受損害就小一些。

其次,跪射俑作蹲跪姿,右膝、右足、左足三個支點呈等腰三角形支撐著上體,重心在下,增強了穩定性,與兩足站立的立姿俑相比,不容易傾倒、破碎。

因此,在經歷了兩千年的歲月風霜后,它依然能完整地呈現在我們面前。它被稱為兵馬俑中的精華、中國古代雕塑藝術的杰作。

放低自己,是一種哲學,更是一種以退為進的大智慧的生活態度。

古人的智慧

在陶俑中,找不到一個相同的面容,秦俑身上的每一個細節,比如說頭上的發髻,每個陶俑都截然不同,普通的兵士都戴著軟帽,而高級軍官則戴著制作精細的頭冠。

秦俑的制作過程非常復雜,先要用泥捏塑出陶俑的頭、手、足等部分,身體則用泥條一圈一圈盤筑而成;接著將身體各部分拼接好以后,在表面進行雕刻、拼貼、對細微處進行修改,才將這些半成品放入爐中,用1000攝氏度上下的溫度燒制成俑。

最后,還要在陶俑上添加豐富的顏色,使陶俑更加生動。這樣復雜而龐大的工程,凝結了當時勞動人民的智慧和血汗。

修復一個兵馬俑少則幾個月多則幾年,也能從側面反映出了古人制作的精湛,就算在今天也不能相提并論,這種精巧的技術使人震撼。

或親歷過無數次沙場征戰,用凱旋或落敗記錄王朝的更迭;或看遍了盛世繁華,在數不清的觥籌交錯間完成使命。

每一件文物,都以自己的丈量方式,標記出中華文明在歷史時空中走過的痕跡。保藏在文物里的中國,古老又鮮活。

下期預告:秦始皇陵銅車馬 秦始皇帝陵博物館

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|