中國(guó)有句俗語(yǔ):“生在杭州,死在柳州、穿在蘇州,食在廣州”,可以見(jiàn)得廣州的飲食早就名聲大震與全國(guó)。羊城的花樣美食,“天下所有之食貨,粵東幾盡有之;粵東所有之食貨,天下未必盡有也”,當(dāng)中頗有些令外人瞠目的食材,就例如:蛇肉!

古人食蛇

嶺南多蛇。這是因?yàn)樯哳?lèi)屬于冷血?jiǎng)游铮才泛欢鴰X南地處熱帶、亞熱帶地區(qū),冬暖夏長(zhǎng),氣溫高,溫潤(rùn)多雨,利蟲(chóng)蛇類(lèi)生長(zhǎng)。淮南王劉安諫漢武帝遠(yuǎn)征南越就說(shuō),“南方暑濕,近夏瘴熱,暴露水居,蝮蛇蠢生……”偏偏以普通人的觀感而論,蛇類(lèi)狀貌奇特,天生給人一種恐怖與厭惡感。唐代李德裕在《謫嶺南道中作》中寫(xiě),“愁沖毒霧逢蛇草,畏落沙石避燕泥”。區(qū)區(qū)兩句就寫(xiě)出了作者在謫貶途中處處提心吊膽的感受。《廣東新語(yǔ)》也提到嶺南“蛇之類(lèi)甚眾……蛇種類(lèi)絕多……予不欲言,寧言猛虎,不欲言毒蛇也。”這種恐懼感反映在漢字上,就是連帶著產(chǎn)蛇的地方也跟著倒霉,比如漢代的《說(shuō)文解字》就明確聲稱(chēng),“南蠻,蛇種”、“閩,東南越,蛇種,從蟲(chóng)門(mén)聲”……

“閩”的字形演變

但這也并不是說(shuō),古人就因此徹底對(duì)蛇類(lèi)敬而遠(yuǎn)之了。對(duì)于早期人類(lèi)而言,蛇類(lèi)與其他野生動(dòng)物一樣,是一個(gè)尋常的食物來(lái)源。《山海經(jīng)》里就有食蛇的記載,譬如“……黑齒國(guó)在其北,為人黑齒,食稻啖蛇”,“又有朱卷之國(guó),食象。又有黑人,虎首鳥(niǎo)足,兩手持蛇,方啖之。”

如果說(shuō),《山海經(jīng)》尚且?guī)в袧夂竦纳裨捝实脑挘硪恍┕偶畡t確鑿無(wú)疑地顯示,嶺南的一些古代少數(shù)民族自古以來(lái)就食用蛇肉。北魏的《水經(jīng)注校》里說(shuō),“(交趾)山多大蛇,名曰蚺蛇,長(zhǎng)十丈,圍七八尺……山夷始見(jiàn)蛇不動(dòng)時(shí),以以大竹籖籖蛇頭至尾,殺而食之以為珍異。”南宋的周去非在《嶺外代答》也提及:“深廣及溪峒人,不問(wèn)鳥(niǎo)獸蛇蟲(chóng),無(wú)不食之……至于遇蛇必捕不問(wèn)短長(zhǎng)……悉取而燎食之。”同時(shí)代的《桂海虞衡志》也留下了土人捕蛇的珍貴記錄:“寨兵善捕之?dāng)?shù)輩滿頭插花趨赴蛇,蛇喜花,必駐視,漸近競(jìng)拊其首,大呼紅娘子,蛇頭益?zhèn)a不動(dòng)。壯士大刀斷其首……數(shù)十人兒之一村飽其肉。”晚至清代,根據(jù)《粵西叢載》的記載,對(duì)于當(dāng)時(shí)嶺南的“俚民”而言,蛇就是他們普通人家的平常食物,烹制蛇類(lèi)食品的本領(lǐng)是他們?nèi)粘I钪斜夭豢缮偌寄埽拖褚悦媸碁橹鞯谋狈饺吮仨殨?huì)搟面、做饅頭一樣。故而他們用“若修治水蛇黃鱔,即一條必勝一條矣”而不是“裁袍補(bǔ)”來(lái)夸耀姑娘的能干。

此類(lèi)嗜蛇的情況,大概是與早期嶺南地區(qū)生產(chǎn)條件落后,民間生活條件艱苦,平時(shí)“至難得肉”有關(guān)。北宋紹圣四年(1097年),年已六十二歲的蘇軾被一葉孤舟送到了邊徼荒涼之地海南島。“天涯海角”的肉食匱乏給這位發(fā)明了東坡肉的美食家留下了深刻印象,他在《聞子由瘦》寫(xiě)道,“土人頓頓食諸芋,存以熏鼠燒蝙蝠。”詩(shī)末自注云:“澹耳至難得肉”。由此不難想象,食蛇同樣應(yīng)是早期嶺南先民彌補(bǔ)蛋白質(zhì)嚴(yán)重不足的一個(gè)重要途徑。

另一方面,在進(jìn)入了文明時(shí)代之后,一個(gè)民族或地區(qū)的人們吃什么的選擇,卻在更大程度上決定于他們的文化風(fēng)俗。例如動(dòng)物的內(nèi)臟,在中國(guó)“吃什么補(bǔ)什么”的傳統(tǒng)觀念下,受到人們普遍喜愛(ài),售價(jià)很高。可是在西方,動(dòng)物的內(nèi)臟是低賤的,其地位與其在中國(guó)的地位就剛好相反。大約因?yàn)椤褒埑绨荨笔菨h文化的一個(gè)重要組成部分,而龍的形象則出于大蛇——這從古代服飾文化中也可見(jiàn)端倪:帝王著龍袍,王公大臣則穿蟒服,帝與臣,龍與蟒,僅有大小而無(wú)類(lèi)屬的區(qū)別——由此食蛇也就成了禁忌話題。西漢武帝時(shí)期成書(shū)的《淮南子》里總結(jié),“越人得蚺蛇以為上肴,中國(guó)得而棄之,無(wú)用”。這就說(shuō)明在食蛇方面,中原與嶺南在很早就分道揚(yáng)鑣了。

殊途同歸

至遲到宋代,中原漢人不吃蛇的傳統(tǒng)已經(jīng)為周邊民族所知曉。《宋史》就記載了黎桓(越南前黎朝君主)接待宋朝使節(jié)時(shí)的一次帶有挑釁意味的舉動(dòng),“令數(shù)十人扛大蛇長(zhǎng)數(shù)丈饋于使館,且曰:‘若能食此,當(dāng)治之為饌以獻(xiàn)焉’”,一個(gè)“若”字就表明他心里其實(shí)很清楚宋使是不會(huì)吃的。

耐人尋味的是,秦朝統(tǒng)一嶺南后,隨著先進(jìn)的中原文化帶入這片先秦時(shí)期的蠻荒之地,嶺南開(kāi)始走向漢化;隨著“獨(dú)尊儒術(shù)”政策在漢帝國(guó)的普遍推行,嶺南又進(jìn)入進(jìn)一步儒化的時(shí)代;到了明清之際,屈大均在《廣東新語(yǔ)》中更是論證“粵人”“大抵皆中國(guó)種”,是中原移民的后代,與傜、僮等原住民明確區(qū)分開(kāi)來(lái);但嶺南食蛇的食俗卻并未因?yàn)榇说氐淖迦禾鎿Q而消逝,而是頑強(qiáng)地延續(xù)了下來(lái)。

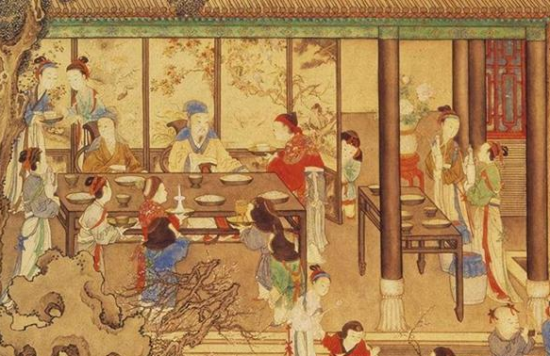

廣東素來(lái)有三大民系之說(shuō),亦即廣府人、潮汕人以及客家人,三者對(duì)于熱衷食蛇這點(diǎn)倒似乎是不分畛域。北宋人張師正的《倦游雜錄》里就說(shuō):“嶺南人喜以蛇,易其名曰茅鱔”。周去非也在《嶺外代答》里補(bǔ)刀,聲稱(chēng)粵地“不問(wèn)鳥(niǎo)獸蟲(chóng)蛇,無(wú)不食之”,并且對(duì)當(dāng)?shù)厝恕坝錾弑夭叮粏?wèn)長(zhǎng)短”深表驚異。廣州當(dāng)然是廣府人的大本營(yíng)。十三世紀(jì)的蒙古鐵騎打通了絲綢之路,意大利旅行家鄂多立克得以來(lái)華旅行,留下了一本《鄂多立克東游記》,他到達(dá)廣州口岸后,當(dāng)?shù)氐氖成唢L(fēng)俗給他留下了深刻印象,以致專(zhuān)門(mén)記下了一筆:“廣州這里有比世上任何地方更大的蛇。很多蛇被捉來(lái)當(dāng)作美味食用。這些蛇很有香味,并且作為如此時(shí)髦的盤(pán)肴,以致如請(qǐng)人赴宴而桌上無(wú)蛇,那客人會(huì)認(rèn)為一無(wú)所得。”

而在傳統(tǒng)上,潮州人是潮汕民系的代表。潮州人崇拜韓愈,當(dāng)?shù)赜许n江、有韓山、還有韓堤。這是因?yàn)樘拼捻n愈曾被貶往潮州。但這位“唐宋八大家”之一著實(shí)被潮州人吃蛇的習(xí)慣嚇了一跳,他在《初南食貽元十八協(xié)律》中就有“惟蛇舊所識(shí),實(shí)憚口眼獰。開(kāi)籠聽(tīng)其去,郁屈尚不平”這樣的感慨。韓愈先例舉了鱟、蠔、蛤等令他“莫不可嘆驚”的食物,但他還能勉強(qiáng)吃下去。在潮州的各種“佳肴”中,只有蛇是韓愈過(guò)去所認(rèn)識(shí)的,但他實(shí)在害怕蛇那猙獰可怕的樣子,便打開(kāi)籠子聽(tīng)任它離去,看它的樣子好像還有一點(diǎn)委屈不平。

至于向來(lái)以“最純正的中原血統(tǒng)”自詡的客家人,同樣加入了嗜蛇的行列。客家人以蛇為珍品,其俗食蛇法,以煲湯為盛。這種習(xí)慣大概早在宋代就已形成。距離深圳不遠(yuǎn)的惠州屬于客家人聚居區(qū),蘇軾一度發(fā)配于此。當(dāng)?shù)亍笆兄绣魃吒薄!安晦o長(zhǎng)作嶺南人”的東坡先生當(dāng)然可以泰然自若地吟唱“平生嗜羊炙,識(shí)味肯輕飽,烹蛇啖蛙蛤,頗訝能稍稍。”可其小妾就不是這么豁然了,饒是與美食家朝夕為伍,平生也沒(méi)有吃過(guò)蛇。她買(mǎi)了一盞“海鮮”吃下肚去,當(dāng)她知道是蛇羹后,馬上嘔吐出來(lái),“病數(shù)月竟死”。蘇東坡之妾當(dāng)獲知所食非海鮮而是蛇肉時(shí),竟因此受驚嚇而病死,可見(jiàn)中原人是素來(lái)不吃蛇的,并視其為可驚可異可怖之蠻荒殊俗。

這就頗值得玩味了,無(wú)論廣府還是潮汕、客家、這些原本不食蛇肉的中原人后裔為何南來(lái)后殊途同歸,采納了嶺南吃蛇的習(xí)俗?嶺南多瘴濕之氣,或許粵人嗜蛇有食療養(yǎng)生方面的原因,明朝萬(wàn)歷年間曾奉命赴廣東審案的蘇州人王臨亨在《粵劍篇》中對(duì)此言之甚明:“慢帶蛇長(zhǎng)五、六尺,粵人取以供膳,云能辟瘴去瘋。”蛇肉能祛瘴毒去疫氣。《食療本草》就說(shuō)蚺蛇之肉、骨“主溫疫氣”、“主皮膚間毒氣”;又說(shuō)蝮蛇之肉“下結(jié)氣,除蠱毒”。

南國(guó)異饌

無(wú)論如何,清代至今,正如魯迅先生所言,“或者他是廣東人,想吃蛇肉;是否四川人,還要辣椒。”正如辣椒是川菜的一大特色,蛇肉也已經(jīng)成為廣東菜的一大特色。嶺南習(xí)慣秋冬季節(jié)吃蛇,所謂“秋風(fēng)起矣,三蛇(指眼鏡蛇、金環(huán)蛇和眼鏡王蛇)肥矣,嗜蛇者,食指動(dòng)矣”。這自然是蛇在冬眠之前要貯足脂肪故在秋冬之際長(zhǎng)得最肥的緣故。從史籍的記錄看,早期粵人最喜歡吃的是蟒蛇,一來(lái)是這種蛇體長(zhǎng)肉多,二來(lái)確實(shí)味美于其它蛇類(lèi)。東漢人楊孚在《異物志》里就稱(chēng)贊,“蚺惟大蛇,既洪且長(zhǎng),彩色駁葷,其文錦章,食豕吞鹿,腴成養(yǎng)創(chuàng)。賓享嘉宴,是豆是觴。”但對(duì)于其他蛇類(lèi)如今的廣東人也是來(lái)者不拒,就像清末民初的《清稗類(lèi)鈔·飲食類(lèi)》記載的那樣,“粵人嗜食蛇,謂不論何蛇,皆可佐餐……售蛇者以三蛇為一副,易銀幣15元,調(diào)羹一肯簋,須六蛇,需30元之價(jià)矣”。

三蛇羹

廣東人愛(ài)吃蛇,烹飪蛇饌的技術(shù)堪稱(chēng)全國(guó)首屈一指。他們可以以炒、燴、煎、扒、扣、煲等烹飪方法,將蛇肉與其他配料配合,做出千變?nèi)f化的蛇菜來(lái)。正是在這本《清稗類(lèi)鈔》中記錄了著名菜肴“龍虎斗”——“以蛇與貓同食也。謂之曰龍虎菜”。這其實(shí)是清末民國(guó)的一道廣東招牌名菜,以毒蛇為原料,用三蛇配以老貓燴制而成,味道特別,滋補(bǔ)健身。據(jù)說(shuō)本菜乃是廣東美食家江孔殷獨(dú)創(chuàng)。此公早年與家人下鄉(xiāng)游玩,中途在佃戶(hù)家休息,無(wú)意看見(jiàn)佃戶(hù)制作“蛇饌”,香味誘人,略一品嘗,頓覺(jué)鮮美可口,贊嘆不已,便向佃戶(hù)學(xué)得泡制的方法。日后他在同治年間為慶祝自己七十大壽,用蛇和貓加工成肉絲,用姜、蔥、鹽和酒煨熟,再把冬菇絲、木耳絲、陳皮、蛇湯及蛇、貓肉絲等放在一起燴制而成。在大壽當(dāng)天,親友品嘗后覺(jué)得妙不可言,大為贊賞。從此,這道菜便流傳開(kāi)來(lái)。因其主料是蛇和貓,故被江孔殷命名為“龍虎斗”。官場(chǎng)中人,凡有在江府席上吃過(guò)者,都認(rèn)為是不可多得的佳肴。

龍虎斗

舊時(shí)廣州有一個(gè)老字號(hào)蛇菜館名曰“蛇王滿”。其首創(chuàng)店主叫吳滿,少年時(shí)以捕蛇為生,兼能治療蛇傷,人稱(chēng)“蛇王滿”。后來(lái),由于求醫(yī)者甚多,他便在1885年開(kāi)設(shè)了“蛇王滿”店鋪,既治蛇傷又賣(mài)蛇菜。當(dāng)時(shí)已經(jīng)有人感到貓肉鮮味不足,故將雞肉摻雜入“龍虎斗”共同烹調(diào),味道更佳,故又稱(chēng)“龍虎鳳”。“蛇王滿”餐館在此基礎(chǔ)上,再配上菊花,人們吃蛇肴時(shí)還能?chē)L到菊花清香,頓覺(jué)十分舒暢,“菊花龍虎鳳”由此成名。

龍虎風(fēng)

民國(guó)年間,“龍虎斗”儼然已經(jīng)成為粵菜的代表。1932年的《生活周刊》就曾發(fā)表了一篇題為《廣州的飲茶與吃蛇》的文章。其中寫(xiě)道:“廣州的酒家也很多,好一點(diǎn)的菜,要四十塊毫洋一桌,吃的東西無(wú)奇不有,最大的菜是龍虎斗,即貍貓與蛇,不過(guò)價(jià)錢(qián)很貴,而且非冬季沒(méi)有……”甚至在廣州解放之后,在五十年代初期主政廣州的朱光(廣西博白人)還常邀貴賓到“蛇王滿”吃蛇,并在《廣州好》中,熱情贊美了蛇饌——“廣州好,佳饌世傳聞,宰割烹調(diào)夸妙手,飛潛動(dòng)植味奇芬,龍虎會(huì)風(fēng)云”。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|