最近“二伏”天,俗話說“頭伏餃子二伏面,三伏烙餅攤雞蛋”,相信很多人都準(zhǔn)備來一碗炸醬面。據(jù)說古人過伏要吃熱湯面以發(fā)汗,而如今人們更喜歡吃涼面,真正實現(xiàn)體感降溫。古人過夏天,不僅是輕衣冷食有“涼”方,更是將文人雅趣融進了日常生活中,優(yōu)雅地對抗酷暑。

戶外降溫妙法:架涼棚賞荷花

盛夏到來時,倘若有個小園別業(yè),親近一下自然,自然清爽宜人。清朝皇帝的生活范圍基本被局限在紫禁城中,連御花園都小而袖珍,乾隆皇帝曾在養(yǎng)心殿作詩抱怨道“都城煙火多,紫禁圍紅墻。固皆足致炎,未若園居良”(《日下舊聞考》)。每到夏日,皇帝都會攜大臣到避暑山莊小住。在紀(jì)曉嵐眼里,這里“山容水意,皆出天然,樹色泉聲,都非塵境。陰晴朝暮,千態(tài)萬狀,雖一鳥一花,亦皆入畫。”清人柏葰則稱其為“左湖右島,嵐影泉聲”,可見其迷人。

明代文人李漁可謂是“生活達(dá)人”,在《閑情偶寄》也分享過自己的避暑方法——夏日炎熱,不妨種種荷花:“荷葉之清香,荷花之異馥,避暑而暑為之退,納涼而涼逐之生。”在葉的清香和花的芬芳下,避暑連暑熱似乎都自己消退了,納涼時涼意也追逐著荷花而生,也不知是花有意,還是人有情,總之兩相得宜,清爽自得。若沒有小園別業(yè),只要有了植物,在家中也可營造出自己的“避暑勝地”——那便是涼棚。道光皇帝《養(yǎng)正齋詩集》中曾詠過涼棚“凌高神結(jié)構(gòu),平敞蔽清虛。納爽延高下,當(dāng)炎任卷舒”。涼棚也為好友相聚提供了場地,據(jù)唐代《開元遺事》記載,當(dāng)時盛行“涼亭雅集”,長安城的富裕之家“每至暑伏中,各于林亭內(nèi)植畫柱,結(jié)錦為涼棚,設(shè)坐具,召名姝間坐,遞請為避暑會”。

西安夏天經(jīng)常逼近40攝氏度,同樣是夏日賞荷,素有佛學(xué)修養(yǎng)的王維又別有一番光景,正所謂“輕舸迎上客,悠悠湖上來。當(dāng)軒對尊酒,四面芙蓉開”(《臨湖亭》)。在他平靜的精神世界里,仿佛都看得到輕盈小舟劃過湖面時輕輕漾開的漣漪。好友對飲,荷花飄香,煩雜的事情都被這四面的荷花隔離開來。此外,荷花還能結(jié)出蓮子,蓮子清心安神、健脾理胃,順手做一碗冰糖蓮子粥、銀耳蓮子湯,又正解夏日的暑濕煩躁。明人高濂著有《養(yǎng)生八箋》,專講養(yǎng)生之道。里面提到:“七月七日采蓮花七分,八月八日采藕根八分,九月九日采蓮實九分。陰干搗細(xì),煉蜜為丸。服之令人不老。”

有時候,種種竹子也是不錯的選擇。柳宗元被貶謫到永州之后,心情煩悶,“常積憂恐,神志少矣”(《與楊京兆憑書》)。東邊的農(nóng)人鄰居告訴他不妨種點竹子,于是他欣然地“荷鍤”“墾鑿”引泉滋養(yǎng),看著這“蓊蔚有華姿”的竹子,“夜窗遂不掩,羽扇寧復(fù)持”的他終于感到一絲慰藉(《茅檐下始栽竹》)。陸游更是會享受初夏暑雨、竹窗晝眠之樂。新筍剛剛萌出,森然瑩然,靈府清然。晚年的他有了閑暇,“平生喜晝眠”的愛好也終于能如愿。“安枕了無夢,孰為蝶與莊”,在竹子的陪伴下,這世事煩憂仿佛都離他而去。午睡起身,他“徐起掬寒泉”,感受著寒泉中的菱香,“清嘯送落日,與世永相忘”(《竹窗晝眠》)。

文豪們的夏日食方:竹筒飯和“槐葉冷淘”

可口的食物自然也是夏日少不得的顏色。大文豪白居易曾作詩回憶“夏至筵”上的美食:“憶在蘇州日,常諳夏至筵。粽香筒竹嫩,炙脆子鵝鮮”(《和夢得夏至憶蘇州呈盧賓客》)。“夏至筵”是夏至?xí)r的大餐,嫩竹的清香沁入白飯中,微微發(fā)黏,又十分甜蜜,剛烤好的嫩鵝肉又香而不膩。

今天喜吃涼面,四川涼面、陜西米皮、麻醬涼面、麻辣涼面,應(yīng)有盡有。在清代,涼面也是人人喜愛的夏日食品。《帝京歲時紀(jì)勝》說“京師于是日家家俱食冷淘面,即俗說過面是也”,即是我們現(xiàn)在所說的涼面。古代最出名的冷面叫作“槐葉冷淘”,它是把槐葉磨成汁摻入面中,煮熟過水按照口味澆上鹵子而成。“青青高槐葉,采掇付中廚”,杜甫便記錄了品面的過程:夾起來,“碧鮮俱照箸”,青亮的綠色映襯著筷子,讓人食欲大增,只叫人“加餐愁欲無”(《槐葉冷淘》)。到了宋代,引領(lǐng)潮流的黃庭堅和蘇軾也都頗好槐葉冷淘。黃庭堅愛的是南京白面做的槐葉冷淘,澆的是襄邑的熟豬肉。美食家蘇軾更是直接貢獻(xiàn)出一種獨特的“坡仙法”,并將獨創(chuàng)菜品命名為“翠縷冷淘”。《事林廣記》詳細(xì)記錄了蘇東坡的私家菜譜:“槐蕊采新嫩者,研取自然汁,依常法搜面,倍加揉搦。然后薄捏縷切,以急火淪湯煮之。候熟,投冷水漉過,隨意合汁澆供,味既甘美,色亦青碧。”

吃夠了主食,不妨來點水果甜品。從周代起,我國就有藏冰、取冰、用冰的傳統(tǒng)了。唐代的冰是身份的象征,達(dá)官貴人才能“賜冰滿碗沉朱實”(劉禹錫《劉駙馬水亭避暑》),“碧碗敲冰分蔗漿”(唐彥謙《敘別》),喝兩口“冰寒郢水醪”(李德裕《述夢詩四十韻》),吃著冰鎮(zhèn)水果,喝著冰鎮(zhèn)甘蔗汁,品品冰鎮(zhèn)郢州黃酒,在水閣中納涼。

古人也早就發(fā)明出了牛奶冰淇淋。有一種稱為“酥”的冰凍奶制品,經(jīng)過滴酥或者點酥這樣一道類似現(xiàn)代打冰淇淋或者蛋糕裱花的工序,做成山的模樣,“吮其味則峰巒入口,玩其象則瓊瑤在顏。隨玉箸而必進,非固非絺。觸皓齒而便消,是津是潤”(王泠然《蘇合山賦》)。

唐代貯冰成本高昂,越到后代,冰就越便宜,好吃的也就越多。去北宋的汴京逛個夜市,一路上琳瑯滿目的各種小吃令人眼花繚亂,砂糖冰雪冷元子、水晶皂兒、砂糖綠豆、甘草冰雪涼水,南宋還有雪泡豆兒水、雪泡梅花酒、雪泡縮脾飲、漉梨漿、椰子酒、乳糖真雪,冰酪也更為普及,應(yīng)有盡有。清代四大冰食佳品則分別是酸梅湯、西瓜汁、杏仁豆腐、什錦果盤(《燕京歲時記》),這些吃食在今天依然盛行。

家中雅趣:巧做“活花屏”,讀書納涼觀景

戰(zhàn)勝夏天最大的法門是什么?或許是冷飲,或許是涼風(fēng),但境界最高的一定是自己的心。充實的生活、放空的心靈和生活的情趣能使一個人全無雜念,超越身體的寒暑困苦。

頗負(fù)盛名的《浮生六記·閑情記趣》里寫道,當(dāng)年沈復(fù)“與蕓寄屆錫山華氏,時華夫人以兩女從蕓識字。鄉(xiāng)居院曠,夏日逼人,勞教其家,作活花屏法甚妙。每屏一扇,用木梢二枝約長四五寸作矮條凳式,虛其中,橫四擋,寬一尺許,四角鑿圓眼,插竹編方眼,屏約高六七尺,用砂盆種扁豆置屏中,盤延屏上,兩人可移動。多編數(shù)屏,隨意遮攔,恍如綠陰滿窗,透風(fēng)蔽日,紆回曲折,隨時可更,故曰活花屏,有此一法,即一切藤本香草隨地可用。此真鄉(xiāng)居之良法也”。沈復(fù)與蕓娘將四五寸長的樹枝編成矮凳子的模樣,中空,在里面編上竹子,約六七尺高,底部再放上盆栽的植物,讓其順著竹子和木枝生長,可以隨意移動。屏風(fēng)古代家家都有,但“活花屏”僅此一家。勤于動手,善于發(fā)現(xiàn)生活情趣,日子就能過得優(yōu)雅舒暢,引人艷羨。

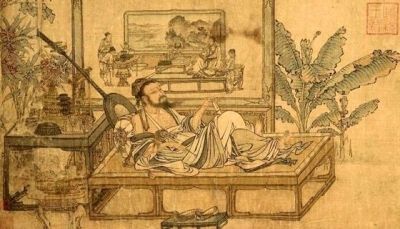

在家中避暑,讀書也是好選擇。葉夢得是南宋時人,他有本書就叫做《避暑錄話》。致仕離開官場后,他每日書酒自娛。“讀書避暑,固是佳話。況有佳釀,萬事皆休。”唐人戎昱有一首詩講納涼,納涼觀景的同時“小酒入詩篇”,一直坐到夜晚繁星之時,也是興到情到,自在瀟灑。讀書之余,尚可彈彈琴,南朝徐陵《逐涼》詩也曾提到,“提琴就竹筱,酌酒勸梧桐”。

當(dāng)然,最神妙的還是那些什么都不做,就能“心靜自然涼”的人了,這類人往往是禪修之人,或者具備極高的修養(yǎng)與品格,能夠“忽視”外在的困難,以精神來抵御酷暑。這也就是白居易在《苦熱題恒寂師禪室》中所謂的“人人避暑走如狂,獨有禪師不出房。可是禪房無熱到,但能心靜即身涼。”

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|