古代人絕對出乎你意料的時尚服飾,看看時髦的古人,原來潮流只是一個輪回。自第一根骨針華麗麗地登場后,人們對服裝的改造就有了從量到質的提高,服裝的形制和款式日漸豐富,再配之精巧的人工飾品,儼然就是一個非常接地氣的“古代東方巴黎秀”了。

然,秀之為形,人之為神,神若不存,形將焉置?來看看古代的10位服飾潮人:

1.黃帝:第一位服裝設計師

除了播百谷、草木,大力發展生產,建舟車、制音律、創醫學外,我們的“人文始祖”還“始制冠冕,垂衣裳”。當時,臣民還只是為遮羞而穿戴獸皮草葉,為了引導他們知廉恥與尊卑,黃帝想要設計一款既能遮羞,又可體現文明的衣服。

于是,他和胡曹、伯余兩位副手組成一支執行力極強的設計團隊,在共同奮戰三天三夜后,他們的成果——上衣下裳終于成功面世。這是一款由麻或布舒適材質構成、可以360°全方位無死角遮蔽身體的衣服,它奠定了中國古代最初的服裝款式。雖然春秋戰國時期引領了一次服裝變革,出現了中國最早的“連衣裙”——深衣,但歷朝各代基本都沿用上衣下裳的形式。

2.西施:長裙與高跟鞋女神

用天生麗質、傾國傾城等等贊美西施容貌的詞實在不勝枚舉,但正所謂“金無足赤,人無完人”,西施有一個鮮為人知的缺點,那就是腳大。在古人的審美觀里,女子腳大可是相當于無窮接近于丑啊!為了掩飾自己的缺點,西施做了一款長裙,這樣確實可以把腳妥妥地遮住,但也很容易踩住裙擺,行動起來并不十分方便。

為了使裙擺與地面形成既可遮腳又不至于踩裙的適宜高度差,她又設計了一種專門用來配這條裙子的木質高跟鞋,這種高跟鞋跟今天的木屐相似。本來就“沉魚”的她,再穿上飄飄的長裙于微風中搖曳生姿,末了還有叩叩作響的余音,且別說當時,即便是今日,倘有一位如此這般銷魂的女神走過,你會不會在人群中多看她一眼?

3.郭林宗:林宗巾品牌創始人

“幘在古代,常在冠下,或單用。二十成人,士冠,庶人巾。”冠,即帽子,象征著一定的身份地位;幘,即頭巾,上至百官下至百姓均可戴。究其成因,這很大程度上是統治階級用之區分階層等級以便管理,從百姓生活勞作的角度出發,幘比冠更為實用與便利。

據考證,戴頭巾的歷史可追溯到春秋戰國時期,當時,士兵或奴隸裹“蒼頭”;到了漢代,包頭巾的樣式有很多種,如有兩個小角的“絡頭”、蝴蝶型的、尖角型的等等。林宗巾之所以能夠在“巾山巾海”中突圍而出,跟名人效應脫不了關系。《后漢書》卷六十八〈郭符許列傳·郭太〉記有:“嘗于陳梁閑行遇雨,巾一角墊,時人乃故折巾一角,以為林宗巾。”

也就是說,東漢名人郭林宗外出恰巧遇上了雨,恰巧沒帶雨具,隨手拿頭巾折了個角來遮雨后又恰巧被人們看見,于是,沒有一點點防備,沒有一絲絲顧慮,你就這樣流行在古代的世界里。后來,“林宗巾”也用來喻指當世名士。

4.趙飛燕:留仙裙事件當事人

趙飛燕千嬌百媚,體態輕盈,行動處若弱柳扶風,舞動時如燕飛翩躚。當時在宮中有個“太液池”,池中有個瀛洲小島,漢成帝甚愛觀其舞姿,于是命人在小島上筑了一個40尺的舞臺,趙飛燕就在這個舞臺上獻歌旋舞了。

關于“留仙裙”的由來,漢伶玄的《趙飛燕外傳》記載,有一次,趙飛燕在高臺上表演《歸風送遠之曲》,馮無方在一旁吹笙伴奏,眾人正酣之際,忽然來了一陣大風,趙飛燕隨風而舞,卻似欲同風飄去。成帝越看越不對勁,馬上叫馮無方拉住趙飛燕,馮無方急忙上前,緊緊地抓住她的裙擺。待風停后,馮無方才松手,趙飛燕的云英紫裙此時已經起了許多褶皺。之后,這種折疊有褶皺的“留仙裙”就在宮中盛行了。

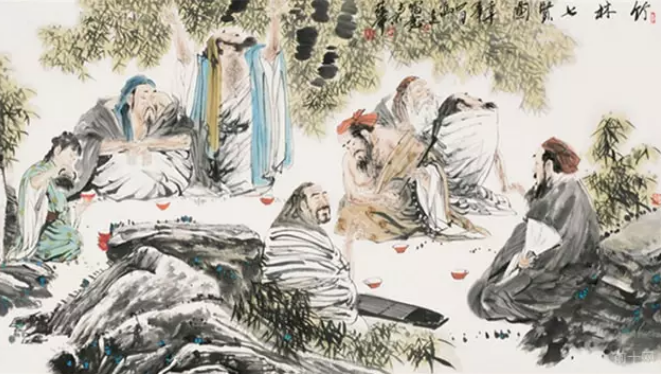

5.竹林七賢:寬衣博帶先鋒

魏晉南北朝時期服飾最大的特點是寬衣博帶。寬衣,即寬大的衣服;博帶,即寬大的衣帶。這種衣服給人一種隨性飄逸之感,也有人稱此為魏晉風度。魏晉時期,政治黑暗,戰爭頻繁,社會動蕩不安,民眾常常擔心人身安全,才華更是無從施展。

于是,許多人都崇尚老莊的那一套,把精神寄托在仙境中,追求及時行樂,這種思想在穿衣上的體現就是寬衣博帶。竹林七賢——嵇康、阮籍、山濤、向秀、劉伶、王戎及阮咸這七個老友經常聚在竹林里喝酒、縱歌,肆意酣暢,穿柔軟輕薄的衣服,腰系長帶,隨性不拘禮法。他們在當時算是文化名人,也就是相當于今天的明星了,看到自己的偶像這么穿,那一大票粉絲也就跟風力挺了。

寬衣博帶流行的成因除了以上這種說法,也有人分析其很可能與當時盛行的煉丹吃藥有關,這種藥是毒性很強的五石散。雖然在吃這種藥之后會紅光滿面,皮膚變嫩,能給人一種返老還童、延年益壽的錯覺,但這實際上就是在慢性自殺!那么問題來了:皮膚變得水嫩水嫩的,十分脆弱,也很容易磨破,緊身衣都不能穿了,怎么辦呢?答:穿寬衣。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|