150年前的明治維新和120年前的戊戌變法常被拿來對比:為何明治維新成功了,而戊戌變法卻失敗了?

這是個龐大而復(fù)雜的課題,很多人從各個角度提出過解釋。不過,是否可以說康有為、梁啟超等人對明治維新的誤解早已為戊戌變法的失敗埋下伏筆了呢?康梁等人認(rèn)識到日本的崛起源于明治維新,卻對明治維新的真正動因缺乏了解。那么,三十年后,在完全相異的主客觀條件下,他們在模仿明治維新變法時所遭遇的困境就可想而知了。

為驗(yàn)證這一觀點(diǎn),讓我們先讀梁啟超的一首詩《去國行》,看看他對明治維新的認(rèn)識。其次,分析梁的認(rèn)識中存在哪些誤區(qū)。再次,探討被梁譽(yù)為“維新之首功”的吉田松陰的思想、行動和影響。最后討論梁對明治維新的認(rèn)識為何會出現(xiàn)偏差。

《去國行》的誕生及內(nèi)容

1896年,大清國敗給了蕞爾小國的日本,賠償白銀兩萬萬兩,割讓臺灣、澎湖、遼東半島。一時間,輿論嘩然,士林震動。康有為、梁啟超等人組織公車上書,呼吁效法日本,變法圖強(qiáng)。

1898年6月11日,光緒帝頒布新政詔書,以明治維新為藍(lán)本的“戊戌變法”啟動。9月21日,慈禧軟禁光緒帝,搜捕維新黨人,變法宣告失敗。同日,梁逃入日本駐北京使館,數(shù)日后化妝出城,逃往天津,旋即乘日艦,流亡日本。關(guān)于當(dāng)時的心境,亡命途中所作《去國行》有云:

嗚呼!濟(jì)艱乏才兮,儒冠容容。

佞頭不斬兮,俠劍無功。

君恩友仇兩未報,死于賊手毋乃非英雄。

割慈忍淚出國門,掉頭不顧吾其東。

梁感嘆道,國難當(dāng)頭,儒生們庸碌無能,只知隨風(fēng)附和。光緒帝和維新志士勵精圖治,怎奈妖后、奸佞當(dāng)?shù)溃瑹o力回天。君友蒙難,自己逃出生天,忍痛舍棄故國,東渡日本求援。

東方古稱君子國,種族文教咸我同。

爾來封狼逐逐磨齒瞰西北,唇齒患難尤相通。

大陸山河若破碎,巢覆完卵難為功。

我來欲作秦廷七日哭,大邦猶幸非宋聾。

日本古稱君子國,與中國“同文同種”。從地緣上來講,兩國面臨沙俄這個共同敵人,唇亡齒寒,巢覆無完卵(可惜,他不知道李中堂兩年前簽了《中俄密約》)。梁決意效仿申包胥哭秦庭以紓國難,“大邦”日本一定會出手相助。

卻讀東史說東故,卅年前事將毋同。

城狐社鼠積威福,王室蠢蠢如贅癰。

浮云蔽日不可掃,坐令螻蟻食應(yīng)龍。

可憐志士死社稷,前仆后起形影從。

一夫敢射百決拾,水戶薩長之間流血成川紅。

爾來明治新政耀大地,駕歐凌美氣蔥蘢。

旁人聞歌豈聞哭,此乃百千志士頭顱血淚回蒼穹。

梁繼而慨然懷古:當(dāng)今的中國與三十年前的日本何其相似!幕府將軍竊取大權(quán),把持朝政,操縱天皇,作威作福。皇室受制于人,暗昧無知,形同附庸。唯薩摩、長州等藩志士,踐鋒刃、赴湯火,毅然倒幕。天下志士云集而響應(yīng),連戰(zhàn)連捷,終于改天換日。日本國力蒸蒸日上,幾凌駕于歐美。世人只知歌之樂之,卻不知此乃百千志士的頭顱換來。

吁嗟乎!

男兒三十無奇功,誓把區(qū)區(qū)七尺還天公。

不幸則為僧月照,幸則為南洲翁。

不然高山蒲生象山松蔭之間占一席,守此松筠涉嚴(yán)冬,坐待春回,終當(dāng)有東風(fēng)。

幕末志士的年齡多在30歲前后。有感于此,時年26歲的梁決意效仿他們,建功立業(yè)。梁的榜樣首先是僧人月照和志士西鄉(xiāng)隆盛。安政大獄時,月照和西鄉(xiāng)在幕府的追捕中走投無路,投水自殺。月照死,西鄉(xiāng)獲救。西鄉(xiāng)隱姓埋名,積蓄力量多年,后主導(dǎo)“薩長同盟”推翻幕府。如果做不成月照或西鄉(xiāng)這樣的行動家,那就做高山(彥九郎)、蒲生(君平)、(佐久間)象山、(吉田)松蔭(陰)這樣的思想家,著書立說,培養(yǎng)弟子,相機(jī)再起,卷土重來。梁是這樣寫的,也是這樣做的。只不過,他未料到自己一走就是14年。等他返回天津時,大清沒來得及“維新”就一命嗚呼了。

梁啟超對明治維新的認(rèn)識誤區(qū)

梁任公的詩文縱橫捭闔、氣勢磅礴,筆鋒常帶情感,極具鼓動性。《去國行》是出色的文學(xué)作品和澎湃的內(nèi)心告白。詩中對明治維新的描述極具時代特色,與其說它反映了史實(shí),不如說反映了梁對明治維新的想象和對未來中國的期許。這一傾向,在他抵日后寫給首相大隈重信的信中更清楚地表現(xiàn)出來。

梁在信中說,中國局勢與明治維新前夜的情形極為類似:光緒帝即天皇,慈禧太后即幕府將軍;滿族旗人即幕府官吏;保守派即“公武合體論者”,變法人士即“尊王討幕論者”。無論在日本還是在中國,“公武合體論”都不可能成功。不過,相較于日本,中國的維新事業(yè)更加困難,原因有三。(1)皇室與幕府有君臣之分,而慈禧與光緒卻有母子之名。(2)天皇在京都,將軍在江戶,兩無干涉,而光緒與慈禧同城而居,事事掣肘。(3)“薩(摩)長(州)土佐”諸藩坐擁兵權(quán),而“敝邦之長門(即長州)”的“湖南”卻在“政變數(shù)日……一切權(quán)柄悉歸守舊之徒,無不可用矣”。(《新黨某君上日本政府、會社論中國政變書》)。

慈禧與光緒

乍看之下,梁的這種比附似乎有些道理。不過如果仔細(xì)分析,就能發(fā)現(xiàn)其中充滿了先入為主的理解和似是而非的判斷。

首先,皇室與幕府本無君臣之分。梁的這種認(rèn)識或受到了“大政委任論”的影響。所謂“大政委任論”,是指將軍受天皇委任統(tǒng)治國家的理論。事實(shí)上,這只是德川后期某些神道學(xué)者和尊王論者的發(fā)明。

德川家的天下是家康公和手下的武士打下來的。將軍的霸權(quán)基于德川武士團(tuán)的強(qiáng)大兵力和雄厚經(jīng)濟(jì)實(shí)力。江戶時代,將軍直轄400萬石的領(lǐng)地(如加上旗本和親藩的領(lǐng)地,則高達(dá)1000萬石,約占全國三分之一)和“旗本八萬騎”的武士團(tuán)。而天皇無權(quán)無勢,不能將國家授予誰。恰恰相反,天皇在德川時代備受優(yōu)待,完全依仗將軍的援助。

其次,梁認(rèn)為將軍和天皇兩無相涉,但將軍是日本的最高統(tǒng)治者,天皇不可能獨(dú)立于將軍存在。德川政府成立后不久,即頒布《禁中并公家諸法度》嚴(yán)格限制天皇(禁中)和公卿貴族(公家)的活動。天皇僅負(fù)責(zé)祭祀、頒歷、改元和敘位任官等,其作用形同橡皮圖章。未經(jīng)幕府的允許,天皇無權(quán)頒發(fā)榮譽(yù)稱號,甚至無法贈予生父尊號(如1627年“紫衣事件”和1791年的“尊號事件”)。

不過,因?yàn)樘旎蕮碛泄爬系恼魏妥诮虣?quán)威,德川中后期,幕府將“尊皇”與“敬幕”聯(lián)系起來,以加強(qiáng)己方的權(quán)威。“敬幕”就是“尊皇”,“尊皇”就要“敬幕”。國學(xué)和神道研究隨之興盛。在對外危機(jī)嚴(yán)重的德川后期,天皇開始被塑造為日本民族主義的核心。越來越多的知識人開始相信“大政委任論”。明治維新前夕,幕府也開始利用這一理論,以圖重建權(quán)威。只不過他們主導(dǎo)的“大政奉還”弄巧成拙,反而加速了政權(quán)的瓦解。

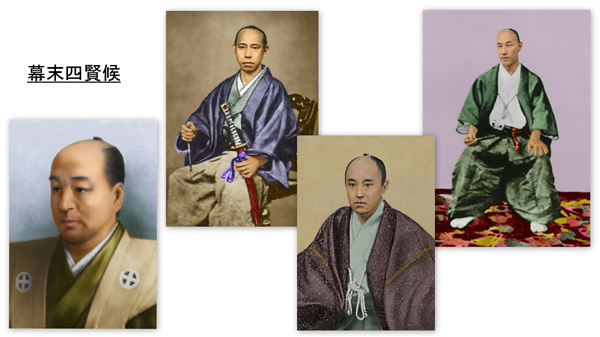

第三,梁認(rèn)為在“倒幕”運(yùn)動中志士扮演了關(guān)鍵角色,但就整個幕末政治變革來講,發(fā)揮著決定性作用的卻是“大大名”(擁有10萬石以上領(lǐng)地的大名)。水戶藩主德川齊昭(末代將軍德川慶喜的生父)、薩摩藩主島津齊彬、越前藩主松平春岳、土佐藩主山內(nèi)容堂和宇和島藩主伊達(dá)宗城(這四人后來被稱為“幕末四賢侯”)等“大大名”雖然擁有雄厚的實(shí)力和高貴的門第,對國家事務(wù)卻無發(fā)言權(quán)。他們因此對幕政不滿,力主改革。

幕末四賢侯(左起依次為島津齊彬、松平春岳、山內(nèi)容堂、伊達(dá)宗城)

“大大名”主張通過“公武合體”克服內(nèi)外困境。所謂“公武合體”,是指將軍(武)放棄獨(dú)裁,與地方大名(武)以及京都朝廷(公)聯(lián)合起來,重組國家政權(quán)。至明治維新前夕,“公武合體論”一直是幕末政治變革的主要方向,就連孝明天皇(明治天皇之父,1846-1867年在位)也贊同這種觀點(diǎn),而反對“尊王討幕”。正因如此,孝明天皇招致討幕派公卿和“尊王”志士的不滿。他在35歲壯年突然去世時,也就產(chǎn)生了天皇遭倒幕派毒殺的傳言。不過,幕府在內(nèi)亂和外壓之下一再錯失良機(jī),“公武合體論”的重鎮(zhèn)薩摩藩1867年轉(zhuǎn)向“倒幕”。次年,倒幕派發(fā)動政變,控制天皇(奪玉),宣布廢除幕府。戊辰戰(zhàn)爭爆發(fā)。薩長聯(lián)軍以少勝多,擊敗幕府軍。德川政府倒臺,明治政府成立。

《去國行》在梁抵達(dá)東京10天后,刊登在國粹主義雜志《日本》上。在此前后,梁還給伊藤博文寫了信,請求他救助光緒帝和維新志士。梁相信,誘之以利(聯(lián)中抗俄),動之以情(同洲同文同種),曉之以理(尊王維新)足可以打動日本朝野,并喚起他們對中國維新大業(yè)的共鳴和熱情。然而,事與愿違,日本政府不但未出手相助,反而在清政府的抗議下下了逐客令。日本輿論也批評康梁的主張“急激”、“不切實(shí)際”,導(dǎo)致了變法的失敗。

對此,梁曾致信品川彌二郎,以吉田松陰為例對此種觀點(diǎn)進(jìn)行反駁。品川出身長州,曾受教于松陰,維新后因功被授予子爵。梁在信中說,松陰先生講過,“觀望持重,今正義人比比皆然,是為最大下策,何如輕快直率,打破局面,然后徐占地布石之愈乎?又曰:天下之不見血久矣,一見血丹赤噴出,然后事可為也。”梁贊同松陰提出的“輕快直率,打破局面”的變革方略,認(rèn)為在“數(shù)千年之疲軟澆薄”的中國,“非用雷霆萬鈞之力,不能打破局面”。信末更附上一筆,“啟超因景仰松陰、東行(高杉晉作,號東行)兩先生,今更名吉田晉。”這就是梁日本化名的由來。(《民國梁任公先生啟超年譜》,第一冊,第312頁)。

梁推崇吉田松陰的原因有以下幾點(diǎn)。

第一,梁認(rèn)為松陰乃是日本維新之首功。這是因?yàn)椋凹镏T先輩造其因而明治諸元勛收其果。無因則無果,故吉田輩當(dāng)為功首也……傾幕府,成維新,長門藩士最有力焉。皆松陰之門人也。”(《自由書?成敗》)。也就是說,長州藩志士主導(dǎo)了明治維新,而他們多是松陰的門生。松陰雖然被幕府處死,但他的思想被門生繼承,并成為倒幕運(yùn)動及明治維新的精神動力。“日本維新之業(yè),其原因固多端,而推本其原動力,必歸諸他。松陰可謂新日本之創(chuàng)造者矣”(《松陰文鈔》)。

第二,松陰的“尊王攘夷論”深深地吸引著梁。松陰呼吁申張“君臣大義”,尊崇天皇,建立“一國一人、一君萬民”的國家體制,抵抗外夷,捍衛(wèi)獨(dú)立。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),需要“討滅”屈服“外夷”的幕府。這些內(nèi)容與梁的主張一拍即合。當(dāng)時的梁盼望“圣主”光緒帝復(fù)位,主持維新大業(yè),以救亡圖存。

第三,松陰矢志不渝的革命精神也感染著梁。松陰是敏銳、大膽、熱烈的思想家,也是真摯、瘋狂而奇異的行動派。他認(rèn)為,思慮過甚會畏手畏腳,只有依靠“知其不可為而為之”的“狂愚精神”才能打破窠臼,開辟出路。這種“急風(fēng)驟雨”般的人格特質(zhì)將一大批青年人吸引到他身旁,最終又與他們中的大半絕了交。安政大獄時,孤憤的松陰選擇為理念和道路殉死。幕府根本沒懷疑到他,他卻主動坦白意圖暗殺老中,在京都舉行暴動,聯(lián)絡(luò)皇室敦促長州藩倒幕等計劃。三個月后,松陰被處死,終年三十歲。

松陰是炸彈般的人物。他對幕府發(fā)動的“自殺性”攻擊,激發(fā)了長州藩的志士們,所謂“一夫敢射百決拾”也。以松陰之死為契機(jī),他的朋友木戶孝允,門生高杉晉作、久坂玄瑞、伊藤博文等投身到“尊王攘夷”運(yùn)動中,最終推翻了幕府。那么,如果松陰真是“新日本之創(chuàng)造者”的話,他的“尊王攘夷”構(gòu)想在維新后得以實(shí)現(xiàn)了嗎?

150年前的3月14日,15歲的睦仁發(fā)表《五條御誓文》。半年后,改元“明治”,睦仁即為明治天皇。當(dāng)年投身“尊王攘夷”運(yùn)動的志士們成了維新元勛。既然最大的障礙已經(jīng)掃除,他們要將“尊王攘夷”付諸實(shí)踐了嗎?答案是否定的。

明治政府并未真正“尊王”。維新元勛們把持著政權(quán),明治天皇一直未能“親政”。基于“萬機(jī)決于公論”的原則,日本頒布了憲法,開設(shè)國會。在“天皇主權(quán)”的名義下,確立了立憲君主制和民選議會制。松陰“一國一人,一君萬民”的構(gòu)想從未得到實(shí)現(xiàn)(只有二戰(zhàn)時的日本,才接近于這一構(gòu)想)。

“攘夷”更被拋諸腦后。明治政府不僅繼承了幕府與列強(qiáng)簽訂的不平等條約,而且實(shí)行了更為徹底的“開國”政策。日本全面向“夷狄”學(xué)習(xí),引進(jìn)技術(shù),興辦教育,開放輿論,啟發(fā)民智,推行信教自由。

“尊王攘夷”僅是為扳倒幕府提出的口號。目標(biāo)實(shí)現(xiàn)后,口號也就隨之消失了。

維新認(rèn)識為何出現(xiàn)偏差?

梁是個出色的報人,雖然喜歡夸大其辭,但并非是“古為今用、洋為中用”的蹩腳史學(xué)家。他對明治維新的理解,一方面來自他的主觀“移情”,另一方面則源于明治政府炮制的“薩長史觀”。

薩摩和長州作為明治維新的最大贏家,幾乎壟斷了政軍兩界所有的高級官職,形成“藩閥”。喬治?奧威爾有句話講得對:誰控制過去,誰就控制將來;誰控制現(xiàn)在,誰就控制過去。“藩閥”控制著明治政府,也就控制了明治維新的解釋權(quán)。在他們自吹自擂的故事里,薩長是開明的、正義的,幕府是守舊的,反動的。薩長是“尊王”的、“攘夷”的,幕府則是弄權(quán)營私,賣國通敵的。薩長的志士們胸懷天下,見識卓越。幕臣們則抱殘守缺,鼠目寸光。其實(shí),幕府不見得守舊,薩長也不見得“尊王”。不過,當(dāng)時的梁無法認(rèn)識這一點(diǎn)。

梁對明治維新的認(rèn)識存在種種偏差。但在最關(guān)鍵一點(diǎn)上,他卻是對的:薩摩、長州、土佐諸藩擁有兵權(quán),而中國各省的督撫實(shí)為中央之家丁,劉坤一、張之洞、李鴻章等地方實(shí)力派人物公然反抗朝廷,還要等到兩年后的“東南互保”之時。

明清中國以皇帝獨(dú)裁、中央集權(quán)、郡縣制度和文官政治為特征。德川日本則以將軍集權(quán)、大名分權(quán)、封建割據(jù)和兵農(nóng)分離為特征。德川政權(quán)建立在將軍對大名的相對優(yōu)勢之上。盡管幕末志士主導(dǎo)的串聯(lián),說服,少數(shù)人之間的談判,論爭與秘密結(jié)盟,對對手的威脅,暗殺,和小規(guī)模的沖突此起彼伏,但只有擁有制衡將軍力量的“大大名”決定改變時,才能打破局面。坂本龍馬說過,“較之我一人引五、七百人為天下而行動,莫如搬請二十四萬石之大名(指土佐藩主),使其為天下國家而行動更佳”。龍馬將土佐藩作為后盾,土佐藩則將其視為棋子。

政治是由人數(shù)的多寡決定的,歷史也是如此。數(shù)百人不足以改變歷史進(jìn)程,只有當(dāng)數(shù)以百萬的力量參與進(jìn)來時,才能推動時代的車輪。明治維新發(fā)生十年前,幕府和“大大名”之間圍繞“攘夷”和“十四代將軍候選人”問題爆發(fā)的一系列政爭,標(biāo)志了德川政體開始瓦解。

明治一代人以特定主客觀條件,歷經(jīng)種種挫折和演變,終于粗具近代國家的規(guī)模。康梁等人則一廂情愿地認(rèn)為,中日兩國文化與社會相似,依仗皇帝的支持,比著葫蘆畫瓢,一經(jīng)變法必可使中國脫胎換骨。但是,因不具備明治維新的歷史基礎(chǔ),戊戌變法的失敗也就在情理之中了。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|