一位西漢宮廷女子,眉眼細長,臉型圓潤,頭上佩戴巾幗,身穿曲裾深衣,跣足而坐。

她為燈而生,兩手持握燈盞,向前投放光亮,想象著她的溫度,如同感知久遠的溫暖。

看見這盞燈,仿佛能夠看見被它照亮的時代。

長信宮燈

長信宮燈高48厘米,宮女高44.5厘米,重15.85千克。現(xiàn)藏河北省博物館。

宮燈的整體造型是一個跪坐著的宮女雙手執(zhí)燈。整件燈由分鑄的頭部、身軀、右臂、燈座、燈盤、燈罩六部分組成。

長信宮燈通體鎏金,燦爛而華麗。銅器上的鎏金工藝在戰(zhàn)國時期已出現(xiàn)。銅器經(jīng)過鎏金處理后,表面金碧輝煌,而且經(jīng)過鎏金后對于銅器的保護也起著很重要作用。

兩千多年歲月的滄桑使燈身銹跡斑駁,但仍華光四射,凸顯漢代鎏金工藝的高超水平。

其采取分別鑄造,然后合成一整體的方法。考古學(xué)和冶金史的研究專家一致公認,此燈設(shè)計之精巧,制作工藝水平之高,在漢代宮燈中首屈一指。

“中華第一燈”

長信宮燈造型優(yōu)美,宮女的坐姿身材挺拔,膝蓋并緊,臀部坐在腳跟上,腳背貼地,目視前方,這種“危坐”的坐姿,展現(xiàn)了漢代端莊、肅穆、謙恭的禮儀風(fēng)范。

宮女穿的服裝,緊窄合體,長可拖地,下擺像喇叭狀,走路時不露腳。衣袖寬大,袖口鑲邊。衣領(lǐng)部分的交領(lǐng)很有特色,領(lǐng)口很低,露出里面的衣服。

這種女子的服飾在漢代之后的兩千多年間,盡管衣服長短寬窄時有變化,但基本形制始終保持著漢代服飾最初的樣式,影響深遠。

長信宮燈一改以往青銅器皿的神秘厚重,整個造型及裝飾風(fēng)格都顯得舒展自如、輕巧華麗,是一件既實用、又美觀的燈具珍品,堪稱“中華第一燈”。

兩千年前的環(huán)保理念

長信宮燈,跪地宮女左手執(zhí)燈盤,燈盤可轉(zhuǎn)動,燈罩由兩塊弧形平板組成,其中一片還可以左右推動,便于調(diào)節(jié)燈的亮度和照射方向。宮女右臂高高舉起,垂下的袖管成為燈罩。

最為驚艷的設(shè)計就是它蘊含了環(huán)保理念。

由于古代青銅燈多是用動物油脂為燃料。當燈火點燃時,雖然帶來了光明,隨之而來的還有燃燒后殘留的炭粒和灰燼,它們形成的煙塵,彌漫在室內(nèi)的每個角落,散發(fā)出刺鼻的氣味。

長信宮燈在使用時,嗆鼻的煙塵能夠隨著熱空氣的推動徐徐上升,沿宮女的袖管不斷進入中空的燈體內(nèi),之后由于失去熱氣流的推動作用,煙塵逐漸冷卻在燈體內(nèi)部形成煙灰,避免了室內(nèi)空氣污染。

它的出土

1968年,解放軍在河北省滿城縣陵山進行國防施工時,意外炸開了一座墓葬,經(jīng)上報中央批準,周恩來總理親自批示,由時任中科院院長郭沫若先生負責(zé)發(fā)掘工作。

隨后,由中國科學(xué)院考古研究所、河北省文物工作隊、當?shù)伛v軍共同組成的考古工作隊對這座大墓進行了秘密發(fā)掘。

根據(jù)陸續(xù)出土的金縷玉衣、車馬儀仗、刻銘銅器等,結(jié)合史書記載,現(xiàn)場考古專家經(jīng)過研究,斷定墓主人是西漢時期的中山國第一代王—靖王劉勝。

不過,長信宮燈并不是在劉勝墓中出土的。

考古人員發(fā)掘劉勝墓時發(fā)現(xiàn)北面一帶地貌奇特,似乎經(jīng)過人工修整,這些現(xiàn)象與劉勝墓外觀相似,推測此處可能還有一座墓葬,很有可能是劉勝的妻子。

很快,滿城陵山第二座墓的發(fā)掘工作開始,在這座墓的后室內(nèi)發(fā)現(xiàn)了蜚聲中外的長信宮燈。

更為難得的是發(fā)現(xiàn)了證明墓主人身份的一枚銅印,印文一面為“竇綰”,另一面為“竇君須”。考古人員總結(jié)發(fā)掘情況后,研究斷定這座墓是中山靖王劉勝之妻竇綰墓。

劉勝夫婦兩墓歷經(jīng)兩千多年保存基本完好,考古發(fā)掘出土文物一萬多件,被譽為“中國20世紀100項考古重大發(fā)現(xiàn)”之一。

它的主人

由于竇綰墓主室頂部為兩坡式構(gòu)造,并不十分牢固,主室的東半部頂發(fā)生過坍塌。

原本放置在幾案上的長信宮燈被震落在地上摔散,侍女頭部、燈盤、燈罩等零部件散落一地,后經(jīng)專家們的修復(fù)才得以回復(fù)原本的容貌。

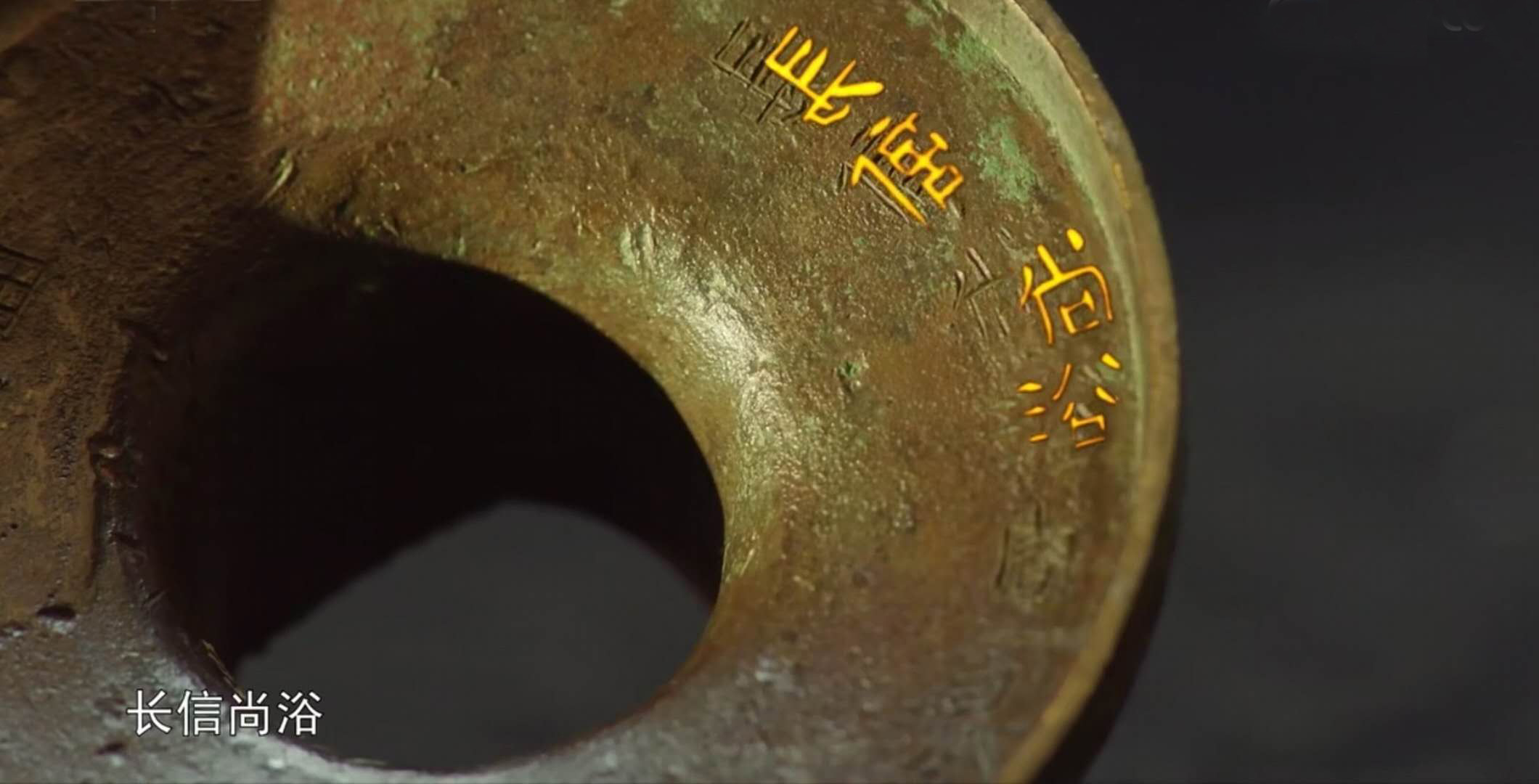

長信宮燈上刻有九處銘文,共計65個字。長信宮燈上部燈座底部周邊刻有“長信尚浴,容一升少半升,重六斤,百八十九,今內(nèi)者臥”的銘文。

“長信”表明長信宮燈曾寄居于竇太后的長信宮中,“尚浴”則指其作為洗浴用具。

仔細觀察,其字跡稍嫌潦草,可能是后來才刻上去的,故“長信尚浴”似乎并不是此燈的最初所有者,最初的所有者應(yīng)當是先刻上去的,且字跡比較工整。

此外,燈體上6處“陽信家”字樣的銘文說明宮燈原本是屬于陽信夷侯的劉揭之家。銘文內(nèi)容顯示應(yīng)是竇太后贈予本族裔親竇綰之物。

第一種看法是,這件燈具最初的主人是陽信夷侯劉揭,后來劉揭兒子劉中意因參與“七國之亂”被廢黜,此燈被沒收,歸“長信宮”所有。

長信宮是竇太后居住的宮殿,竇太后是中山王劉勝的祖母,據(jù)推測跟竇綰有親緣關(guān)系,將此燈送給了竇綰。

第二種看法是:這件燈具最初主人也可能是陽信長公主。陜西茂陵出土了十幾件刻有“陽信家”銘文的精美文物,銘文字體與長信宮燈上的刻銘十分相像。

有專家認為陽信長公主與漢武帝劉徹同為景帝王皇后所生,是漢武帝的親姐姐,只有她擁有財力和物力來鑄造包括長信宮燈在內(nèi)的這批銅器。推測陽信長公主將此燈獻給了竇太后,竇太后又轉(zhuǎn)贈給了竇綰。

長信宮燈,因其設(shè)計之精巧,工藝水平之高,成為蜚聲海內(nèi)外的國寶文物。

塵封的歷史猶如漫漫永夜,時間似光,生命如燭,長信宮燈,帶來了靈動的光亮,成為青銅器史一閃而逝的華光。一件寶器,一位佳人,從此執(zhí)手,互為你我。

下期預(yù)告:素紗禪衣 湖南省博物館

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|