文物也來“撒狗糧了”,大愛無言,在西漢奔放張揚的年代,一份美好的寄托和相思被隱秘雕刻,生動展現出兩千多年前的離合悲歡。

本期的主角是南京博物院的“長毋相忘”銘合符銀帶鉤。

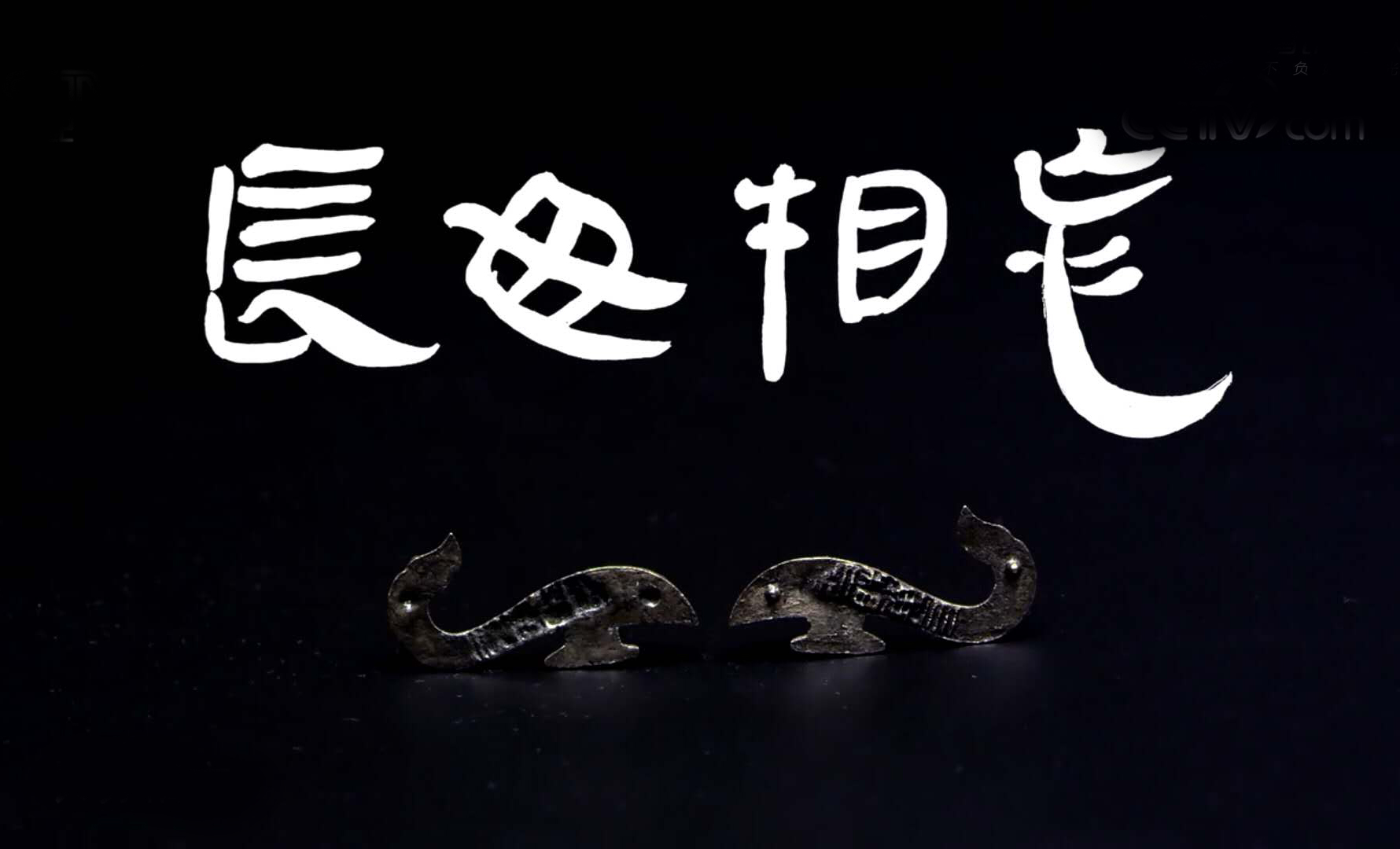

“長毋相忘”銀帶鉤

“長毋相忘”銀帶鉤,器長3.7cm、高1.8cm,鉤體為龍首形,鉤身錯金,圖案為流暢的圓渦形云氣紋。

普通帶鉤都是整體結構,中間分不開,而這個帶鉤整器能夠沿著中線左右可以分開,分成大小相同的兩半,也可以利用內側鉚釘扣緊,合成一鉤。

榫卯扣合,銀帶鉤的內側刻著銘文,凸面陽文、凹面陰文,銘文是一句兩千年前的定情誓言“長毋相忘”,字體為小篆。

鉤鈕底部使用不同金屬鑄造出三個同心圓,寓意“永結同心”。

這只小巧精致的銀帶鉤表面繪著鎏金的云紋,曾系于一位美麗女性的腰間,用來束緊腰帶。

它的主人

2009年至2011年,南京博物院對江蘇盱眙大云山漢墓進行搶救性挖掘,陵園內共發現3座主墓、11座陪葬墓、2座車馬陪葬坑、2座兵器陪葬坑,出土漆器、銅器、金銀器、玉器等各類精美文物1萬余件。

結合文獻和出土資料證實,陵園一號墓墓主人為西漢第一代江都王劉非。因意義重大,大云山江都王陵成功入選2011年全國十大考古發現。

《漢書》中對劉非的記載只有寥寥數行:

江都易王非以孝景前兩年立為汝南王,吳楚反時,非年十五,有材氣(古時指代力氣雄武),上書自請撃吳。景帝賜非將軍印,撃吳。吳已破,徙王江都,治故吳國,以軍功賜天子旗。元光中,匈奴大入漢邊,非上書愿撃匈奴,上不許。非好氣力,治宮館,招四方豪杰,驕奢甚。二十七年薨,子建嗣。

劉非是漢景帝的第五個兒子,也是漢武帝的同父異母兄弟,其人驍勇善戰,被封王至江都,管理以前的吳國(包括江蘇、安徽的淮河南部、浙江紹興、江西一帶),并因戰功獲得天子賜予的旌旗。

而“長毋相忘”銀帶鉤,出土于江都王陵12號陪葬墓。墓主人是劉非的一個妃子--淳于嬰兒。據墓中出土的銘文器物考證,墓主淳于氏僅為江都王第三等級的妃嬪。

英雄蓋世,也不乏刻骨柔情,這枚銀帶鉤是劉非送給自己的嬪妃淳于嬰兒的定情信物,可見江都王對墓主人的寵愛。

長毋相忘

大多數漢朝人,是不習慣含蓄的。比如寄相思,他們會在銅鏡上寫:“見日之光,天下大陽,服者圣王,千秋萬歲,長毋相忘。”

陜西淳化縣黃花山(古稱甘泉山)上的甘泉宮遺址出土的一片瓦當上,也有篆書陽文作“長毋相忘”四字。

漢代文字瓦當的表達方式是直接的,如“長樂未央”、“長生無極”、“永受嘉福”、“長生未央”、“與天無極”。

動人的情話,隱在鉤身之間,不同于當時純粹直接的表達方式,深宮里的愛情誓言,被這帶鉤普通的外表完美隱藏。

并不想昭告天下,是只屬于一對眷侶的情真意切,也是后宮妃子非常真實的心情:不求萬人之上的國王獨寵一人,只求兩人之間的私語常系腰間。

“長毋相忘”是雙向的誓盟,永遠也不要互相忘記,多么深情的表白。

古代漢語精簡優雅而又晦澀的用詞,深情必定是寡言的,四個字道盡了一生百轉千回的情思,傳遞了一個鐵血諸侯的柔情。

這偉大的盛世,同時包容著隱秘和張揚。用文物來講故事,讓千年之前的歷史,以溫情而全新的方式,走入現代生活。

如日之光,長毋相忘,守護文化根脈,向明天繼續前行。

下期預告:錯金銀云紋青銅犀尊 中國國家博物館

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|