回隆鎮,又稱“回龍鎮”,位于河北、河南兩省交界處,是明代衛河漕運重要的備選兌運地。明代以來,圍繞著回隆鎮歸屬問題,兩省四縣有著各自不同的表述,而歷代學者的判定也莫衷一是。

被競相爭奪的回隆鎮

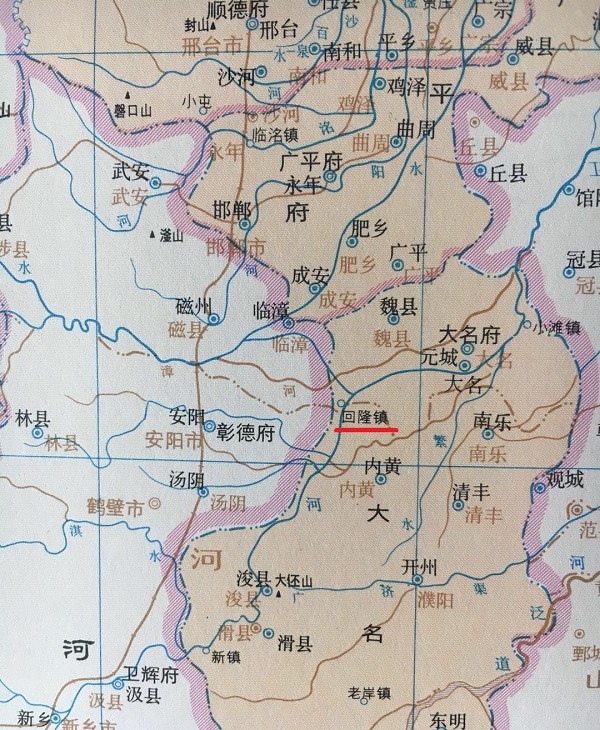

翻開《中國歷史地圖集》第七冊《元·明時期》萬歷十年(1582年)的京師(北直隸)地圖,發現回隆鎮被標記在北直隸一側。具體屬于哪個縣因歷史地圖集并未畫出縣界不得而知。然而,回溯明清歷史,回隆鎮的所屬問題并不簡單。

《中國歷史地圖集》第七冊《元·明時期》京師(北直隸)圖局部

查閱明清兩代所涉及的相關縣份的方志記載,我們發現在北直隸所轄政區中,正德《大名府志》,嘉靖《廣平府志》、《內黃縣志》以及同治《元城縣志》中均有關于回隆鎮的記載。

如正德《大名府志》卷一:“魏縣……回隆廟鎮,臨衛濱,通四邑”,“內黃縣……回隆鎮”;卷二:“魏縣……回隆廟渡,縣西南六十里”;卷五:“內黃縣……回隆廟巡檢司在縣西北五十里。”嘉靖《廣平府志》卷三:“漳河……今從魏縣回隆鎮入衛河,不入本府境內。”嘉靖《內黃縣志》卷一:“鄉鎮……回隆鎮,在縣西北五十里”;卷二:“武備……回隆巡檢司,弓兵五十名。”在同治《元城縣志》里《漳河源流考》一文中,也認為回隆鎮直到明代隆慶時仍屬于魏縣,“及隆慶己巳決臨漳由成安達肥鄉,直繞城下,數年而復南徒,或從魏之回隆,經元城以達館陶。”

上述記載均認為明代回隆鎮在魏縣或內黃縣境內,同時,也傳遞給我們一個重要的信息,那便是內黃縣因鎮而專門置有巡檢司。不僅如此,在清初顧祖禹所編纂的《讀史方輿紀要》中也將回隆鎮分別列在內黃縣與魏縣之下,在兩縣之中各有表述。可見,在顧氏看來,回隆鎮在明代與河南省無涉,必在北直隸,只不過是內黃縣與魏縣共同管轄罷了。

但事情并沒有如此簡單。在明代河南地方志中,回隆鎮也曾多次出現。如正德《臨漳縣志》卷五記載,“妙福寺,在縣東南五十里,有回隆鎮。”但在其后編纂的嘉靖《彰德府志》中,則認為其屬于安陽縣管轄,“安陽縣……回隆水驛,在縣東九十里,永樂十六年建”。另外,活躍于正德、嘉靖年間的安陽縣士紳崔銑(1478-1541)也在其所著《洹詞》書中,堅持認為回隆鎮所屬當為安陽縣。差相同時,在河南擔任過巡撫,曾經主治河南河道的吳山,也同樣認為回隆鎮當屬安陽縣,崔銑并對此表示支持。

中國擁有悠久的地圖繪制傳統,加之古代修史中的左圖右史習慣,使得方志地圖在中國地圖史中占據重要的地位。這不僅體現在明清以降方志地圖數量上的劇增,也表現在其對于區域地物與地理感知的充分表達。明清方志中所保存下來的地圖數量驚人,且描繪手法各異,山水畫式的寫意手法與計里畫方的手法并存,縣衙、府衙的官署圖與縣境、府境的區域全圖皆備。

《西湖圖》和《歷城縣志》地圖

然而,無論形式如何,其中每一幅地圖背后均暗含著制圖者對地理空間的認知與主觀情感的傾向。唐曉峰先生在一篇名為《“如何用地圖扯謊”》的文章中,以清末學者俞樾所編《上海縣志》中的地圖為例,認為縣志中的上海地圖只繪出中華景觀,全無外夷洋場之蹤跡,反映了俞氏在編繪過程中的情感傾向與地理感知。而回隆鎮的所屬問題,在明清方志地圖中也同樣存在迥異的表達。那么,當我們在方志地圖里尋找回隆鎮時,會看到什么呢?

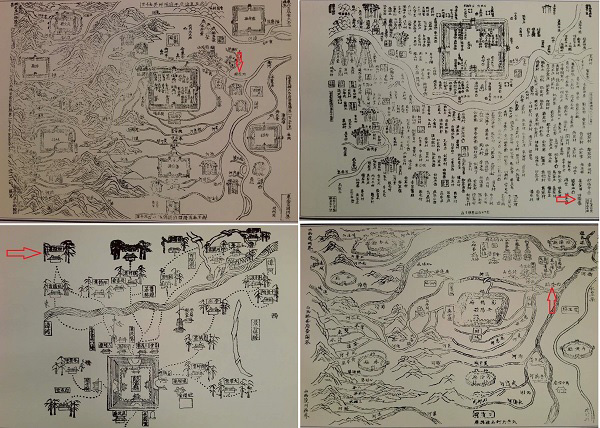

左上正德《大名府志》內黃縣圖;右上嘉靖《內黃縣志》圖;左下正德《臨漳縣志》圖;右下順治《河南通志》彰德府圖

觀察上述圖組,會發現回隆鎮分別出現在大名府內黃縣與彰德府臨漳縣境內。同一地點分處各地,均被當時各地方志編纂者認為歸己所屬,是一件有趣且值得探討的話題。明清方志中這種分認“主權”的行為,背后隱藏著什么不為人知的背景呢?

地圖背后的利益博弈

對于地圖史的研究,無論是地圖流傳演變還是圖內細節分析,我們均需尋求地圖產生的時空坐標。當我們明晰繪制地圖時的社會經濟背景,才能夠更深入地理解地圖繪制背后的地物抉擇乃至“扯謊”緣由。由此思路,我們會發現地圖產生的過程與最終呈現的結果往往是具體利益爭奪與博弈的產物。

那么,兩省四縣對于回隆鎮的表達,又反映出什么樣的地方利益博弈呢?這還要從明代漕運兌運地點之爭說起。

明代河南的漕糧由明代十三個漕總之一的遮洋總負責運輸到京師、天津以及薊州鎮。而兌運的地點屬于北直隸大名府所轄的衛河河濱小灘鎮。如此安排出現了一系列的問題,即河南漕糧兌運地卻在北直隸,漕糧上繳還需陸運,造成運輸成本的增加。因此之故,河南在明代成化之后一直希望改變兌運地點,以屬于河南的回隆鎮來代替小灘鎮。而契機來自于頻繁決口的漳河。正德初年,因漳河決口導致小灘鎮處河道淤塞不行,于是朝廷暫時將兌運地點下移到臨清,但之后不久又恢復到小灘鎮。正德十五年,漳河又決口影響運河,河南當地官員企圖抓住這次機會。嘉靖元年,河南撫按奏請改兌運地點移至回隆驛,卻被否決。直到嘉靖九年,河南參政田登上疏言說小灘鎮兌運漕糧的六害,同時,河南布政使陶諧,按察使林大輅,都御史徐讃等也共同上疏請求改回隆鎮為兌運地點。功夫不負有心人,次年分守參政周忠撤銷了小灘鎮的署衙,開始在回隆鎮改建。但是,河南漕糧改兌回隆并不長久,嘉靖十一年十月,“詔遮洋、山東二總兌運河南糧米于小灘鎮交兌,著為令”(《明世宗實錄》卷一百四十三嘉靖十一年十月辛巳條)。此后,雖有河南巡撫等官員不斷上疏請求改回隆鎮,但均未實現。

在河南漕糧兌運地的爭奪戰中,回隆鎮一直是河南官員認為的理想地點。其中緣由不僅在于免除陸運之苦,更在于河南當地歷來將回隆鎮視為己有。如兌運地點改至回隆,因上繳漕糧等事所帶來的侵漁收入亦可分派入所屬州縣之中。如此我們便可以理解,回隆鎮對于兩省四縣的意義,而此爭奪反映在當地方志地圖的繪制之中,就是再自然不過的事情了。

日趨明朗的歸屬問題

世殊時異,到了清代,關于回隆鎮的所屬問題逐漸變得清晰起來。雍正三年,將原本屬于北直隸的內黃、浚縣等縣分別劃入河南省彰德府和衛輝府。乾隆二十三年,又將魏縣裁撤,分別并入大名、元城二縣。至此,原本參與爭奪回隆鎮的北直隸兩縣,一個被劃入河南彰德府,一個被拆分不復存在,使得剩余三縣均歸屬于河南。爭論的雙方從兩省演變成彰德府的“內戰”,從此爭奪的氣氛趨于緩和乃至消散。而在彰德府內部,回隆鎮究竟屬于何縣,在乾隆中期以后也日趨明朗。如乾隆年間,就河南漕糧一事,乾隆帝的表述如下:“朕聞河南彰德一府七縣共漕米三萬余石,而臨漳縣辦米三分之一。他邑每畝征米四五合或七八合不等,獨臨漳每畝征米一升三合有奇。從前兌糧水次在臨漳境內回隆鎮,是以額征本色獨多,今水次移在湯陰縣五陵鎮,臨漳運米必越安陽、湯陰地方始到五陵……”

此后,回隆鎮歸屬臨漳縣的說法成為主流,在清代方志中有頗多記載。如雍正《臨漳縣志》、光緒《臨漳縣志》以及乾隆三十五年和五十二年成書的《彰德府志》,均將回隆鎮放置在臨漳縣內。但回隆鎮所屬彰德府內其他縣的說法也仍存在,如雍正《河南通志》卷四十記載,“安陽縣……(回隆鎮)在縣東九十里”,嘉慶《安陽縣志》亦堅持此說。

無論如何,到乾隆年間,回隆鎮所屬問題已然明確。盡管在臨漳縣和安陽縣間仍有分歧,但回隆鎮歸屬河南省已成定論。查閱《中國歷史地圖集》第八冊《清時期》,回隆鎮也被標記在嘉慶二十五年(1820年)河南分圖之中。與之相對,當我們再次翻檢清代方志地圖時,回隆鎮在北直隸所屬各縣方志中已然失去蹤影,只有在屬于河南的《彰德府志》以及《臨漳縣志》中才能找到。

左上乾隆《彰德府志》彰德府屬總圖;右上乾隆《彰德府志》彰德府境疆域圖;左下雍正《臨漳縣志》臨漳縣總圖;右下乾隆《彰德府志》臨漳縣地輿圖)

另外,在康熙三十二年《安陽縣志》內所附縣境圖中還能尋覓到回隆鎮的名字,但在其后縣志附圖中,就再也不見回隆鎮的痕跡。地圖,作為文字的延伸與表達感知的形式,在回隆鎮的描繪上,也已然失去了明代時各自表述的情形,走向了一致的方向。

明清方志中有關回隆鎮的所屬問題,從省志、府志到縣志,不同時段有著不同的表達。回隆鎮像有分身術一般,頻繁出現在各地方志地圖之中,成為“寵兒”。明代漕運兌運地的爭奪,使回隆鎮在兩省四縣人心中的地位突然上升。從此出現其游走于各縣地圖之中的有趣現象,便完美展示了人們的主觀情感與地理認知。隨著雍正、乾隆年間政區的變動以及漕糧兌運點的確定,回隆鎮已成明日黃花,風光不再。往日頻繁出現于各地地圖之上的重要地點,至此只存留于臨漳一縣之圖內。

地圖是主觀的產物,是除文字外人們意識的另一種重要表達形式。地圖史的研究需要注意考察同時代乃至相關時代的社會經濟史問題,將之作為背景給予了解必不可少。同時,對于古地圖的了解不僅需要知道其繪制的時代、地點、作者等基本信息,還要知道地圖中各個要素(包括符號、文字、顏色等)本身的歷史含義。所以,充分而全面地認知一幅古代地圖,其難度不亞于文字史料。我想,未來的地圖學史研究還有極大的拓展與發展空間,等待我們去探索和發現。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|