上世紀(jì)三四十年代,由于納粹瘋狂反猶,造成大批猶太人逃離德國及其占領(lǐng)區(qū),形成了沖擊全球的猶太難民潮……

當(dāng)時(shí),面對大批猶太人的出逃,經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的歐美各國本來是可以施以援手的,但除了口頭上表示同情,并沒有采取實(shí)際援救行動(dòng),不少國家甚至嚴(yán)格限制難民進(jìn)入。造成這種狀況的主要原因是上世紀(jì)30年代的世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)。那場危機(jī)導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)崩潰和社會(huì)動(dòng)蕩,使歐美國家的孤立主義和民粹主義上升。政府為了迎合這股思潮,紛紛采取拒移民和難民于門外的政策,大批猶太難民首當(dāng)其沖。1938年,在法國埃維昂舉行了一次專門討論猶太難民問題的國際會(huì)議,與會(huì)國家對猶太難民都表示同情,但沒有采取任何具體的救助措施。用一位觀察家的話來說,這次會(huì)議只是“文明政府用以掩蓋它們無能為力的門面”。美國當(dāng)時(shí)已是世界上猶太人最多的國家,卻對猶太難民進(jìn)入實(shí)行嚴(yán)格限制。1939年5月,美國政府將載有900名歐洲猶太難民的“圣路易斯”號輪船拒之門外,其中大多數(shù)人被迫返回歐洲后遭殺害;1940年,美國國會(huì)否決了向難民開放阿拉斯加的議案;1941年,美國國會(huì)又拒絕了接納2萬名德國猶太兒童的建議。

正是在這樣一種國際環(huán)境中,面臨絕境的猶太難民想到了當(dāng)時(shí)世界上唯一無需簽證就可進(jìn)入的大都市上海。從1933年到1941年,通過上海進(jìn)入中國的猶太難民超過3萬名。除數(shù)千人后又去了第三國之外,至1941年12月太平洋戰(zhàn)爭爆發(fā),仍有2.5萬名左右猶太難民避難上海和中國其他城市,這一數(shù)字比當(dāng)時(shí)加拿大、澳大利亞、新西蘭、南非和印度所接受的猶太難民的總數(shù)還多。描寫德國實(shí)業(yè)家奧斯卡·辛德勒保護(hù)猶太人的電影《辛德勒的名單》就是根據(jù)真人真事創(chuàng)作的。下面的案例不為人盡知,但這段歷史不容忘卻。

1939年,一家猶太人離開德國前往上海,踏上難民之路

各國正義人士伸出援救之手

盡管歐美各國政府向猶太難民關(guān)上了大門,但廣大民眾、社團(tuán)組織、慈善機(jī)構(gòu)乃至不少中下級官員都對猶太難民非常同情,并想方設(shè)法救助他們。瑞士各界明里暗里接納了3萬名猶太人。西班牙吸收了一些猶太難民,并把他們送往美國。法國、荷蘭和比利時(shí)各接受了一些“圣路易斯”號上的猶太難民。國際紅十字會(huì)一直竭盡全力營救猶太難民。一些國家的外交官也想方設(shè)法救助猶太人。中國駐維也納總領(lǐng)事何鳳山是最早通過發(fā)放簽證的方式救助猶太難民的外交官之一,他頒發(fā)的簽證使數(shù)千猶太難民逃離納粹占領(lǐng)區(qū)。日本駐立陶宛的領(lǐng)事杉原千畝在緊要關(guān)頭給數(shù)千波蘭和立陶宛的猶太難民簽發(fā)了去日本的中轉(zhuǎn)簽證,使他們得以逃脫納粹的捕殺。

瑞典“白色巴士”遠(yuǎn)征軍

1944年底,挪威流亡政府派駐斯德哥爾摩的代表迪特萊夫(NielsChristianDitleff)向瑞典政府提交了一個(gè)計(jì)劃,試圖救援仍滯留在德占區(qū)的斯堪的納維亞國家公民,包括猶太人。瑞典政府對此表示支持。1945年2月,瑞典政府派瑞典紅十字會(huì)副主席伯納多特伯爵(CountFolkeBernadotte)前往柏林與德國人商談。當(dāng)瑞典人答應(yīng)支付行動(dòng)花費(fèi)后,猶豫不決的德方同意了救援提案。瑞典政府派遣了一支“白色巴士”小組前往德國,其主要目標(biāo)就是救援猶太人。

遠(yuǎn)征軍由250名軍方人員組成,他們卸掉了制服上的軍徽,以紅十字會(huì)的標(biāo)記代之。進(jìn)入德占區(qū)后瑞典人不得不在集中營里一個(gè)接一個(gè)地尋找目標(biāo)。4月初,絕大多數(shù)斯堪的納維亞國家的囚犯—包括400名猶太人,都已成功找到。“白色巴士”遠(yuǎn)征軍于4月中旬到達(dá)特雷西恩施塔德,從這座集中營內(nèi),他們帶回了423名猶太人。此后,“白色巴士”將行動(dòng)焦點(diǎn)放在拉文斯布呂克集中營,他們居然從那里救出了7000名婦女,其中一半是猶太人。歷史學(xué)家估計(jì),為“白色巴士”所拯救的斯堪的納維亞和其他地區(qū)的囚犯約有2萬至3.1萬名,其中猶太人有5000至1.1萬名。

瓦倫堡拯救匈牙利猶太人

1944年4月初,負(fù)責(zé)“猶太事務(wù)”的納粹高官艾希曼制訂了一個(gè)計(jì)劃,要將匈牙利的猶太人送去奧斯維辛集中營,其中三分之一充當(dāng)勞工,其余的則在毒氣室里處死。從5月15日至7月8日,共有437403名猶太人被運(yùn)走。7月7日,匈牙利總理霍爾蒂在國內(nèi)外壓力下停止這一行動(dòng)。幾天后,瑞典駐匈牙利公使館一等秘書瓦倫堡(RaoulGustavWallenberg)抵達(dá)布達(dá)佩斯。他與布達(dá)佩斯的外交官群體密切合作,向匈牙利猶太人發(fā)放特制的“保護(hù)通行證”。擁有此通行證的人,將被視為等候遣返的瑞典公民。

瓦倫堡還在布達(dá)佩斯租了30幢房子,供這些“瑞典猶太人”在等待轉(zhuǎn)移期間居住,并宣稱這些房子都是不可侵犯的瑞典領(lǐng)土。在這30幢房子里,共藏匿了近1萬名猶太人。瓦倫堡一次又一次冒著生命危險(xiǎn),盡可能多地救援猶太人。有人描述了他的一次冒險(xiǎn)經(jīng)歷:“他爬上火車車頂,透過尚未被封死的窗戶,向車?yán)锏娜朔职l(fā)保護(hù)通行證。德國人命令他下來,可是他全然不為所動(dòng)……發(fā)完護(hù)照后,他讓所有拿到護(hù)照的猶太人下車,走向附近停著的大篷車,這些車都噴成瑞典國旗的顏色。我不知道確切數(shù)字,但他的確拯救了好幾火車猶太人的性命。”1945年1月,蘇軍到達(dá)布達(dá)佩斯,那里仍有9.7萬名猶太人幸存。1月17日,瓦倫堡前去與蘇聯(lián)軍方協(xié)商,從此失蹤。1957年,蘇聯(lián)宣告瓦倫堡已死于監(jiān)獄。為表彰瓦倫堡的功績,以色列授予他“國際義人”稱號,美國也授予他榮譽(yù)公民。

門德斯向法國猶太人發(fā)放“救命簽證”

1940年春德軍入侵法國后,葡萄牙駐法國波爾多的領(lǐng)事館立即擠進(jìn)了各類難民,都試圖獲得簽證,以逃離即將開始的納粹迫害行動(dòng)。總領(lǐng)事門德斯(AristidesdeSousaMendes)對猶太難民的悲慘遭遇深表同情,決定為所有申請者簽發(fā)簽證。面對下屬的質(zhì)疑,他解釋道:“我不能眼睜睜地看著這些人死去……我打算向所有申請者發(fā)簽證—無論他們有沒有能力償付簽證費(fèi)。”門德斯的承諾立刻在波爾多的難民圈子中流傳開來,數(shù)不清的簽證申請表如雪片一般飛來。他只得開放領(lǐng)事館和自己家的房子,以容納擠得水泄不通的申請者。

他的侄子回憶道:“從1940年5月10日到這座城市被占領(lǐng)之日,餐廳、畫室和領(lǐng)事辦公室都允許難民任意使用,男女老少擠滿了屋子,大多數(shù)是老人和病人。……叔叔因?yàn)閯诶圻^度而生病了,下不了床。他權(quán)衡利弊得失之后,決定將領(lǐng)事館的全部設(shè)施向所有難民開放。”

葡萄牙外交部對門德斯的行為大為震怒,并命令他立即返回里斯本,還派遣了兩名“密使”,將他“挾持”至葡萄牙。當(dāng)門德斯抵達(dá)西班牙城鎮(zhèn)比亞里茨時(shí),發(fā)現(xiàn)西班牙邊境警察正依照葡萄牙政府的請求阻擋波爾多領(lǐng)事館所發(fā)簽證的持有者通過邊境。門德斯最終還是成功說服西班牙警察,使猶太難民拿著“波爾多簽證”通過邊檢站。門德斯回到里斯本后,葡萄牙外交部解除了他的職務(wù),還剝奪了他應(yīng)得的所有政府津貼。1951年,門德斯去世。1966年,以色列宣布授予他“國際義人”稱號。22年之后,葡萄牙政府恢復(fù)了他的名譽(yù)。1996年,外交部重新給予他領(lǐng)事資歷,并決定對他的家庭“作出賠償”。人們會(huì)永遠(yuǎn)記住門德斯說過的話:“對于我曾經(jīng)做的一切,我毫不后悔。”

佩拉斯卡和布利茲救助匈牙利猶太人

1944年夏天,西班牙駐布達(dá)佩斯公使館負(fù)責(zé)人布利茲(AngelSanzBriz)爭得西班牙外交部支持,與匈牙利政府協(xié)商后,向200名西班牙裔猶太人發(fā)放西班牙護(hù)照。他在布達(dá)佩斯四處奔走,詢問帶有黃色大衛(wèi)星標(biāo)志的男男女女:“你們中有人與西班牙有關(guān)系嗎?”然而,在以德裔猶太人為主的布達(dá)佩斯,他一共只找到了45名符合條件的猶太人。于是他便向其他猶太人發(fā)放“保護(hù)通行證”,原本200人的限額也被他刻意解釋為200戶猶太家庭。他甚至通過一直發(fā)放序列號小于200的證件來規(guī)避人數(shù)限制。為了保護(hù)得到通行證的猶太人,布利茲還建立了四座領(lǐng)館下屬的庇護(hù)所,讓猶太人居住在內(nèi),以躲避納粹的侵襲。他聘請了一名叫佩拉斯卡(JorgePerlasca)的意大利裔西班牙人,負(fù)責(zé)監(jiān)管這些庇護(hù)住宅。

后來,布利茲因西匈兩國關(guān)系惡化而離開布達(dá)佩斯,佩拉斯卡承擔(dān)起了救助猶太人的任務(wù)。他宣稱:“布利茲已留下特別指示,在他不在布達(dá)佩斯的這段時(shí)間,任命我全權(quán)履行他的一切權(quán)力與職責(zé)!現(xiàn)在站在你們面前的,就是西班牙政府的正式外交代表!”此后,佩拉斯卡竟成功地令匈牙利和德國官員都相信,自己就是西班牙政府的新代辦。實(shí)際上,他根本沒有任何官方外交職位。一天早上,他前去布達(dá)佩斯的約采夫法羅斯火車站尋找兩名被劫走的猶太兒童。他找到這兩個(gè)男孩后,催促他們趕緊上他的黑色別克轎車,這輛車懸掛著西班牙國旗。此時(shí),一名德國士兵走過來,命他交出孩子。佩拉斯卡厲聲對德國士兵說,自己的車屬于“外國領(lǐng)土”,如果他碰這兩個(gè)男孩,就觸犯了“國際法”。德國士兵遂推開佩拉斯卡,試圖抓住孩子。正在雙方推搡扭打之際,一個(gè)納粹官員走過來,命令士兵別再管那孩子。然后他告訴佩拉斯卡:“走吧,盡管帶他們走吧。反正遲早他們得死。”此人就是臭名昭著的阿道夫·艾希曼。還有一次,一批人闖入西班牙庇護(hù)住宅,掠走了一些猶太人。佩拉斯卡再一次及時(shí)出現(xiàn),并警告這伙人的頭目,這一行動(dòng)將破壞匈牙利和西班牙的關(guān)系。于是,那些人不得不將猶太人交還給佩拉斯卡。歷史學(xué)家認(rèn)為,佩拉斯卡和布利茲共救助了大約5200名猶太人。他倆都被以色列授予“國際義人”。

荷蘭外交官用“無需簽證”印章救助猶太難民

1939年9月德軍攻占波蘭,大批波蘭猶太人涌入立陶宛等波羅的海沿岸國家。對于這些猶太難民來說,一個(gè)生死攸關(guān)的問題是:如何在德國人來到之前離開這個(gè)國家?為此,他們必須獲得某個(gè)國家發(fā)的入境簽證,至少是中轉(zhuǎn)(過境)簽證。在這緊要關(guān)頭,荷蘭駐拉脫維亞大使暨波羅的海各國代表德克(L.P.J.deDekker)收到一位荷蘭籍猶太人來信,詢問去荷屬殖民地庫拉索是否需要簽證。德克回信告訴他,進(jìn)入庫拉索無需簽證,但需要獲得該島總督頒發(fā)的登陸許可證。德克明白,猶太人幾乎不可能獲得這樣的許可證,但他突然想到,“去庫拉索無需簽證”的印章也許能幫助猶太人獲得其他國家發(fā)放的中轉(zhuǎn)簽證。于是,他立即通知荷蘭駐立陶宛代理領(lǐng)事茨華登迪克(Zwartendyk)可以在猶太人的護(hù)照上加蓋這一印章。

當(dāng)時(shí),茨華登迪克也正在想盡辦法幫助猶太人。此后一段時(shí)間,他給數(shù)千名猶太難民的護(hù)照加蓋了“去庫拉索無需簽證”的印章。獲得這個(gè)印章的猶太難民又從日本駐立陶宛領(lǐng)事杉原千畝處獲得了去日本的中轉(zhuǎn)簽證,從而逃離了立陶宛。1941年6月22日德軍進(jìn)攻蘇聯(lián),隨即占領(lǐng)立陶宛,沒有離開那里的猶太人全部被殺害。獲得中轉(zhuǎn)簽證到日本的數(shù)千猶太難民無法獲得去美國的簽證,也沒有去庫拉索,最終來到上海,并在上海度過了整個(gè)戰(zhàn)爭時(shí)期而幸存下來,其中包括歐洲最有影響的密爾經(jīng)學(xué)院的全體師生。戰(zhàn)后,密爾經(jīng)學(xué)院在紐約和耶路撒冷重建。至今,該院師生每年都要來到上海,以紀(jì)念他們逃離大屠殺的難忘經(jīng)歷,也感謝荷蘭、日本外交官和上海市民的救助之恩。

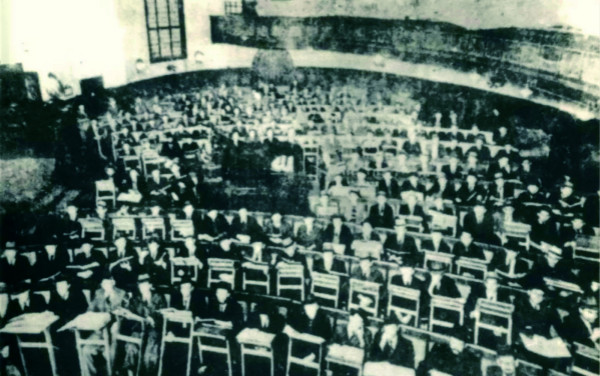

著名的密爾經(jīng)學(xué)院師生們奇跡般地逃脫了大屠殺的魔爪,從歐洲來到上海,在上海阿哈龍會(huì)堂繼續(xù)學(xué)習(xí)

瑞士在納粹壓力之下的暗中救助

在猶太難民事務(wù)上,瑞士之所以被迫與德國人采取合作態(tài)度,很大程度上是出于對德軍潛在入侵威脅的恐懼。同時(shí),瑞士銀行是德國從占領(lǐng)地區(qū)攫取大量錢財(cái)?shù)闹饕獌?chǔ)存和流通管道。1939年10月19日,瑞士政府發(fā)布法令規(guī)定,將驅(qū)逐所有非法進(jìn)入瑞士領(lǐng)土的難民。有些官員無情地執(zhí)行如上法令,然而在很多地方,當(dāng)?shù)毓賳T卻千方百計(jì)地幫助“非法難民”。例如,為了使3600名猶太人繼續(xù)留在瑞士境內(nèi),圣加侖市警察局長格呂寧格爾上尉(CaptainPaulGrüninger)修改了他們的簽證,結(jié)果遭革職處分。盡管很多人警告他停止此類“非法”行動(dòng),但格呂寧格爾堅(jiān)持憑自己的良心行事,終于招致蓋世太保的關(guān)注,將他的行動(dòng)報(bào)告至伯爾尼的瑞士警察部門。格呂寧格爾失去了公職和所有政府津貼,在貧困中度過了余生。

1971年,以色列大屠殺紀(jì)念館宣布他為“國際義人”。在耶路撒冷舉行的“國際義人”稱號授予典禮上,格呂寧格爾對自己行動(dòng)的解釋是:“那施予救援的傾向,根植于我深刻的基督教信仰和我的世界觀……上帝一直在以一種充滿力量的方式幫助我。”瑞士對難民的政策一直搖擺不定。正是這種模糊政策,提供了“上有政策,下有對策”的空間。整個(gè)二戰(zhàn)期間,約有29.5萬名難民通過或滯留瑞士領(lǐng)土,其中51129人是沒有入境簽證的平民,約3萬名猶太人在瑞士某處找到了避難所。

拉丁美洲各國對猶太難民的救助

拉丁美洲國家雖然遠(yuǎn)離歐亞大陸的戰(zhàn)火,卻也難以避免遭受世界大戰(zhàn)的沖擊,歐洲猶太難民試圖在拉美尋找避難地,就形成了這樣的沖擊。1941年前,只有多米尼加共和國向猶太難民打開了國門。到1941年后,由于納粹屠殺猶太人的罪行不斷披露,拉美不少國家都開始接受猶太難民。到二戰(zhàn)后,拉美更成為許多歐洲猶太難民包括來華猶太難民的新定居地。

多米尼加共和國

前文已提到,1938年在法國埃維昂舉行了討論猶太難民問題的國際會(huì)議。會(huì)上,32個(gè)與會(huì)國家中只有拉美國家多米尼加共和國表示愿意接受猶太難民。了解到多米尼加愿意接收從事農(nóng)業(yè)的猶太人之后,美國猶太人聯(lián)合分配委員會(huì)(JDC)立即創(chuàng)建了一個(gè)特殊的組織,名為“多米尼加共和國定居協(xié)會(huì)(DominicanRepublicSettlementAssociation,DORSA)”,隨后資助該協(xié)會(huì)在多米尼加城鎮(zhèn)索蘇阿(Sosua)購置了26000公頃曾被開墾為香蕉種植園的土地。

1940年1月30日,DORSA官員與多政府簽署了協(xié)議:“共和國……同意給予定居者及其后代完全的機(jī)會(huì)繼續(xù)他們的生活和工作,免受騷擾、歧視或迫害,給予完全的宗教自由……民事、法律和經(jīng)濟(jì)權(quán)利,以及其他人類生而擁有的權(quán)利。”然而,由于大西洋的潛艇戰(zhàn)以及同盟國運(yùn)輸軍隊(duì)和物資對船只的需要,難民的遷移極其困難。在該計(jì)劃開始的第一年,只有50名猶太人抵達(dá)多米尼加共和國。這些猶太難民定居在當(dāng)時(shí)還是叢林的索蘇阿,每戶領(lǐng)到80公頃土地,10頭牛,一頭驢和一匹馬。DORSA從巴勒斯坦請來了基布茲的專家,向索蘇阿移民傳輸集體農(nóng)業(yè)的知識。專家們還幫助難民設(shè)計(jì)并建造了肉類加工廠、黃油和奶酪工廠。美國參戰(zhàn)后,海上交鋒愈發(fā)激烈,橫跨大西洋變得更加艱難,但是仍有少量難民陸續(xù)抵達(dá)多米尼加。

1941年10月,納粹開始禁止歐洲猶太人向外移民。此時(shí),索蘇阿的猶太人口達(dá)到頂峰,共500人,DORSA已投資約一百萬美元。1944年,索蘇阿的狀況得到了進(jìn)一步改善。DORSA開始給予定居者私有產(chǎn)業(yè)。猶太居民們此后專注于畜牧和黃油、奶酪的生產(chǎn),乳業(yè)生產(chǎn)也日趨繁榮起來。戰(zhàn)后,盡管一些人遷居美國或以色列,另一部分人仍選擇留下。此后,索蘇阿一直有約25戶猶太家庭。多米尼加的大部分黃油和奶酪消費(fèi)都由他們的乳業(yè)生產(chǎn)供應(yīng)。在索蘇阿猶太會(huì)堂的邊上,有一所博物館。館內(nèi)展覽的最后一行解說詞是:“索蘇阿,生于痛、長于愛,終將代表生命的勝利。”

玻利維亞

1941年前,拉美國家之所以不愿接納猶太難民,一是擔(dān)心外來新移民使失業(yè)率進(jìn)一步上升,二是德裔居民受到納粹影響而同情反猶主義,對政府施加壓力。但是,1941年后納粹屠猶駭人聽聞的暴行不斷傳來,使一些拉美國家改變了對猶太難民的態(tài)度,其中玻利維亞最為突出。該國之所以能向猶太難民打開大門,是與猶太裔礦業(yè)巨頭霍卻系爾德(MauricioHochschild)的重要作用分不開的。此人控制了玻利維亞礦產(chǎn)的三分之一,還與總統(tǒng)關(guān)系密切。在與巴拉圭的戰(zhàn)爭后,玻利維亞政府急于通過吸收歐洲移民振興經(jīng)濟(jì)。霍卻系爾德便抓住了這一機(jī)會(huì),通過玻利維亞駐歐洲的五個(gè)大使館接納德國和奧地利的猶太難民。這些難民經(jīng)海路抵達(dá)智利后,又坐被稱作“猶太快線”的火車進(jìn)入玻利維亞。霍卻系爾德在玻利維亞定居協(xié)會(huì)(SociedadcolonizadoradeBolivia,SOCOBO)和美國猶太人聯(lián)合分配委員會(huì)協(xié)助下,共出資16萬美金支持培訓(xùn)猶太人參與農(nóng)作。許多猶太難民隨后又通過寬松的邊界進(jìn)入周邊國家,尤其是阿根廷。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),1941年后直至1948年,玻利維亞接納了超過2萬名猶太難民。

墨西哥

在納粹變本加厲地迫害猶太人之際,墨西哥駐法國馬賽外交官薩爾迪瓦(GilbertoBosquesSaldivar)命令領(lǐng)事官員向任何有意逃亡去墨西哥的難民發(fā)放簽證和護(hù)照,拯救了成千上萬的猶太人和其他難民。薩爾迪瓦還在馬賽附近租了一棟城堡和一個(gè)夏日度假營地供難民短期居住,稱這些房產(chǎn)屬于墨西哥領(lǐng)地。1943年,蓋世太保逮捕了薩爾迪瓦一家和40名領(lǐng)事館工作人員,直到一年后墨西哥政府通過交換囚犯將他們救出。

薩爾瓦多1938年,時(shí)任薩爾瓦多駐漢堡領(lǐng)事的卡斯特拉諾斯(JoséArturoCastellanos)就注意到了猶太人在德國的絕境,請求上級允許他頒發(fā)簽證,幫助猶太人離開德國,但是卻收到了禁止發(fā)簽證的命令。1939年1月2日,他再次寫信給外交部長,但仍然沒有得到許可。1941年,卡斯特拉諾斯成為駐日內(nèi)瓦領(lǐng)事。眼看猶太人的處境日趨悲慘,他作出決定,無視上級指示,向數(shù)千名猶太人發(fā)放薩爾瓦多護(hù)照,以保護(hù)他們免受驅(qū)逐。這些猶太人與薩爾瓦多沒有任何聯(lián)系,甚至連西班牙語都不會(huì)說,但是這份來自中立國的證件為他們提供了保護(hù),甚至挽救了他們的生命。匈牙利猶太商人曼德爾(GeorgeMandel)在二戰(zhàn)前即與卡斯特拉諾斯密切合作,并給自己取了非常像西班牙裔的化名曼太羅(Mantello),后被卡斯特拉諾斯任命為領(lǐng)事館的一等秘書。經(jīng)卡斯特拉諾斯同意,曼太羅向數(shù)千名歐洲猶太人發(fā)放了薩爾瓦多護(hù)照或身份證。1944年5月,薩爾瓦多政權(quán)更迭,新總統(tǒng)與積極拯救猶太人的西方國家意見一致,自此卡斯特拉諾斯的營救行動(dòng)獲得了支持。2010年,以色列授予卡斯特拉諾斯“國際義人”稱號。

二戰(zhàn)結(jié)束后,拉丁美洲成為大屠殺幸存者的重要移民目的地。超過2萬名無家可歸的猶太人移民到了該地區(qū)。他們的目的地主要是已有一個(gè)活躍的猶太社團(tuán)的阿根廷,也有不少人前往玻利維亞、墨西哥、薩爾瓦多、巴西、巴拉圭、巴拿馬、智利、哥斯達(dá)黎加等國,其中包括不少來華避難的猶太難民。

漂洋過海的猶太難民

英美兩國在壓力下對猶太難民予以有限的救助

1933年德國開始排猶后,英國和美國對猶太難民的政策一直搖擺不定。一方面,由于世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)導(dǎo)致國內(nèi)民生狀況惡化、失業(yè)率急劇上升,民粹主義、孤立主義情緒彌漫,嚴(yán)格限制乃至拒絕包括猶太難民在內(nèi)的移民入境的主張一直居于上風(fēng)。英國不但嚴(yán)格限制猶太難民進(jìn)入本國,而且對猶太難民關(guān)閉了國聯(lián)委任英國統(tǒng)治的巴勒斯坦的大門。前已提及,擁有龐大猶太社團(tuán)的美國也對猶太難民入境加以種種限制。另一方面,出于對納粹的痛恨和對猶太人的同情,英美各界人士,包括政府中的有識之士,也做了一些救助猶太難民的善事。特別是到了戰(zhàn)爭后期,隨著納粹大屠殺的真相逐漸披露,救助猶太人已經(jīng)成為英美社會(huì)的共識,兩國政府的政策也隨之調(diào)整。從1938年到1945年的長時(shí)段看,英國救助猶太難童和美國安大略堡緊急難民庇護(hù)所是兩個(gè)“有限救助”的典型案例。

英國救助猶太難童

1938年11月16日,就在德占地區(qū)發(fā)生的“碎玻璃之夜”暴行震驚世界后幾天,經(jīng)英國內(nèi)閣討論,英國難民委員會(huì)決定接納17歲以下、沒有親屬陪伴的猶太難民兒童。此后,跨教派聯(lián)合組織“德國兒童關(guān)愛運(yùn)動(dòng)”(后更名為“難民兒童運(yùn)動(dòng)”theRefugeeChildren'sMovement)向德國和奧地利派出人員,遴選和運(yùn)送兒童難民。他們吸引了不少當(dāng)?shù)氐那嗄曛驹刚撸瑸榱斯餐繕?biāo)不分晝夜地工作。

1938年12月1日,第一批難童離開柏林,并于次日抵達(dá)英國。1939年9月1日,就在二戰(zhàn)爆發(fā)之時(shí),最后一批成功獲救的難童離開德國。此后,營救工作被迫結(jié)束。此次施救行動(dòng)的范圍相當(dāng)廣,除了德國以及德占奧地利和捷克斯洛伐克之外,還包括波蘭和但澤市。整個(gè)施救工作的重心前三個(gè)月在德國,之后轉(zhuǎn)向奧地利。從1939年3月德國軍隊(duì)開進(jìn)捷克斯洛伐克起,后又轉(zhuǎn)向捷克斯洛伐克。在波蘭和但澤的施救工作,主要于1939年2-8月進(jìn)行,但只救出了3車廂的兒童難民。值得一提的是,還有不少獨(dú)立的英國組織、家庭和個(gè)人,也為營救兒童難民作出了貢獻(xiàn)。例如“青年阿利亞”(YouthAliyah)和德國猶太人理事會(huì)(theCouncilforGermanJewry)兩組織,出于為巴勒斯坦培養(yǎng)農(nóng)業(yè)人才的目的,將數(shù)百名年齡較大的猶太難童接到英國,再設(shè)法將他們送去巴勒斯坦。史勒辛格一家(theSchlesingers)不僅從德國營救了12名猶太兒童,而且為他們建立了一個(gè)青年旅館。被譽(yù)為“英國辛德勒”的溫頓(NicholasWinton),幾乎憑一己之力,從捷克斯洛伐克成功救出難童669名。拉比舍恩菲爾德(SolomonSchonfeld)成功營救了數(shù)千名猶太人,其中難童達(dá)300人。

戰(zhàn)爭結(jié)束后,大約有一半在英猶太難童繼續(xù)定居英國,其余的則移居美國、以色列等,也有返回自己祖國的。英國救助猶太難童行動(dòng)救出了上萬名猶太兒童,但也導(dǎo)致了他們與父母的分離。這些難童中有些人的父母后來到了上海避難,戰(zhàn)后得以與子女重逢。但是,大多數(shù)赴英難童的父母均在納粹屠刀下喪生。

美國安大略堡緊急難民庇護(hù)所

1944年年初,納粹在歐洲大規(guī)模屠殺猶太人的消息不斷傳到美國,使各界人士義憤填膺,美國政府承受的壓力越來越大,全世界都希望擁有最大猶太社團(tuán)的美國承擔(dān)起救助大屠殺受害者的責(zé)任。羅斯福總統(tǒng)因此決定建立“戰(zhàn)時(shí)難民委員會(huì)”,向美國和歐洲的救援計(jì)劃提供資金,該項(xiàng)行動(dòng)為大約20萬名猶太人的獲救作出了貢獻(xiàn)。1944年6月12日,羅斯福總統(tǒng)宣布在紐約州奧斯威格的安大略堡設(shè)立自由港,建立緊急難民庇護(hù)所。

接著,美國派出的特別代表阿克曼(LeonardAckerman)前往意大利指導(dǎo)難民的挑選工作,并將被選中的難民集中在那不勒斯港。選擇難民的條件是:只有走投無路的難民才有資格進(jìn)入美國,而且應(yīng)以婦女和兒童為主;除了維持難民營運(yùn)作的若干拉比、醫(yī)生和技工外,身體健全的參軍適齡男性將不被考慮。1944年8月3日,982名來自18個(gè)國家(大多是猶太裔)的難民抵達(dá)紐約,然后坐火車前往緊急庇護(hù)所。羅斯福將他們稱作自己的“客人”,從而避開了十分苛刻的移民人數(shù)限制。但是,這些難民也因此沒有移民身份,無法離開安大略堡,甚至不能尋覓工作或拜訪親人。關(guān)心難民的各界人士不斷地游說國會(huì)和總統(tǒng),懇請他們允許這些“客人”留在美國。1945年5月,德國投降,安大略堡的難民何去何從成了迫在眉睫的議題。1946年2月,國會(huì)小組委員會(huì)終于投票通過了將安大略堡緊急難民庇護(hù)所關(guān)閉的議案,于是杜魯門總統(tǒng)得以允許這些難民合法進(jìn)入美國。同時(shí),杜魯門總統(tǒng)向所有大屠殺受難者打開了美國的大門,于是大量猶太難民擁入,其中包括許多來到中國的猶太難民,他們也在美國找到了自己的歸宿。

盡管存在諸多困難,1933年至1945年間仍有許多猶太人沖破重重障礙、利用各種政策縫隙進(jìn)入美國。但是,沒有人知道他們總共有多少人,只知道他們中的一些名人,如著名科學(xué)家愛因斯坦、后來成為美國國務(wù)卿的亨利·基辛格等等。只有進(jìn)入安大略堡緊急難民庇護(hù)所的那982個(gè)難民,卻是清清楚楚記錄在案的,盡管其中少數(shù)人并非猶太人。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|