就在英法聯軍撤退的前后,京城內的官員以奕帶頭,紛紛上奏,請求咸豐帝回京,咸豐帝以“只知其一,不知其二”即暗指親遞國書有傷國體為由,予以拒絕。其中兵部尚書沈兆霖的奏折,言詞直截了當:“其親遞國書一節,臣雖未知停止與否,私心揣度,即必須親遞國書,亦盡可姑允所請。撫慰數言,總期不損國體,不拂夷情,斷無意外之患。竊思夷人雖蠢爾海邦,果能示以誠信,尚易羈縻……危至于擁兵入城尚不足慮,此后豈有再重于此乎?”

沈兆霖的意見,當時屬駭世之論。咸豐帝對此根本不理,沒有朱批,沒有諭令。而在眾多且無休的要求回京的奏折攻勢下,他最后僅是表了個態,等到明年春天再降旨回鑾。

而在這一時期,咸豐帝另有一個大計劃。先是10月28日,即咸豐帝得知中英、中法《北京條約》已簽、《天津條約》已換的當日,下發一道密諭給奕和山西巡撫英桂等人,表示將移駕西安,讓他們商辦。奕等商議后,于11月23日上奏,言詞極為晦澀。他們雖沒有反對,甚至也稱有此必要,但在奏折的附單中提出了十項需辦之事:一、修行宮;二、清御道;三、沿途駐蹕處加防;四、御道守衛;五、經費銀120萬兩;六、準備糧食;七、簡派隨行官員;八、隨行官兵分批行走;九、保護陵寢;十、北京留重兵駐守。很顯然,他們企圖用技術手段來阻止此行。11月25日,咸豐帝收到此折,讓在熱河的親信大臣“密議”,并旨命陜甘總督樂斌、署陜西巡撫譚廷襄、山西巡撫英桂操辦此事。就在此道諭旨中,透露出咸豐帝內心中的恐懼:“夷人現雖盡退,明歲尚來駐京,能否相安,實難預定,自宜預擇一巡幸之地,以期有備無患。”這里所稱的“能否相安”,在當時的語匯中即為“親遞國書”。英桂上奏:“安設行宮、預備尖宿處及籌餉設防諸務,在在均關緊要”,表示將與樂斌、譚廷襄“函商一切事宜,其中有無窒礙及一切未能詳盡之處,悉心會籌。”樂斌上奏,稱將與譚廷襄相商后,再報情況。譚廷襄的奏折中卻強調了種種困難。咸豐帝對此并沒有退縮,于12月16日在該折尾朱批:“俟樂斌抵秦,會商一切,再為詳細具奏。”樂斌、譚廷襄會商后再次上奏,指出“工程之巨、經費之繁”等種種困難。咸豐帝于1861年1月3日收到此折,又得知北京的局勢大已穩定,天津、大沽一帶的英法聯軍只剩下小部兵力,終于讓步,朱批道:“西巡之說,不過姑存其說,建極馭外,究不如燕京,況撫局有成,不宜自召疑釁,預籌各項不必行。”為了回避英國等國使節的“親遞國書”,咸豐帝一度竟打算躲到西安去。

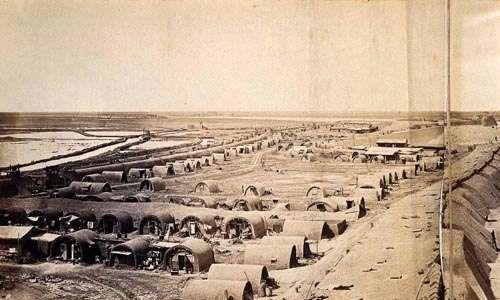

大沽炮臺

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|