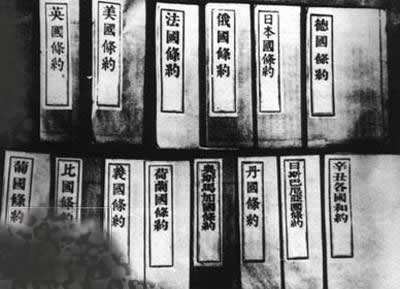

從1840年起,清政府與列強簽訂了諸多不平等條約。理論上來說,不平等條約保證了歐洲、美國以及后來的日本公民在華的多種貿易特權。然而在實踐中,但凡情況允許,省級和地方的官府就會對這些權利置若罔聞。在19世紀50年代到60年代這段時間里,當局在中國各地的旱路、水路上設置稅卡,并開始對在國內運輸和銷售商品征收從價稅。這些厘金不久就發展為各省在其開支增長時的一個重要稅收來源。這些稅捐的特點在于,它們是層層疊加的(遇卡納捐),商品離開產地越遠就一定會越貴,這讓本地產品最終獲得了優勢。歐洲列強的領事代表們很快認識到,厘金抑制了商品在內陸地區的流入和流出。1858年,他們迫使朝廷接受了一個讓西方商販可以免繳這些費用的通關制度。《天津條約》第28款授予外國公民一種官方準照(三聯單),使他們除5%的海關關稅和另外2.5%的子口半稅外,免繳一切稅捐。西方企業在申請運照前,必須向海關官員匯報其商品的目的地、數額以及價值。之后,西方企業在內陸所到之處的各個關卡都張貼了這些文件,基本上享受到了免于額外繳稅的待遇。

西方企業在出口商品時,必須在其遇到的第一道稅關提交商品以供檢查,之后再簽署一份描述其貨物基本特征的文件。洋商在抵港后向大清帝國海關的代表對其商品進行申報,并支付規定應繳的7.5%的從價稅。1876年的《煙臺條約》讓中國商人在向市場運輸進出口商品時也享有這些特權,但禁止在運輸過程中出售這些商品。英國東印度公司的許可在孟加拉被濫用了,相比之下,在中國,來自官方的阻礙避免了西方商人利用運照為外國商業活動打開內陸地區的大門。各省當局“立即擺出一副敵對的態度,并決定……讓關于通過繳納通過稅來降低內陸稅的條約成為一紙空文。必須承認,他們差不多完全成功了”。1899年,貝雷斯福德勛爵(LordBeresford)宣布這一制度“徹底失敗”,并告知他在英國的讀者們:“在中國很多地方,運照徹底被視若無睹,而在其他地方,運照表面上得到了承認,但在進口商品的目的地和出口產品的原產地……獲得運照的商品還是被課稅了。”1896年,在銷往內地市場的外國進口商品中,只有不到5%的商品有上海簽發的運照。如果中國經銷商們利用條約規定的特權,可能會受到來自本地行會的懲罰,官場也可能對他們采取敵對態度。例如,大清帝國海關的記錄表明,1895年,上海商人用運照送往內陸地區的灰襯衫布還不到4600匹,反倒是更遠一些的鎮江港在向長江以北的通州一帶供應這種商品。大多數情況下,地方官府拒不承認運照的效力,厘捐在這一地區高達11兩/匹(布)。

這些費用可以層層疊加,使得貨價每20英里(約30千米)就提高5%,商品經過一段距離的運輸后會變得極其昂貴。歐洲的軍事實力使外國貿易行免受最惡性的騷擾,但是中國商人享受不到這種保護。“中國官員絕不會承認的一點就是,”當時的一位觀察家堅稱,“中國國民可以利用條約規定的特許權,在運照的許可下把貨物運到內地。”事實證明,在孟加拉,本地統治者無力避免英國東印度公司的許可被本地商人和“英國散商”濫用,更不能撤銷英國東印度公司的合法貿易權利。相比之下,買辦和中國批發商的弱點掌握在地方官員、關差和胥吏手上,引得后者在這上面大做文章。不愿支付前述稅捐的中國經銷商面臨著在沿途關卡被長期延誤、臨時扣押以及當地行會的強行重罰的風險。如果商品遺失或者被盜,官吏們指責說是商人在運輸中進行非法買賣,并會侵吞他們余下的商品作為補償。有時候,地方官員甚至會安排人盜竊運照許可運輸的商品,或將部分貨物作為“捐”充公。在實踐中,中國商人往往不是使用運照,而是通過向國家捐官來提升其地位以及和官府討價還價的底氣。在許多情況下,他們獲得的是“候補”的官職,而不是那些通過正規的科舉考試授予的官職。

唐廷樞、徐潤、鄭觀應等大買辦就是采取這種策略,靠與政府官僚建立密切聯系,將厘金開銷減少了30%之多。總而言之,本地商販們不是依靠抽象的合法權利,而是依靠其社會地位和個人關系網將商業開銷維持在最低,甚至在不平等條約的時代,他們還是繼續著之前的這些具有專業性的行為。

1895年后,來自歐洲的外交壓力引發了運照制度名義上的改革,但是不久后,統稅(統捐)就取代了厘金稅。A.J.薩金特在1907年提出:“整體而言,細致微妙的課稅手段變得更加直白。如此一來,等運照在諸多地區獲得官方的認可時,再從商品的運輸過程中抽取稅費”就讓位于“強征統稅”。朝廷堅稱,《天津條約》的規定中免除了對運輸中的商品所征收的稅款,但是當商品抵達目的地時,已經變為中國人的財產了。由于國內交易不在不平等條約規定范圍之內,對這些貨物課捐就成了屬于地方官府的合法權利。

一些外國觀察家認識到厘金對于政府財政的重要性,并對改革的承諾持一種懷疑態度。盡管在厘金稅收總額里,只有不超過10%來源于中西貿易,但英、法、美提出的想讓地方政府放棄這項資金來源的要求,還是一再遭到拒絕。清政府不僅阻撓運照體制的實施,一有機會還企圖削弱西方人的其他特權。例如,《天津條約》使鴉片貿易合法化,但在1876年,北京說服列強,禁止洋商參與內地的毒品貿易。外國的外交代表還同意將鴉片的進口稅提高到“值百抽二五”,這一措施增強了本地鴉片的競爭優勢。此外,西方提出的將居住權和財產所有權拓展到中國廣闊的大陸腹地的要求,也被清廷拒絕。“沒有居留權,”一位來華旅行者指出,“一切條約的主要目標,外國商品向內地滲透,以及外國人從產地購得中國產品……就全都是空談。”在一個城、鎮或者鄉做短暫停留,很少能提供足夠的時間來與當地商人建立有用的聯系,并建起一個永久性的商業據點。中國的高層對這一現實了然于心,在19世紀晚期到20世紀早期,采取了一種與此相適應的外交立場。

在貝雷斯福德看來,不能在內地建起由外國公民所有或承租的倉庫,外國艦艇在內河航運的自由可以說就“幾乎毫無價值”。在內地,在沒有足夠的倉儲設施以及常駐代表的情況下,西方貿易行幾乎沒可能獲得立足之地。外交協定使遠洋貨輪可以往來于中國的通商口岸之間,實際參與到中國本地的沿海貿易中去。但是,18世紀90年代以前,運載著商品或乘客的內河船舶一直被禁止駛出其登記港。1898年后,為了讓本地商人能夠更好地和外國貨主競爭,多省當局減少了中國沙船進行商業運輸的厘金和進口稅。這對江南地區的影響雖然小于對中國南部西江流域的影響,但對于不平等條約的各項條款,兩地官員都悄無聲息地展開了反對活動。因此,與孟加拉不同,中國政府在地方上的行動妨礙了外國人的內地采購活動,并避免了英國東印度公司雇員們進行非法的貿易活動。

中國當權者們對額外稅收收入的渴求,無疑限制了歐洲人在內陸地區的商業活動,不僅如此,他們的阻撓行為還是一種經過一番精心設計的策略。他們認識到,不平等條約侵犯了國家的主權,只要情況允許,就會相應地采取一些手段與之對抗。本書第六、第七章就近代中國治國之道的知識基礎展開廣泛的個案研究,然而,對商業問題在這些新觀念形成過程中所產生的巨大影響進行探討也同樣重要。運照和關稅稅率所存在的問題,迫使官員將主權這樣的抽象概念運用到具體的行政問題上,借助這一過程來明確這些術語的意義或內涵。1879年,外交政策專家薛福成在題為“利權”的文章里,對外國對鴉片貿易的潛在控制表示擔憂。他堅稱:

外人而撓我自主之權,不可也。中國整飭厘金之弊,嚴杜中飽,俾商民樂業,可也,予洋人以壟斷之柄,不可也……萬國公法有之曰,凡欲廣其貿易,增其年稅,或致他國難以自立自主,他國同此原權者,可扼之以自護也。又曰,若于他國之主權、征稅、人民、內治有所防害,則不行。今各國徇商人無厭之請,欲有妨于中國,其理之曲直,不待言而明矣。

讀者們可能會想起本書引言中曾寫道,1863年,丁韙良在他編訂的《萬國公法》里,把“自主之權”這個新詞引進了中文。薛氏的言論表明,之后的數年間,決策者們將這本書的內容作為治國之道的實踐指南,中國對外貿易的相關問題也包含在內。他堅信,國際法為批判締約各國所獲得的商業特權提供了依據,他也希望中國商人的商業利益能得到保障。更重要的是,薛氏用新的政治詞語來表達他所關心的事務,在短短七句話里就涉及了“自主之權”“權利”“自立自主”以及“萬國公法”四個新詞。在半個世紀以前,這些詞尚未在中文里出現,更別提會對帝國官僚體制內成員的語言或寫作產生什么影響了。盡管在薛氏寫下上述文字的時候,這些概念已經改變了中國的治國之道,但它們的內涵還沒有固定下來。如本書引言所言,這些改變對中國產生了變革性的影響,但是這種影響是在很久以后才逐漸顯露出來的。

鴉片戰爭之后的百年里,官僚、商人以及思想家中的佼佼者們呼吁廢除不平等條約,恢復中國主權。他們明確有力地表達了這些政治、外交以及法律目標,他們在進行這些表述時所使用的,正是19世紀60年代早期丁韙良及其同文館的同僚和學生們想出來的術語。19世紀90年代,著名思想家鄭觀應堅稱,在香港和廣州,運照制度偏向歐洲商人,讓他們獲得了競爭優勢,他對該制度的這種作用深為不滿。香港的洋行利用這些準證不用支付厘金就可以運輸“本地貨”,而洋行的中國競爭對手運輸的無論是洋貨還是土貨,都要被課征這些稅捐。有鑒于此,鄭觀應主張:

為今之計,不如裁撤厘金,加增關稅,其販運別口者仍納半稅,華洋一律征收。則洋人無所藉口,華商不至向隅,似亦收回利權之要道也。或慮西人不允,請俟換約之歲預先敘明,如有不利吾民有礙吾國自主之權者,準其隨時自行更變。

鄭觀應和許多同時代的人一樣,雖然高估了列強在短期內做出政治讓步的可能性,但對來自國外的經濟挑戰的本質了然于心。他認為,在西方對手面前,中國已經不僅喪失了商業收益,還在自己的國境內把至高無上的利權也丟掉了。在他看來,這一狀況有違列強所秉持的國際準則。

鄭觀應的言論還暗示,西方獲利多少,本地商人就會相應地遭受多少損失,這表現出的是一種存在于商業活動中的重商主義觀念。現代經濟學家們可能還會問,歐洲的商行是否會以降低產品價格的方式,將其節省下來的稅款轉而用在中國消費者身上?如果這樣的話,那么從這筆交易中受益的就不僅僅是駐香港的西方貿易行,而是兩個群體了。這種零和思維的方式還可以使人們了解19世紀晚期對主權的理解,管轄權往往被看作這樣一套權力,不是由中國一直持有,就是已經落入締約國手中。例如,歐洲各國政府在1843年取得了治外法權,而這一特許權則使中國的法律和司法主權遭受了很大損害。可能就是在此想法的促使下,1900年前的許多歷史文獻中出現了一種關于主權的奇特認識,這一認識往往將主權描述為一種對國家事務的無條件的控制,而非最后的決定權。盡管如此,在19世紀晚期的中國,國際貿易問題還是有助于薛福成等知名人士對治國之道的新觀念進行構思、完善和應用。

其自身決定的,進入21世紀,它仍然保持著這種模式的獨立自主性。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|