烤串配啤酒,是夏天人們所喜聞樂見的娛樂形式。在多數人的印象中,烤串應該是現代才流行起來的。

其實不然,我大中華以吃聞名的國家,在兩千多年前已經出現了烤串。

是不是沒想到,我國擼串竟也有如此源遠流長的發展歷史,那就跟著古建中國一起來看看吧。

原始時期

早在原始時代,人類就學會了把肉放在火上烤熟了吃。

據考古發現,大約在60萬年前周口店生活的北京猿人,已經開始吃燒烤了。

在距今六千年的新石器時代的馬家濱文化考古中,考古學家發現了用來制作燒烤的器具。

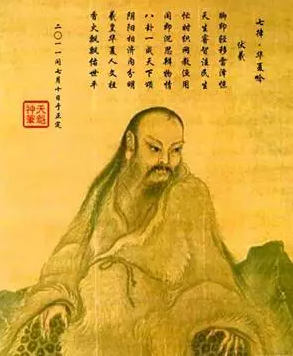

在中國,傳說是中華民族的人文始祖——伏羲發明了燒烤。

他教人們抓魚、捕鳥,還取來“天火”,教人們把魚、鳥等烤熟了吃。

人們吃著烤熟的肉口感香脆,不再鬧肚子,身體也更健壯了,大大的延長了當時人類的壽命。從這個角度上講,燒烤可是促進了人類的進步。

伏羲被尊稱為“庖犧”——“第一個用火烤熟獸肉的人。”

夏商周

雖然人類一開始吃燒烤,是出于生存本能,但即使后世烹飪技術不斷提高,中國古人始終沒能割舍燒烤。

商周時代,燒烤已經是貴族生活中的一道不可或缺的美食了,它叫做“炙”,字形就是肉在火上烤,并漸漸成為了一種飲食文化。

那時已出現了鹽、糖這類調味品,因此當時的烤肉,已經很有滋味。

在夏商王朝時期的二里頭遺址里,考古專家發現了不少燒焦了的獸骨,以豬骨和牛骨居多。由此可見,夏商時期的人們最愛吃烤豬肉和烤牛肉。

戰國

古時的貴族常常在請客飲酒時,吃燒烤以助興。

《詩經·瓠葉》中有寫“有兔斯首,炮之燔之,君子有酒,酌言獻之”。

什么意思呢?就是說邊吃烤兔肉邊喝酒。烤兔就酒,越吃越有。

戰國晚期云紋方爐

楚辭里比較常見的是烤魚,當然還有烤羊羔、烤鵪鶉和各種野味。

華夏自古以來就是禮儀之邦,講究的古人,吃燒烤也是有禮儀的。

《禮記·曲禮》中的“進食之禮”,提出了十幾條“吃的規矩”,其中一條是“毋嘬炙”——

就是專門針對吃烤肉的,意思是不要狼吞虎咽,嘴巴里塞太多食物的樣子太不雅觀了,這也說明古人好吃烤肉。

秦漢

秦漢時,燒烤開始流行起來。但最愛燒烤的,還是漢代人。

《西京雜記》記載,漢高祖劉邦“常以燒烤鹿肝生肚下酒”;西漢昭帝還舉辦過“燒烤節”。

考古出土的文物也證實了這種飲食風尚,1969年在陜西西安境內的延興門村出土了一只“上林方爐”,經考證為西漢皇家御用之物。

上林方爐,沒錯!這就是漢朝的燒烤專用爐子!

外形與現代烤爐有相似之處,該爐分上下兩層,上層是長槽形爐身,底部有條形鏤孔;下層為淺盤式四足底座,用來承接爐體漏下的炭灰。可以說,設計非常科學了。

西漢南越王墓青銅烤爐

這也是一件燒烤爐,雖然外形上不像現在的,但它的設計非常實用。

烤爐的四壁都裝了獸首銜環,掛上鏈子,就可以隨意的搬來搬去,還不會被燙手。烤爐的四個角都是微微上翹,為了防止烤串從邊緣滑下來。

這個烤爐的設計師肯定是個資深吃貨,思考的相當周全。

漢代墓葬中出土的大量畫像石、畫像磚上,都曾留下很多燒烤的情景。

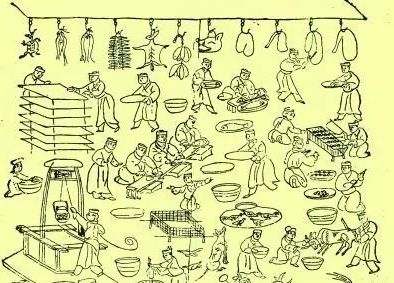

漢墓畫像石《庖廚圖》

偌大的廚房里,有人宰羊切肉、有人穿串、有人燒烤、有人端盤子,儼然一套分工細致的流水線操作。

可以看出,當時的人們已經熟練掌握了烤肉的烹飪方法和技巧。

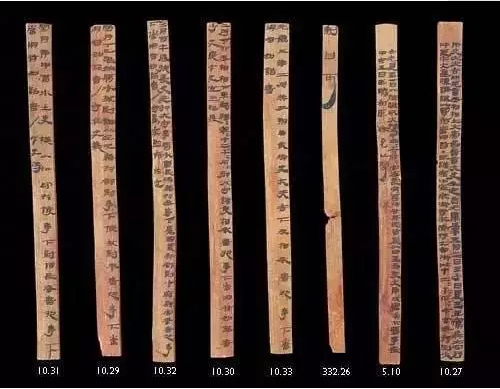

湖南長沙馬王堆一號漢墓中,除了發現驚人完好的辛追夫人,還出土了大量的漢代竹簡。

上面記載著當時的烤肉原料,有牛、犬、豕、鹿、牛肋、牛乘、犬肝、雞、狗肋肉等,可以說是無所不烤。

為什么燒烤到了漢代會如此受歡迎呢?

這其中有一個很重要的因素就是——香料。

張騫為出使西域開通“絲綢之路”,把西漢同中亞許多國家聯系起來,成為漢夷之間的第一次文化交融。

期間引進西域諸國的飲食文化,當時,漢代人民以醬、鹽為主,后來引進了香料,以及飴糖的甜味調料。

香料在食物制作過程中的運用,風靡西漢朝野,讓上至王公貴族下至黎民百姓趨之若鶩,烤肉即是當時最流行的一種。

魏晉南北朝

魏晉南北朝時期,烤肉也是得到了很大的發展。

在北魏賈思勰的《齊民要術》之中,還專門列有《炙法》篇,記載了多達21種烤肉的方式,包括什么樣的肉用什么樣的材料烤制,敘述的十分詳盡,可謂是一部豐厚的烤肉食。

魏晉燒烤磚畫“三股叉”

隋

隋唐時期,先人們還注意到煤炭、柴火、竹火、草炎、麻根火烤出來的肉的味道是不同的,所以他們在做不同的燒烤時會選用不同的燃料,比如龍須炙。

在《隋書》里面有官員烤肉的記載,針對不同材料烤制的肉提出了一定的見解,為后世了解烤肉的發展史提供了重要的依據。

唐

財大氣粗的大唐,其燒烤品種的豐富程度令人嘆為觀止。

當時已有無心炙、逍遙炙、靈消炙、天臠炙、蛤蜊炙、蝤蛑炙、駝峰炙、牛炙、鴨炙、渾炙犁牛、小蚌肉炙、龍須炙、干炙滿天星、金鈴炙、光明蝦炙、升平炙……

唐代咎殷所撰的《食醫心鑒》中即記載了野豬肉炙、鰻黧魚炙、鴛鴦炙、炙鴝鵒、炙黃雌雞等多種燒烤類食療食譜,其中前四種燒烤竟然能治療痔瘡及其并發癥。

宋

宋代,是古代燒烤的鼎盛時期,在《夢梁錄》中記載的燒烤食品就有10多種。宋代有了江魚炙、獐肉炙、炙雞鴨、炙骨頭。

南宋著名詩人辛棄疾有詞“八百里分麾下炙,五十弦翻塞外聲”中提到的“八百里”其實就是一種牛的品種,八百里炙就是烤牛肉。

宋人個個都是極品吃貨,宋代黃酒的釀造技術完全成熟,天南海北的食材,吃的是五花八門,吃烤肉的場面和如今差距不大,家人好友圍坐爐前飲酒烤肉,號稱“暖爐會”。

宋代是中國現代菜肴烹飪的起源時期,宋代開始有了鐵鍋,人們發現炒菜真是個好東西,然后就迅速拋棄了燒烤,把炒菜當成了主食,而燒烤只能成為偶爾換換口味的零食。

元

元朝是蒙古人的天下,當時羊類燒烤是皇室的珍味,有了炙羊腰、炙羊心等品類繁多。

在吃這方面,中國一直在發展,從未被超越。馬背上的民族開辟新思路,發明了“烤土撥鼠”,凡是有規模的宴會必上此菜……

土撥鼠做成燒烤?有幾個人敢嘗試?

明

大明王朝的人們,獨辟蹊徑的把燒烤吃出了品味。

《明宮史·飲食好尚》中說“凡遇雪,則暖室賞梅,吃炙羊肉”,踏雪尋梅時唱詞吟詩,那都是窮酸,看著梅花吃著烤肉才是生活!

清

《紅樓夢》中曾寫到大觀園里面燒烤鹿肉的場景。據史料記載,康熙25年,北京大街上就有小販沿街叫賣烤肉了。

到了清代滿族人烤豬肉更有水平,吃燒烤的花樣也進一步發展,當時,燒烤菜是各種宴請之事的要菜。

滿漢全席中就有著“掛爐山雞、生烤狍肉、片皮乳豬、維族烤羊肉、掛爐沙板雞、麻仁鹿肉串、御膳烤雞、烤魚扇、持爐珍珠雞、烤鹿脯……隨上荷葉卷、蔥段、蒜泥、甜面醬”。

回溯歷史,華夏文明作為世界上最古老的文明之一,有著極大的包容性,不僅有禮樂制度、易經八卦、丹書朱文,還有著更貼近普通百姓生活的飲食和擼串文化。

如今,我們鐘愛的燒烤,可謂是一脈相傳。你吃的不是燒烤,是兩千多年的歷史文化。

所謂的詩和遠方以及眼前的茍且,都融化在那濃濃煙火氣中,一群人圍坐在一起,品味著平凡而美味的人間苦樂。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|