在古代,非常重視嫡長(zhǎng)子,皇位相關(guān)的傳位首先就是傳位給嫡長(zhǎng)子,這是為什么呢,這么做有什么好處?下面古建中國(guó)為您分析分析。

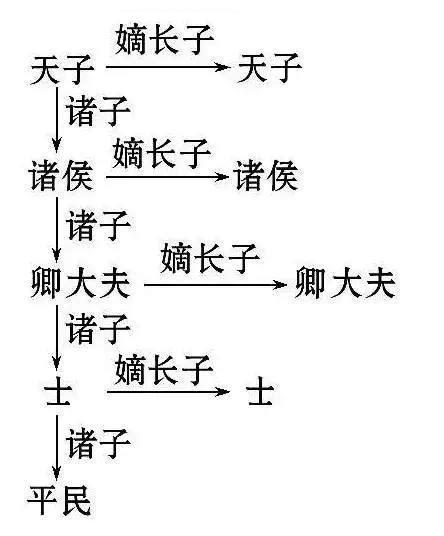

古人重視嫡長(zhǎng)子,這一制度源遠(yuǎn)流長(zhǎng)。西周時(shí)中國(guó)確立了宗法制度,其中很重要的一條就是嫡長(zhǎng)子繼承制。所謂嫡長(zhǎng)子繼承制,指的是貴族,不論是天子、諸侯還是大夫、士,主要的家業(yè)都由嫡長(zhǎng)子繼承,嫡長(zhǎng)子吃肉,其余的兒子只能喝湯。

比如,天子的嫡長(zhǎng)子可以繼續(xù)做天子,其余兒子或做諸侯,或任大夫;諸侯的嫡長(zhǎng)子是諸侯,其余兒子為大夫;大夫的嫡長(zhǎng)子繼承大夫之位,其余的兒子降為士;士的嫡長(zhǎng)子還是士,其余的兒子可能就是庶民了。

西周為什么要確立嫡長(zhǎng)子繼承制,這一制度為何如此重要,以至于延續(xù)了幾千年?甚至齊桓公在葵丘會(huì)盟諸侯時(shí),盟約中還專(zhuān)門(mén)寫(xiě)了一條:“無(wú)易樹(shù)子”,也就是說(shuō)不要更換太子。

一,保持權(quán)力傳承的穩(wěn)定。

盧梭在《社會(huì)契約論》中說(shuō)君主制的缺點(diǎn)之一就是君主的更替缺乏連續(xù)性,容易產(chǎn)生混亂,因此“人們把王位固定由某幾個(gè)家族世襲,并規(guī)定了一種繼承的順序,以免在老國(guó)王駕崩之后發(fā)生爭(zhēng)議……寧要表面的平靜而不要賢明的行政,甘冒把一個(gè)小孩或一個(gè)惡魔或一個(gè)白癡捧上王座的風(fēng)險(xiǎn),而不愿在選舉好國(guó)王的事情上發(fā)生爭(zhēng)論。”

我們的祖先在幾千年前就發(fā)現(xiàn)了這一點(diǎn),而嫡長(zhǎng)子繼承制就是一種非常確定的繼承順序,完全沒(méi)有爭(zhēng)議。只要不是嫡長(zhǎng)子,不管你能力怎么樣,都不能繼承權(quán)位,從根本上杜絕了其他兒子的覬覦之心。

歷史上經(jīng)常出現(xiàn)嫡長(zhǎng)子繼承制沒(méi)有順利實(shí)行,結(jié)果國(guó)君的兒子們相互爭(zhēng)斗,引起大亂的事情。比如齊桓公重病,他的五個(gè)兒子各自率領(lǐng)黨羽爭(zhēng)奪齊國(guó)國(guó)君之位。結(jié)果導(dǎo)致齊桓公餓死,五個(gè)兒子互相攻打,齊國(guó)一片混亂。齊桓公尸體在床上放了六十七天,無(wú)人收斂,結(jié)果尸體上的蛆蟲(chóng)都溢出了房門(mén)。

二,保證正妻娘家的權(quán)利。

嫡長(zhǎng)子是正妻的兒子,而正妻一般出另一個(gè)自權(quán)勢(shì)相當(dāng)?shù)募彝ァ1热缣熳拥恼蘅赡苁谴笾T侯的女兒,諸侯的正妻可能是另一個(gè)諸侯的女兒。

一個(gè)諸侯把自己的女兒嫁給另一個(gè)諸侯,必然希望兩國(guó)結(jié)好,最好是世代交好。如何能世代交好呢?如果這個(gè)諸侯的女兒生了兒子能繼承君主之位,兩國(guó)的親戚關(guān)系就能延續(xù)下去,豈不是世代交好了嗎?

所以諸侯在嫁出女兒時(shí),往往會(huì)讓自己的侄女作為陪嫁,稱(chēng)為“媵”。這是一道保險(xiǎn),萬(wàn)一自己的女兒沒(méi)生出兒子,還可以讓自己侄女的兒子繼承君位,保證下一代國(guó)君依然是自己的親戚。

諸侯嫁女兒時(shí),總懷著這樣的期待。因此要用嫡長(zhǎng)子繼承制來(lái)保證諸侯正妻娘家的權(quán)利,否則會(huì)引起娘家的不滿(mǎn)。

比如周幽王寵愛(ài)褒姒,想立褒姒的兒子伯服為太子,結(jié)果把正妻申后以及原來(lái)的太子宜臼廢了,這一舉動(dòng)引起了申后父親申侯的不滿(mǎn)。太子宜臼跑到申國(guó)找自己的外公申侯撐腰,申侯勾結(jié)犬戎,殺死了周幽王,攻入鎬京。這才有了平王東遷,西周滅亡,春秋時(shí)代開(kāi)始了。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|