初秋來臨,石榴已紅。中國傳統文化視石榴為吉祥物,視它為多子多福的象征!

中國最早關于石榴的記載應該是東漢張衡的《南都賦》,其中有“梬(音影)棗若榴”,那時石榴的名字是“若榴”。從出土文物看,遠在唐朝,人們就已經開始取石榴形象作為裝飾,如遼寧昭盟喀喇沁旗出土的唐代鎏金銀盤上,已用石榴作為圖樣。

明剔紅石榴蜻蜓方盤故宮博物院

桃的原產地是中國,佛手的原產地為印度,而石榴通常認為是在西漢時傳入我國的,比較常見的說法是張騫出使西域時,從安石國(今伊朗附近)引入,故亦名“安石榴”,“海石榴”。

中國最早關于石榴的記載應為東漢張衡的《南都賦》,其中有“梬(音影)棗若榴”,此時石榴的名字是“若榴”。而“石榴”一名最早出現在三國曹植《棄婦詩》中,“石榴植前庭,綠葉搖縹青”。在剛剛傳入中國時,石榴還是皇家園林中的奇珍,到東漢后則進入到王公貴族的庭院并逐漸延至民間。唐朝人極愛石榴,甚至將這種喜愛擴展到日常服飾之中,唐代女性尤愛石榴花紅的羅裙,所謂“拜倒在石榴裙下”正源于此。在北宋人周師厚所著的《洛陽花木記》中記載了9個品種的石榴,包括:千葉石榴、粉紅石榴、黃石榴、青皮石榴、水晶漿榴等等,可見國人對石榴的歡迎與重視。

揚之水先生就兩宋金銀器紋飾加以解讀,認為:“桃、石榴、荔枝和瓜每湊在一起組成圖案。桃固然最是壽筵中的寵物,但石榴、荔枝和瓜之類此際尚無后世的利用諧音以為吉語的俗趣。”如江蘇溧陽平橋窖藏中的一件銀盤,盤心打造仿若浮雕的瓜、桃和石榴,又以荔枝點綴其中,如此設計多半還是與銀盤本身盛放瓜果有關。還提及楊萬里關于石榴的詩詠贊誦“深著紅藍染暑裳,琢成紋玳敵秋霜。半含笑里清冰齒,忽綻吟邊古錦囊。霧縠作房珠作骨,水精為醴玉為漿。劉郎不為文園渴,何苦星槎遠取將”。結合大部分的唐宋詠石榴詩詞,那時古人看重的應是石榴的花色嬌艷姿態多變,石榴果實的甜美多汁。

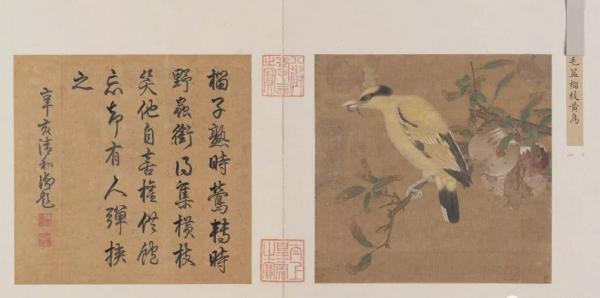

宋榴枝黃鳥圖頁宋故宮博物院

翻閱《上海出土唐宋元明清玉器》,見松江西林塔出土元代灰白玉石榴飾。玉色灰白,整器圓雕,枝干直立向上,兩果相并,石榴圓潤豐碩,頂上有蒂如花瓣,枝干上葉片作劍狀,整體風格厚實粗放。

元代灰白玉石榴飾

又見蘇州博物館藏清乾隆白玉桃榴佛手擺件,白玉微青,帶黃色玉皮,略有褐色沁斑。整料雕琢桃、石榴和佛手三物。左側桃子碩大,頂端俏色玉皮浮雕蝙蝠一只。右側為飽滿的石榴,頂端花蒂,果皮綻裂,露出少許石榴籽。佛手虬曲橙黃俏作,依偎在桃、榴之間。

清乾隆白玉桃榴佛手擺件蘇州博物館藏

再看一件天津博物館藏清代白玉雙石榴,玉色青白,帶恰到好處若干灑金皮,一大一小兩只石榴親密無間,頂上花蒂緊挨,大石榴綻口露出石榴籽,小石榴上趴著一只玉蟬,大小石榴之間枝葉茁壯極具生氣。

清代白玉雙石榴天津博物館藏

手頭尚有兩件勉強可以看看的與石榴有關的玉飾

第一:三多紋花片,玉色尚白,器型輕而薄,使材質呈現半透明狀,桃、佛手與石榴組合在卷繞的葉蔓之間,并不精致,但有古雅之氣。

三多紋花片

第二:白玉雙石榴,一大一小上下并聯圓潤可愛,一側雕一只長臂頑猴,另一側雕靈芝一棵,大石榴上開口露出石榴籽數粒。這件玉雕應該是十年前某花鳥市場玉器店里無意間購得,或是因為漫不經心或是因為價格一般或是因為“出身平平”,便就一直嫌它沉甸甸的有些“笨”,近來時時把玩,慢慢煥發溫潤之光,拿去行家這里端詳,應是新疆料。

仍有小小缺憾,陜西盛產石榴,石榴又由西安進入中國,翻查了目前能夠查閱的資料,未能找到陜西有關石榴的玉器、金銀器、石角牙雕。

可轉念之間卻想起數年前流連西安,有同行快馬加鞭尋到下榻處,沒有繁文縟節和辭藻華麗,只放下沉甸甸的一箱石榴,說了句:就是看看你,送點石榴……而后鏗鏘有力灑脫而去。

白玉雙石榴

盛夏末尾,賞石榴念故交,連續趕文,就草草寫了桃、佛手、石榴這三果玉器賞玩。也希望福壽綿長、子嗣安康。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|