實藤惠秀所著的《中國留學生史談》中收錄了明治三十一年至三十三年(1898—1900)的《日華學堂日志》(全文)以及這份公開日志的記錄者、擔任該學堂教務主任的寶閣善教氏的私人日記(部分)。所謂的日華學堂,是西洋留學歸來的帝大教授高楠順次郎博士受外務省委托創辦的學校。與兩年前通過文部省將第一批十三名學生委托給嘉納治五郎,將其分開收容到高等師范的寮中的情形不同,日華學堂乃專門接納清國留學生的第一所學校。所以,上述日志和日記的記錄中載有大量反映初次教授清國留學生的老師們的(感覺新鮮的)眼神和(困惑的)表情的珍貴而生動的資料。比如,明治三十二年(1899)八月一日的日志中這樣記錄道:

午餐菜肴為一尾八錢之香魚。學生中往往發出不滿之言,曰:在我國,此為貓食,人不食。日清食物嗜好之異如斯。

如明治三十二年(1899)十二月七日記錄:

晚餐之際,學生一眾稱烹飪之不可,喧囂至極,強迫解雇做飯師傅,陷入不穩之狀。學堂監督撫慰教育,乃漸就食。

實藤氏又加注補充道:“那之后又屢屢發生此類事情。”這可能是依據了該學堂一期生章宗祥的回憶錄——“初到時,各人于日本飲食起居尚未能習慣,與當時舍監頗以瑣事多齟齬。”——不過說“此為貓食”,這話也夠兇的,以此就可以想象其時“吵鬧至極”“不穩”的情形了;同時另一當事方舍監困惑的面容也似乎浮現在了我們眼前。但是,從作為后輩的筆者來看,只不過是發生了該發生的事而已。從昔日的科舉時代起,那些天下之選才們一旦聚集在一起便好競相張揚喧囂不已。到了清末的寄宿制新式學堂,亂象更是變本加厲,其中食堂同樣騷亂頻仍,最為引人注目。袁世凱派遣的某教育考察官參觀東京的女子高等師范時,看到食堂的墻壁上懸掛著食譜,聽說該食譜每周一次由學生合議決定,便聯想到“吾國學生多因吃飯喧鬧”,報告說“宜仿其意”以成“息紛養德之一助”。對此,袁世凱為該書所加的“序文”特別指出了這一點,褒獎著者的見識。下有提言上有夸贊,足見這一問題之重。也或許是新時代的故作狂放與中國士人貪吃的癖好混雜在了一起,總之動輒鬧事(即便是每頓供應幾菜一湯),或揪住廚師指責飯菜難以下咽,或批評他們對待士人態度簡慢,還責問他們是否中飽私囊。

日華學堂的鬧事,既不是因為“你是日本人”,也不會你一叫他謹言慎行(留學生們則認為比起你的勸誡來,我們已經足夠忍耐的了)就可以風平浪靜的。中國畢竟自古以來就有“民以食為天”之說,從皇帝到達官顯貴,生活極盡奢侈之能事。可以說在世界飲食文化最為發達的中國,所謂“士”者,幾乎沒有不精通傳統的食文化的形(種種待遇、禮節)與實(美食本身)這兩方面的。所以說日華學堂在數月之后才開始出現上述現象還算好的(或者說先生注意到這一點比較晚),更多的人是從登陸日本的第一步開始,就因為飲食而無法不感到沮喪。在橫濱下船的青年黃尊三記錄的第一印象是:“十鐘抵岸,至高野屋稍休,用飯。日本飲食,頗簡單,人各分食一菜一湯,味極淡薄。”這里首先掩蓋了兩國人感覺上的差別,很有趣。日本人并沒有注意到“一菜一湯”這個表達中所包含的不悅,所以(譯者還是當時日本的中國研究大家)將原文的“淡而無味”譯成了“至為淡薄”。淡薄,以日本人的感覺還是不錯的,而對方黃尊三一行則是被風傳為“四川人不怕辣、湖南人怕不辣”的湖南人,恐怕有吃了那種東西也沒有吃的感覺吧。

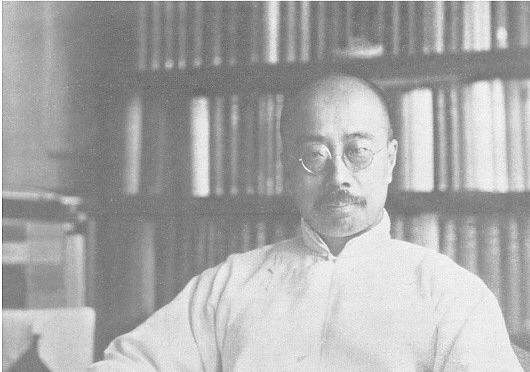

晚清留日學生

青年黃尊三乘火車、再換人力車來到他憧憬的學堂—位于巢鴨的弘文學院時,已是萬家燈火,他也釋然放松了。“頗簡單”的飯菜將就到現在,他開始有饑腸轆轆之感,但端上來的卻是“人各一蛋一湯,飯亦僅一小匣,初吃甚覺不適”,又是一陣沮喪。大概這時,直到抵達學校之前所看到的萬家燈火之后的“完全為一鄉村”“道路不甚平坦”“設置亦多未完善”等諸般情形讓他愈加沮喪和寂寞。即便沒有當時所說的食文化中的禮節規制云云,客人到達之后設宴“洗塵”、圍坐一桌慰藉舟車勞頓乃是常情,更何況是對待千里迢迢地從洞庭湖乘船出發、旅途耗時一個半月才抵達的異國客人。然而哪里談得上圍坐一桌,每人只配給一小匣飯,和一菜都算不上的一個生雞蛋,這也讓人太意外、太寒心了。僅此一點就能夠把遠來游子打入復雜情緒的谷底了。故此,第一批十三名留學生中有四名在到達的兩周之后,就因為遭到“豬尾巴”的哄笑,再加上“日本飯吃不慣,犯了怵,就回國了”。

那么對于日本飲食,中國人到底怵在哪里、吃不慣什么呢?如果用黃遵憲以來經常用的措辭來說,讓人感到“食無兼味”之上,又“無下箸處”的是什么東西呢?即便是今天,對于中國人而言,“勿食生冷食品”式的標語都會在街上張貼,也是父母經常告誡的話,當然生魚、生雞蛋、生蘿卜之類的食品似乎是最難以接受的。哪怕是八十年之后的今天,在再度興起的日本考察熱中來到日本的各種代表團成員在被以日本料理款待時,也往往顯得難以招架。不用說生魚片了,就連教他們燒熟的“雞素燒”要蘸上生雞蛋吃,他們拿起筷子時也戰戰兢兢了,美味也會隨之減半。經常聽說帶領此類游客到農村并且讓他們體驗民宿的計劃,實際上筆者也被要求陪伴過這樣的旅游團兩三次,結果往往是提供體驗的一方在第二天吃早飯時會出乎意料地先體驗了“生雞蛋摩擦”。某次,二三十名留學生吃完了早餐,食膳中的生雞蛋則都原樣不動地剩下了。導游和民宿的老板娘不知發生了什么,甚為慌張,但是慌歸慌,僅憑他們的生活經驗,也不可能一下子反應過來:噢,應該把生雞蛋煮熟。

說到這里,在總體上單純的日本三餐里,又沒有比早餐更一成不變,更讓人膩煩的了。一大清早的米飯,一年到頭味道不變的味噌湯叫人受不了,算是早餐上品的生雞蛋又是剛才那個樣子,還有那每餐兩片三片的黃腌蘿卜,這都算什么呀。前面說的“生蘿卜”指的是仍保留著強烈刺激的生蘿卜氣味的“沢庵”(咸腌)蘿卜。講究和食的人愛用上等的醬腌來換換口味,窮人才吃鹽腌的。日本人腌漬“沢庵”喜用的練馬蘿卜之類,在我的家鄉叫“南京大蘿卜”,一是最窮的人才吃它,二則因其粗大之拙態常被用作“大傻瓜”的異稱(還記得孩童時代常喊著它齊聲起哄,欺負成績不好的孩子)。所見基本上都是討厭生蘿卜的記錄。首先,打嗝兒時發出的那股難聞不雅的氣味,就讓人難為情。據某新世代的文學青年回憶,每天早上在上學的電車上,他的視線或者身體偶爾會與日本女生相迎碰,深為日本女生那不畏縮不嬌羞的魅力所傾倒,“不過有時也會有一陣硫化亞摩尼亞的蘿卜臭沖了過來,大殺風景”。

即便是有佳肴相待的場合吧,說是宴會,卻無宴席(桌子),故有“貼地杯盤勸客嘗”的吟嘆,或每天都被設宴款待,欽差視察官傅云龍卻徒生“是役三十余日,紀載罔非席地,食無豚肉”的一番感慨。款待一定要擺席,宴席料理一定要以豬肉為基本食材,這就是中國的飲食。所謂三十日而“不知肉味”(《論語·述而》),簡直就跟沒有吃飯一樣。首先一條,盤坐在榻榻米上,必然腰酸腿麻,毫無疑問他們根本無法再去品嘗眼前席位上的美食了。

那么連宴會這樣的機會都很少有的一般留學生們,如果對盤坐進餐、清湯寡水的飲食難以忍受又該怎么辦呢?那倒也簡單。根據實藤惠秀的考察,東京街頭出現了好像專待留學生到來的中華料理店,幫助他們擺脫了這個困境。不過同時又給他們提供了另一個自我封閉的空間。《宋教仁日記》等留學生日記之類中隨處可見同鄉同志你來我往,一到吃飯時間便相攜前往中華料理店的記載。到達弘文學院的那個晚上倒了胃口的黃尊三,后來好像一直是靠忍受和到中華料理店外食湊合過來的。總之,留日四年多,才見他首次“吃了一塊生魚片”,那還是因為臨走時(同宿舍的日本大學生請客,讓他)“找不到拒絕的理由,勉強”咽了下去。這就不由得眼前浮現出他那嚼又不敢嚼、讓生魚片通過了發緊的嗓子眼生咽下去的樣子。他甚至都有點讓人憐憫了,但也不禁想問:他這四年間真的是在日本生活的嗎?

在飲食生活習慣上,在即便看似完全相似的方面,也會生出困惑來,這就太有意思了。以便當為例。曾經駐在長崎出島的清朝商人把它譯為“便道”并大力推許,它確實有便利又精巧的樣子。但是中國人首先不習慣飯那么涼著吃。再說筷子呢?這樣就留下了一段初到日本的留學生打開盒飯找筷子的逸事。

在從長崎到東京的路途中,周佛海們買了便當,打開便當看見筷子只有一根。

這時有個同學說:“一根筷子怎可吃飯?”我自作聰敏的說:“折斷成兩根,不是可以吃嗎。”于是三人都折斷了,大家覺得日本筷子這樣短,真不方便。后來看見附近一個日本人吃飯,他吃飯拿著筷子,不是折斷,而是分開,于是三人相視而笑。

這段笑話,是跟即便篤信“同文”,但辻、峠等字,以及若住在駒込一帶則連自己的地址門牌都不能準確地說出來(加著重號的字都不是漢字,而是日本造文字)這一現代中國人常感到的困惑相通的文化現象。

榻榻米上的安寧與焦灼

對于榻榻米上的生活樣式,留學生們似乎沒有像對每日三餐那樣感到抵觸。黃遵憲的《日本雜事詩》第一百四十五首的《席地坐》及其詩注對此有詳細的介紹,并進行了一番源流考,從那以后,去日本的士人也應該對這一預備知識有所了解了。景梅九等人在長崎第一次被導引至日本住處,見到“旅館都是板屋席地,進門要先脫鞋”,并且親自體驗了一番之后,馬上就會聯想起“《禮記》上戶外有二屐(戶內戶外要放兩雙鞋子)和那《漢書》說文帝與賈生夜譚不覺膝之前的話,孔子席不暇暖的話,前前后后,到腦皮上面來了”,由此生出他鄉遇故知的親切感。

但是說到在日本住宅中,實際也只是在旅館或者寮的四疊半、最多也只是六疊的地板上一旦開始生活,可又是不便、不習慣之處多多了。

來到日本之后感到日本是個非常貧弱的地方。何以這么說?因為是學生的身份被帶到旅館。所謂旅館通常有四疊半或者六疊大小。而在中國四疊半是無法居住的。拿家具來說,因為無論如何地小,四疊半是絕對無法放進去的。再說到書桌,一頭沉的書桌是沒有的。總之什么都小,都很貧弱,一看就感到麻煩大了,難過得要哭。

作這番描述的孫伯醇其人,來東京時年僅十四歲,應該說是個適應能力很強、一般的事都不會介意的少年,他竟也是這般情形。對于家世優渥的留學生來說,不用說自己的家了,即使是為了參加科舉考試及其后的新式學堂入學考試或者就學后所住的都城和中心都市的旅館和學生宿舍等,都絕不會有如此“貧弱”的房間布局。而“無論屋子如何地小”,不可缺少的日用器具和家具卻很多,在這四疊半里如何去放置才好呢?真不難理解他們窘迫得要哭出來的感覺。然而,說這種話的是中國當事人,而對在日本住宅中生活的老師一方來說,他們就完全無法理解。1899年3月31日日華學堂“上午十一點新來了十二名清國留學生”。到這一步沒事,但“深夜行李到達,室內配置頗擁擠至極”。究其原因,主人在其私人日記中這樣寫道:“深夜到達之行李,其數凡六十三件,如此之多,頗為吃驚。”當然,那些東西還不包括打算安頓之后添配的床等大家具。一方無所顧忌、毫不在乎,還連連抱怨房間太窄小沒法辦,另一方則是又吃驚又嫌亂,眼前仿佛可以看到一副為難沒法辦的表情。這些雖然都是些瑣碎小事,但無疑也呈現了心理與感覺相互齟齬的一個場景。

好好的榻榻米的房間,真是可惜了,現下的他們說最需要的家具,就是一張中國式的床!有一部分人因為沒有床難以入眠,無奈之下“爬到壁櫥(戶棚)上面一層去睡覺”。還有的人“買了四枚小釘子,四條繩子,像張搭天幕般地把老遠從廣州帶來的棉紗蘿帳掛起來,也把氈褥鋪好,儼然像一張床鋪一樣”,后來他“阻著下女不許她收拾我的中國式床鋪”,結果“給下女一宣傳出去后,有許多下女都跑來看,看了就哈哈大笑”,“她們笑我的床鋪像一個神壇”。或許聽了傳聞的其他下女心里想還有這樣懶惰的人,是覺得有趣才來看的呢。但是就留學生本人來說這不算什么事。他們只是為了獲得中國式的床—有四只腳,三面圍欄上有支架,架子上掛上裝飾有刺繡的錦帳,與地板有距離,與周圍相區隔,說起來就像威尼斯小畫舫一樣的小世界—的安定感和酣睡的感覺而已。

說起安定感,是因為普通的日本房子,不單空間不寬敞,最重要的是,對于由黃土、磚瓦和廣廈的文明(讓人想起杜甫的名句“安得廣廈千萬間,大庇天下寒士俱歡顏,風雨不動安如山”)孕育起來的中國文人來說,木造房子固然讓人感到清爽洗練、小巧雅致,但又總覺得它單薄、不牢固;再加上到那時為止在大陸幾乎不曾經歷的動不動就變臉的天氣、動不動就搖晃的大地等條件,所以他們,特別是初次來的人,就郁悶呀、害怕呀。首先一條,就是那“十天有五天雨,外出要穿木屐,歸來一進門擺滿了木屐”的陰濕感和憋悶。此外,臺風多,“終年如住浪華中”;地震多,“累人日夜憂天墜”(《日本雜事詩》。其中第十五首《氣候》的詩注中說:“余所居室,木而不石,四面皆玻璃。風作則顛搖鼓動,如泛一葉之舟于大海中,為之怦怦心動矣。”)。在這種情形下,哪里還能去盡情享受東洋式的風流呢。

試想一想,如果換一個感覺的角度,屋子既然有如在浪濤上顛簸的“一葉小舟”,那么在這只船的平底——榻榻米上鋪上床,在平鋪上面隨意翻滾,或許會更有安定感呢。不過從已經習慣了那種“畫舫—神壇”式的空間的大多數人的感覺來說,放在地板正中間的(這與中國床的擺放位置也不一樣)毫無區隔的一副被褥,就真跟無島無陸可以靠的一葉扁舟似的了,哪里還能睡得好!或是鉆進壁櫥上段,或是自己搭建起蘿帳,都是一個人或兩個人能夠占用旅館的一間房的,已經算是好的了。當開始了“八人共住一寢室”,“夏天寢室中,八人合用一頂日本式大蚊帳”的弘文學院的宿舍生活時,又是怎樣一番景象?這些留學生都是大人,也都算得上一方文士,自然重視身體發膚之訓,同為男性,卻鉆到一個蚊帳里擠在一起睡,可以想象他們內心有多么強的別扭和抵觸。

跟臥榻、臥床等開放式與區隔方式相關聯,還有一個不習慣的方面,那就是蓋被子的方式。所涉之事好像越來越瑣碎無聊,有點不好意思,但是當時的《時事新報》兩次刊出了“支那留學生”的特集,續篇報道了入住實踐女子學校宿舍的十五名(其中也包括秋瑾女史)學生的生活實態,其中就有“就寢時只穿著身上的衣服,把身體裹在一床被子里仰著睡,睡姿如同男子云云”的說法(《時事新報》明治三十八年六月二十五日一節),傳達出管宿舍的寮母寮監們對此好奇的眼神。這的確有別于日本的習慣。在中國,尤其是在南方的冬天,要把兩側和腳下的被子掖好,就像信封的樣子,然后把身體鉆進那個信封中,否則就會有賊風鉆進來,讓腳接觸到外面的冷空氣而無法安眠。相反,睡衣等則不需要。這就是“只穿著身上的衣服”讓日本人感覺有趣的地方。

不過,年輕的留學生們并非全都或者自始至終都對日本的生活方式表現出完全的抗拒和不喜歡,他們漸漸地融入了日本的日常生活中。其中——借用周作人喜歡使用的表達——也有浸淫享受其醍醐味的一群人存在,周作人和郁達夫等就是其代表人物。這個群體基本上由赴日本留學所產生的文人學者們構成,并且浙江省等東南沿海出身的人尤其多,這很有意思。這一方面與文學之士特有的留學意識和姿態有關;另一方面也與“越人”的性分與習慣分不開。周作人的解釋值得傾聽。在他看來,越地浙江多山,冬天苦寒,通年吃的不是很咸的腌菜就是很咸的腌魚,再加上家運敗落,他們自己(包括兄長魯迅)也都習慣素樸清淡的飲食生活,所以很自然地適應了日本的飯食。本來喜好文學之人大抵會廣泛地關心風俗民情和文化,富有獨特的感受能力。說到留學,周氏所持的觀點是:“到日本來單學一點技術回去,結局也終是皮毛,如不從生活上去體驗,對于日本事情便無法深知的。”站在這樣的立場上,即便是同樣的食物也會通過“時不時的類比”,“去發現其間所包含的文化上交通的歷史,不僅是能不能吃,去尋找物事的脈絡,有可能形成刺激”。周作人訴說著知識的興奮,同時講說日本的居所豈但不會令人不適,而且是非常出色、極富情趣之所在。關于日本的居所,他如下的描寫是極其鮮明生動、精彩四溢的。

我曾說,我喜歡的還是那房子的適用,特別便于簡易生活。又說,四席半一室面積才八十一方尺,比維摩斗室還小十分之二,四壁蕭然,下宿只供給一副茶具,自己買一張小幾放在窗下,再有兩三個坐褥,便可安住。坐在幾前讀書寫字,前后左右皆有空地,都可安放書卷紙張,等于一大書桌。客來遍地可坐,容六七人不算擁擠,倦時隨便臥倒,不必另備沙發椅,深夜從壁櫥取被褥攤開,又便即正是睡覺了。昔時常見日本學生移居,車上載行李只鋪蓋衣包小幾或加書籍,自己手提玻璃洋油燈在車后走而已。中國公寓住室總在方丈以上,而板床桌椅箱架之外無多余地,令人感到局促,無安閑之趣。大抵中國房屋與西洋的相通,都宜于華麗而不宜于簡陋。

這是當之無愧的高論。盡管數萬人去日本“留而學之”,但像這樣慧眼獨具、品得“俳味”的卻極鮮見;而另一方面,越是他那樣自稱知(而非親)日家的人,日后越容易成為“漢奸”或者非革命派,曾經的聲音也就岑寂不聞了。這種留日史上特有的現象也總是讓治精神史的筆者感到困惑。盡管如此,有這樣的有感受力與文化論的見地出現,還是令人喜悅的。

周作人

傾聽著這位文壇老先生講述“安閑之趣”,耳邊又不由傳來與他在所有方面形成對照的文壇新人所發出的喜悅之聲。這個人就是由周作人之兄、革命文壇主帥魯迅愛惜和推挽,以酷似與謝野晶子般的熱烈奔放,在1930年代的文壇甫一登場就一躍成為耀眼的明星的名叫蕭紅的女子。她來日是相當后的事兒了。話說她進入日本房屋瞬間的第一個反應竟是:“這樣的席子就要先在上面打一個滾”——“我想,你沒有來,假若你也來,你一定看到這樣的席子就要先在上面打一個滾,是很好的,像住在畫的房子里面似的。”她這歡快清新卻又是發自本能地感受到了周老大家所言的“趣”之味的感受能力,叫人不得不嘆服。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|