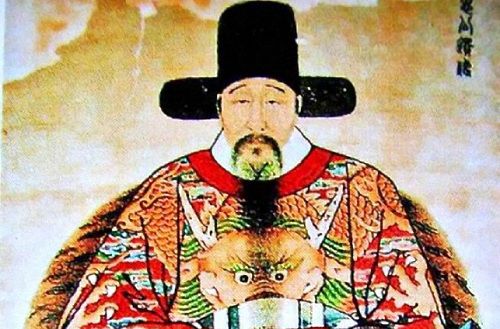

嘉靖四年(1525年),張居正出生于荊州府江陵縣(今荊州市)的一個秀才家庭。其曾祖父曾夢見白龜托月,于是為這個新生兒取名為“白圭”。張居正天資聰穎,有“神童”的稱號。嘉靖十五年(1536年),十二歲的張居正參加童試,荊州知府李士翱對他十分喜愛,并為他改名為“居正”,萬歷時期的內閣首輔,輔佐萬歷皇帝朱翊鈞開創了“萬歷新政”,史稱“張居正改革”。

張居正

嘉靖十六年(1537年),張居正參加鄉試受挫。嘉靖十九年,張居正中舉人。嘉靖二十六年(1547年),二十三歲的張居正中二甲第九名進士,授庶吉士,自此踏上仕途。嘉靖后期,張居正升任右中允,屬于文學侍從之臣。穆宗隆慶元年(1567年),張居正任吏部左侍郎兼東閣大學士,上《陳六事疏》,聲明自己關于改革時政的意見。經歷了激烈的內閣斗爭后,最終與高拱并為宰輔,任吏部尚書、建極殿大學士。張居正和高拱等閣臣對俺答封貢,平息了北方的緊張局勢,同時準許廣州定期進行貿易。

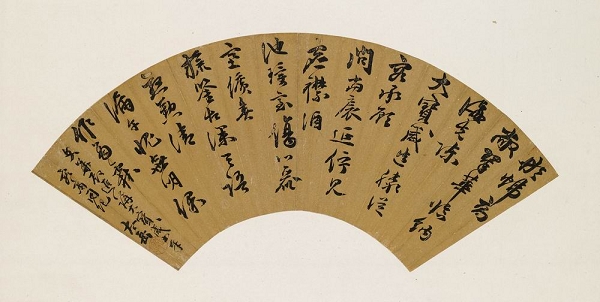

張居正書法

張居正真正獨掌大權并大展拳腳是萬歷初年。張居正與宦官馮保合謀逐高拱,代為首輔。并且取得了后宮李太后的支持。由于神宗萬歷帝年幼,一切軍政機要均由張居正裁決,前后當國十年,實行了一系列政治經濟改革措施。在政治方面推行“一條鞭法”,“一條鞭法”的核心是“賦稅合一,按畝征銀”,把田賦、力役和其他雜稅合編為一條,統一按田畝核算征收。原來按丁戶征役的辦法一并改為攤入田畝。稅銀由官府征收運送,某些程度上緩解了農民的負擔。此外,張居正還任用李成梁、戚繼光等良將鎮守薊遼,穩固了大明王朝的北部邊疆。任命水利專家潘季馴治理黃河,潘季馴以“束水攻沙”的方法,有效地治理和疏通了黃河。以上種種,都是張居正改革的主要組成部分,改革的成效也是十分巨大明顯的,《明神宗實錄》記載張居正在位期間“十年內海寓肅清,四夷詟服,太倉粟可支數年,冏寺積金至四百余萬,成君德,抑近幸,嚴考成,綜名實,清郵傳,核地畝,詢經濟之才也。”

荊州市張居正故居

嘉靖二十六年(1547年),23歲的張居正考中進士。隆慶元年(1567年)任吏部左侍郎兼東閣大學士,后遷任內閣次輔,為吏部尚書、建極殿大學士。隆慶六年(1572年),萬歷皇帝登基后,因為李太后與司禮監太監馮保的支持,張居正代高拱為首輔。當時明神宗朱翊鈞年幼,一切軍政大事均由張居正主持裁決。張居正在任內閣首輔十年中,實行了一系列改革措施。財政上清仗田地,推行“一條鞭法”,總括賦、役,皆以銀繳,"太倉粟可支十年,周寺積金,至四百余萬"。軍事上任用戚繼光、李成梁等名將鎮北邊,用凌云翼、殷正茂等平定西南叛亂。吏治上實行綜核名實,采取“考成法”考核各級官吏,“雖萬里外,朝下而夕奉行”,政體為之肅然。

萬歷十年(1582年)7月9日(六月二十日)張居正卒,享年五十八歲,贈上柱國,謚文忠(后均被褫奪)。張居正也是明代唯一生前就被授予太傅、太師的文官。去世后被明神宗抄家,至明熹宗天啟二年(1622年)恢復名譽。著有《張太岳集》、《書經直解》、《帝鑒圖說》等。但他死后不久就遭到了朝中反對派的清算,萬歷皇帝也由于長期遭受張居正的嚴苛管束而加以報復。不可否認的是,張居正的種種舉措,使得行將就木的大明王朝有了茍延殘喘的機會,廣大老百姓也從改革中得到了一些好處,從這一點來講,張居正不愧為中國古代一流的政治家。但張居正改革,也是晚明帝國的回光返照,它逐漸腐朽和敗落的命運,是一兩個治世能臣改變不了的。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|