“小樓一夜聽春雨,深巷明朝賣杏花”。史料記載南宋詩人陸游這兩句詩中所寫風物,正是以當時的臨安城磚街巷、現在的杭州孩兒巷為原型。世事變遷,當年磚街巷的風貌早已成為歷史,詩中所詠之小樓,也已無處可尋。今天的孩兒巷中也僅存一幢歷史古宅——孩兒巷98號,輾百年時光,幾度修繕,終得留存。而其得以成功保護的曲折故事,引發了社會對古建筑保護的連鎖反應,卻堪稱杭州城市文脈得以傳承的一處“豐碑”。

孩兒巷位于杭州城南,東起中山中路、西至武林路。宋稱保和坊磚街巷,因巷內多泥孩兒鋪,又名泥孩兒巷。后元、明、清皆襲稱為孩兒巷。

孩兒巷98號原是一幢二層、木結構、三開間四進的古宅。本地素來把二層樓的房子叫“小宅”,其中又分南樓與北樓。98號的一進轎廳,在1999年孩兒巷擴建馬路時被拆,四進的多間平房在1999年劃進拆遷紅線后也已率先拆除,二進、三進作為主體建筑保留至今,屋里的絕大部分雕刻也都保存完好。

臨街的門很普通。一望而知即非達官也非巨商所住,但進得里面,卻立即有庭院深深藏幽靜之感,撲面而來的古樸氣息仿佛讓時空一瞬間錯入了百年之前,那身后高聳的馬頭墻,早已把宅子和外界隔開,不管外面如何喧囂,里面卻一片安定。

小宅原貌

那么原來的小宅是什么樣的呢?跟隨原住戶-錢希堯老人的回憶,我們一起來看看——

一進轎廳:臨街的門并不大,平時是半截可以開起來的木柵門攔著,看去像是普通人家。有沿街門樓,門內兩邊墻上各有一扇雕花鏤空磚窗,這在杭州的舊民宅也隨處可見。這里原是主人上轎落轎的地方,左右各有廂房,為轎夫的住處。轎廳與二進之間有個的狹長的小天井。

二進正廳:過了轎廳小天井,赫然一堵高高的風火墻,正中才是兩扇黑漆大門。進大門,眼前才看到精致的廳堂和深深的庭院。大門與二進正廳之間是25平方米的天井,天井兩側為東西廂房,一作賬房,一作管家"二爺"的住處。二進底層正廳約120平方米,臨天井有6扇雕花槅扇,廳內有16根杉木芯屋柱,豎立在據說是明代留下的柱礎石上。杉木芯是從粗大的原木剝出,質硬如鐵,至今也不變形,不霉不蛀。再看8道橫梁上浮雕著24條龍,8只鳳,這在民宅中是極為罕見的。這些梁有的是雙重母子梁,梁柱之間為雕有牡丹的斗拱。二層樓上,有一排鏤空鑫殼窗,窗上安裝著用手工磨薄如紙的蚌殼,它擋風雨,遮日曬一,又半透明,在陽光映照下色彩斑斕。這種鑫殼窗,在清中葉玻璃傳進來后就逐漸絕跡了。

三進二廳:在正廳后面,約70多平方米。底層兩側廂房有12扇雕花槅扇,上部浮雕著江南水鄉的民俗風情畫,有小橋流水、轎子出游、河中泛舟、鸕鶿捕魚、亭下對弈等;下部浮雕有各色古典插花瓶、梳妝臺、香爐及蝙蝠等吉祥物。據錢希堯回憶說:小時常聽祖父向客人介紹這些雕刻,說線條流暢,靈氣生動,必是出自木雕高手。據說這些風情畫就是紹興老家的風景。這二進、三進的房屋連接一體,就是"南樓"。

三進天井:三進天井用20多平方米,中有一道風火墻,將整座房子隔為南樓、北樓。天井一側有口小蟛,專為防火之用。東西兩側樓層有雕花槅扇,梁柱間的牛腿樓空雕有八仙人物和花果。

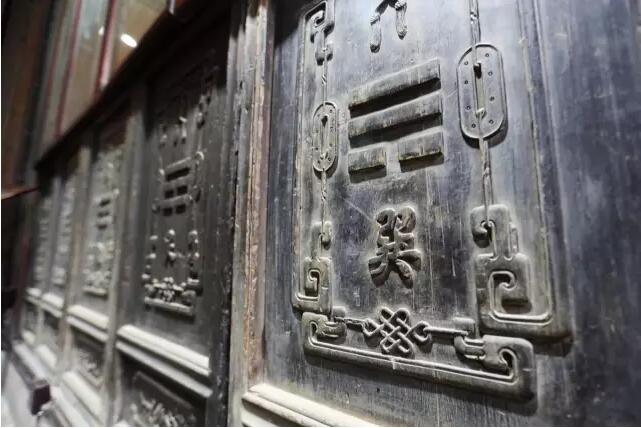

三進后廳:樓上樓下約有130平方米,這里就是"北樓"。底層原為內眷住的后廳,有16扇槅扇,浮雕有八卦爻文、雙蝠長壽等。錢希堯聽祖父說,雕刻八卦爻文的用意,是祛邪驅祟,保護老少平安。近兩年全國各地有許多人來古宅參觀,都說槅扇上雕刻八卦爻文實屬少見。

四進膳廳:三進四進之間又一道風火墻。四進約有120多平方米,原為多間平房,用作廚房、儲室和仆人住處,現已拆為平地。在東側有一口古井,井圈為整塊的青石,鑿成八角八卦形,原刻有花紋,現已模糊難辨。井圈內有井繩年長日久磨出的一道道凹痕,深的有五六厘米。這井水現在依然清澈,冬暖夏涼。

小宅特色

從整體設計看,孩兒巷98號很精巧又實用,各進空間劃分合理,樓、廳、房間組合得當,讓人覺得住在這里很愜意。整體上南北中軸線和東西橫軸線上的建筑合抱成渾然一體,又不論哪一進,其前后、兩邊的樓屋、天井、門窗、柱子,乃至上面的雕刻、梁柱間的牛腿,處處都是對稱的,因而,便有了一種整體和諧的美感。

主樓采用走馬樓回樓設計,樓上樓下間間貫通,下雨不用撐傘、穿套鞋,古宅共有三道風火墻,樓上也設石庫門防盜、防火,宅內選用“杉木取心做”,既堅硬又防雷、除蛀,不變形。門窗因當時沒有玻璃,選用了半透明的河蚌殼,用作防曬擋風透光的材料,別具匠心,相當罕見。而二樓的窗檐用青石板構筑更為少見。古宅內有工藝精湛的木雕藝術。其門窗、板壁及圍廊上都有蝙蝠八卦壽木刻花紋。二進二廳兩側廂房的那12扇雕花槅扇,可說是民居建筑中木雕藝術精美的杰作,其刀法細膩、流暢而靈動,細部處理很是講究,由香爐、花瓶、蝙蝠等組合的“金鼎貢福”等畫面很精美;其上部浮雕的一幅幅江南風情畫,各色人物栩栩如生,景物豐富多彩,散發著濃郁的水鄉生活氣息,很富有創意。還有二進、三進梁柱上雕刻八仙故事的牛腿,二進樓上鑫殼窗的雕花和用料,也都很精致。這些雕刻使用了各種技法如透雕、半透雕、平雕、浮雕等,因此,不少人說這幢古宅簡直是座“古民居木雕博物館”了。客廳一排八扇落地門窗,上有紹興江南魚米之鄉的小橋流水、烏篷船、鸕鶿捕魚、文人下棋等風景畫雕,美輪美奐。

總之,古宅既沒有那種“御賜”高官府第的莊嚴、刻板,也沒有商賈巨子大宅院的豪華、富麗,卻在一種古典式的安定、和諧、精致的氛圍中,讓人自然地體會到古色古香的幽雅境界,這正體現了封建士大夫文人雅士的文化觀,怪不得熱衷于詩文書畫的錢啟翰老先生一眼便看上了古宅,毫不猶豫地買了下來。

可是錢啟翰老先生不會想到,在他身后,古宅竟引出了一連串的故事……

小宅“保衛戰”

1998年,杭州市某中學為擴建運動場需對附近進行拆遷,包括孩兒巷98號在內得四十六戶居民住宅被劃入了拆遷范圍。

一個巨大得“拆”字擾亂了98號里的住戶錢希堯老人(98號里當時并不只錢老人一家,據報有21家)的心緒。關于祖屋的記憶襲上他心頭。據錢堯希老人介紹,古宅是其祖父錢啟翰于民國初年托詩友郁達夫代為買下的。錢堯希說,對這故居,錢家“守土”有責,不能眼看著百年的古董夷為平地,變成學校的操場甚至商品房。

錢希堯老人保護古宅的呼聲引起了社會各界的重視,引來了一批與老人同樣心急如焚的國內、省內知名學者專家和心系古宅命運的普通市民的關注。也驚動了同濟大學的阮儀三教授。

阮儀三先生是同濟大學建筑與城市規劃學院教授、博士生導師,國家歷史文化名城研究中心主任,全國歷史文化名城保護專家委員會委員。他得知孩兒巷98號就要面臨拆毀的命運時,心急如焚,馬不停蹄地從上海直奔孩兒巷。

推開已經腐朽的大門,阮儀三的眼睛一亮:“非常完整,很好!”在西墻前,他輕輕捻起一片青瓷片,精神一振:“這是宋代的刻花黃青釉瓷片和磚瓦!孩兒巷98號是寶貝啊!”

當晚,就緊急上書杭州市委書記王國平:這座老宅總體風格是清代晚期古建筑,現在的建筑不斷在原址上改建修繕,所以留下了豐富的歷史文化信息,除了泥墻中含有宋代的歷史遺跡,還有明代的柱礎,二樓的“蠡殼窗”,貝殼片半透明,現在已是稀罕之物,江南地區只有在周莊、在蘇州東山和西山的古建筑上還有幾幅……阮儀三認為,孩兒巷98號是一個重要的歷史“地標物”,不管這是不是陸游故居,都應該保留。“孩兒巷98號是杭州很重要的一筆財富,保留它,是對文化價值的一種肯定;保護它,是對歷史遺存的一種尊重。”

之后,逆轉出現了,時任杭州市委書記的王國平立刻批示:孩兒巷98號不能拆。

2002年9月16日,杭州市中級人民法院作出終審判決,以法律的力量將孩兒巷98號保存了下來。

后來,又經過了多次反復的爭議討論,浙江大學工建學院教授周復多認為,雖然98號古宅非陸游原杭州住屋,但陸游五次來杭小住,曾在此巷逗留是事實。陸游的《渭南文集》說:“時寓磚街巷小宅之南樓。山陰陸某務觀于識。”磚街巷就是現在的孩兒巷,為其建紀念館合情合理,而至今已沒有比98號更接近歷史風貌的孩兒巷建筑了。2004年5月,孩兒巷98號民居被杭州市政府列入第一批歷史建筑保護名單。2005年進行修復并作為了陸游紀念館和下城區文史館。

如今的98號,院內有陸游雕像、圖畫和著作,還有個小花園,花園右側是一口古井,井上罩著銅罩,望下去井壁綠草萋萋、井水悠悠。

孩兒巷98號,開啟了杭州歷史建筑保護的新篇章,具有里程碑的意義。目前,作為《老屋新言——杭州歷史建筑保護》系列叢書之一的第一本書——《孩兒巷98號民居》,正緊鑼密鼓地編撰中。敬請期待。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|