各個朝代想要當官,必定是要通過選拔提升。其實元代選官途徑多且雜,大致有以下幾種:學校選拔、承蔭世襲、部門選聘、科舉、推薦征召、因功授官、捐官等。

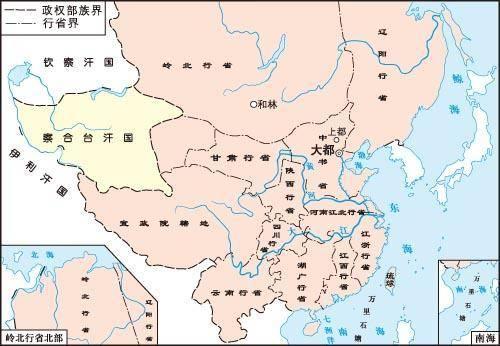

元朝疆域圖

學校選拔的官吏在元朝比重不小。窩闊臺曾令地方籌建學校。中統二年,忽必烈令置各地學校官,專管各地學校教學。其學生畢業后,經州縣主官推薦、御史考核后,可任命為教師或吏員。

至元六年,元令各路設蒙古字學校,各路、府官員及民間子弟均有入學資格。學生從優參加翰林考試,可以充當學官或譯史。至元八年,元世祖下詔在京師建蒙古國子學,生源限于蒙古人、漢人官員和怯薛歹官員子弟。學術只要學有所得,通過學校考試,就有入官資格。

至元二十四年,元立國子學,學習內容主要為儒經。學生們通過國子學考試即可被授官。至元二十六年,又設回回國子學,公卿大臣和富家子弟可以入學,可任各部門譯史。有文才的童子可被地方舉薦入國子學。

元代還設醫學、陰陽學專門學校以培育專業官吏。

承蔭世襲是元代選官的重要手段,一般采取嫡長子繼承制。四怯薛的子孫永為宿衛長官;功臣、有軍功的軍官可蔭其有能力的子弟,亡故的軍官可由其子孫照章承襲;少數民族地區部分土官允許世襲。

至元四年規定,職官只可蔭一人,受蔭者須滿25歲方可獲得候補資格。

部門選聘也是元朝的選拔辦法。直省舍人在宿衛和勛臣子弟中選聘;翰林院、國子學可以選拔符合各自職業要求之人為官,但不可預保平民;太禧院可以自主選拔各司官吏。

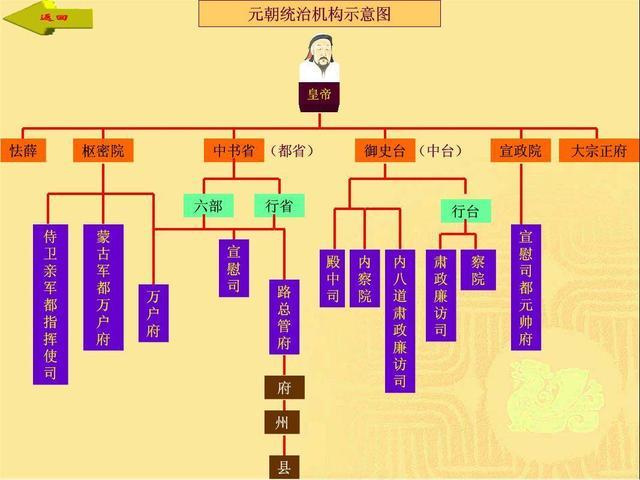

元朝主要統治機構簡圖

科舉在元朝斷斷續續,但也是文人求官之路。窩闊臺九年第一次開科取士,由中央派人在各路主持,考試分策論、經義、詞賦三科。考中者免賦役,參與地方治理。

此科之后,直到皇慶三年才重開。此次科舉于皇慶二年宣布章程,三年八月鄉試,第二年二月會試,三月初七御試。舉人由原籍官府推薦,要求:孝悌、信義、通經。會試名額全國300個,錄100人,蒙古人、色目人、漢人、南人分卷考試,平分名額。蒙古、色目人作一榜,漢人、南人作一榜,兩榜考試程式不同,定級相同。

蒙古、色目人愿考漢人、南人科,且考中者,加一等;流官子孫承蔭者自愿參加,若考中升一等;官員自愿參加,考中者有品階者加一等,無品級者從優錄用;國子監歲貢生與伴讀自愿參加,考中者在監學應得品級上從優授官。倡優子弟與肢殘、犯十惡、強奸與盜竊罪者無考試資格。

(力促科舉的元仁宗)

科舉此后基本三年一次。僅考中舉人者,有機會進入地方學校任職。沒有功名的儒生也有望做吏。

推薦與征召在元朝常見。元代征召隱逸次數較多,仁宗后,建言獻策者也可被授官。翰林院、國子學發現文才之人,可具文上報。少數民族地區的急缺久任官職,可依制推舉,但不可預保。大德二年規定,各廉訪司每年在轄區推舉二人,要求:清廉、謹慎、干練、才干。大德九年又詔臺、院、部五品以上官員推舉清廉有才通政者三人,行省臺、宣慰司、廉訪司各推薦五人。

大德五年后可因捕盜授官。

元代捐官主要面向地方大戶。天歷三年規定,江南、陜西、河南的大戶捐粟,且自行承運至災區的,事成授茶鹽流官。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|