博物館和博物館里的文物從來不是沉悶的,如何把文物變成了一個有生命、有個性的東西,它們需要一個好故事,以及一個與之匹配的表達。如今各種文物國寶類節目,讓文物成為“網紅”,帶旺一波“文物熱”。

下面,跟著古建中國來看看,這幾件文物,有沒有當“網紅”的潛質?

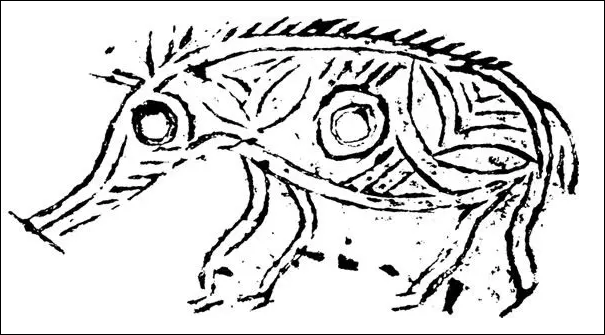

精致的史前豬豬

新石器時期河姆渡文化距今7000—5000年

余姚河姆渡遺址出土

高11.7厘米,口邊長21.7厘米,口邊寬17.5厘米,底邊寬13.5厘米

浙江省博物館藏

這件河姆渡文化豬紋陶缽,在缽外壁兩側分別以寫實的手法刻繪了豬紋,豬的形態逼真,頭向前垂,雙目圓睜,似乎正在尋覓食物。圖案的精細程度,都讓人懷疑史前人民學過素描了。在它長條形的腹部微微發鼓,身上刻著圓圈紋和葉紋。豬的鬃毛簇立,小尾下卷與身腹上的圖案渾然一體,相當協調。

這件器物既是一件樸素的實用器,也反映了河姆渡先民奇特的藝術構思和淳樸的審美情趣。更為重要的是,陶缽上豬的形象讓我們認識到河姆渡時期動物的馴化和家畜的飼養已經得到了一定的發展。豬的數量已經多到,可以拿多余的豬用來寫生了。陶缽上豬紋的形象特征介于家豬和野豬之間,或許我們可以理解為這是一個正處于馴化過程中的豬。

我是一只小小小小鳥

河姆渡文化分布于姚江兩岸的寧紹平原,文化面貌獨特,與北方的仰韶文化形成鮮明對比,是中國南方新石器文化的代表。這件蝶形器就出土于河姆渡遺址,好吧,從形狀來看,可能更像一把菜刀。

新石器時期河姆渡文化距今7000—5000年

余姚河姆渡遺址出土

長16.6厘米、殘寬5.9厘米、厚1.2厘米

浙江省博物館藏

象牙質地,正面用陰線雕刻出圖案:左右兩側是兩只昂首相望的鳥,中間為形似太陽的一團火焰,線條流暢,自由奔放。兩只鳥看起來就像圍著篝火跳廣場舞。它的背面有縱橫的凸棱,器身上還有多個穿孔,可能用于裝柄的。

余姚的河姆渡遺址和田螺山遺址出土了各種蝶形器,有木質、石質、象牙質等,蝶形器的用途目前尚不明確,可能與祭祀活動有關。對于這件蝶形器上的圖案,學者們有各種不同的解讀,大多數觀點認為這表現的是史前先民對太陽及鳥的崇敬之意。

說明史前人民都希望自己是一只小小鳥,可是怎么飛也飛不高,于是他們尋尋覓覓,尋尋覓覓,找了個東西就把這想法刻下來了。

拋開對史前人類的種種猜測,僅僅從藝術的角度來看,對稱的構圖,流暢的線條,精細的雕刻,出自7000年前先民之手,這些都已足以讓我們嘆服。

史前榨汁機

談論到史前,古人吃什么可能是大家最關心的問題,在那個茹毛飲血的時代,可能吃刺身吃的比較多。

其實,考古發現新石器時代早中期的遺址中出土了大量的橡子、菱角、蓮子、豆類等等,這些大概就是當時人們的食物。下面這個便是浙江史前時期人們加工食材的工具。這就是距今約1萬年前的石磨盤——史前榨汁機。

新石器時期上山文化距今11400—8600年

嵊州小黃山遺址出土

通長45厘米,通寬42厘米

浙江省文物考古研究所

出土于浙江嵊州小黃山遺址,這是目前浙江地區最早的新石器文化,稱為“上山文化”。在遺址中出土了多件石磨盤,通常與磨石或磨棒成套。但它不是用來榨汁的,而是用來磨粉的。

用石磨盤將橡子、栗子等磨成粉,再做成食物大概就是當時人們的一道主食。或許只吃這些,沒菜。

那么叫榨汁機就不太準確了,養生五谷豆漿機聽起來更貼切。

在上山文化中已經出現稻谷遺存,說明人們開始有意識地采集并栽培稻米,但剛轉型進入新石器時代的人們可能還沒有把大米當作主食。到了距今約7000年前,生活在浙江余姚河姆渡的人們已開始更多的食用稻谷。考古工作者在余姚河姆渡遺址中發現了大量用哺乳動物肩胛骨制作而成的骨耜。

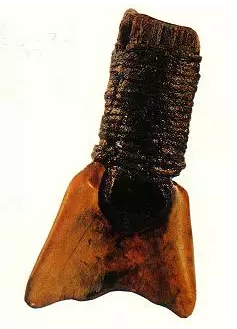

河姆渡遺址發現的骨耜

骨耜,類似于今天的鐵鏟,實驗證明用這種史前工具挖土除草,在江南濕軟的土地上效率與現代鐵鏟相比,一點也不遜色。

可是用史前工具來除草,史學家們內心是拒絕的,因為都是國寶啊。

無論如何,勞作工具的改進是農耕發展的重要條件。而石犁便是農耕發展到較高階段時使用的工具,適用于較大面積的農田,說明這時人類的主食已經轉向稻作農業生產的大米了。這件石犁出土于浙江平湖,距今約四五千年,這個時期的浙江大地上正閃耀著良渚文明的光芒。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|