“無為道士三尺琴,中有萬古無窮音。”琴之一道,意義遠不止于一種源遠流長的樂器門類。琴的精神,兼有儒道,在數千年的傳承中不斷變化、豐富,與文人更有著密不可分的聯系,“君子之座,必左琴右書”,“士無故不撤琴瑟”,都體現了古琴對文人的重要性。

9月26日,“太古遺音——龍美術館藏唐宋古琴與文人清趣特展”在上海龍美術館(西岸館)開幕,此次展覽以“絲桐合為琴”、“但識琴中趣”、“天人合為一”三個板塊,展出近40件(套)作品,涵蓋古琴、書畫、瓷器等各種類別。

“太古遺音——龍美術館藏唐宋古琴與文人清趣特展”中,館藏的唐宋古琴、清康熙青花十二花神杯等是首次與觀眾見面。展覽在展示古琴的歷史、斫琴方法之外,更通過呈現古人“生活四藝”與文人雅集相關之作品及場景,管窺古代文人清雅的精神生活之一隅。

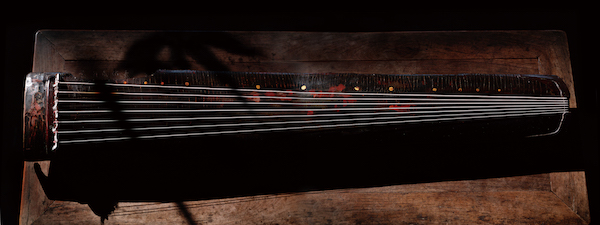

太古遺音琴(局部)“太古遺音”篆書款,仲尼式晚唐—北宋,通長111厘米龍美術館藏

素琴一張,撫而和之

作為中國最早的彈撥樂器之一,古琴承載著深厚的中國傳統文化內涵與美學思想:從習琴逐漸成為貴族身份和情操的象征,到真正成為高雅的文人之琴;從春秋戰國堅定高山流水之誼的伯牙與子期,到寄托生命和精神交流的魏晉南北朝時的竹林七賢,乃至在宦海中沉浮、平復內心的躁動,追慕懷古,交互酬唱的宋元文人。古琴在漫長的歷史長河中醞釀,成為最能體現中國古典文化的樂器。

此次展覽中“絲桐合為琴”和“但識琴中趣”兩部分的名字,分別出自于白居易的詩“絲桐合為琴,中有太古聲。”以及陶淵明“但識琴中趣,何勞弦上聲”的典故。

白居易詩中所謂仿佛自上古洪荒中傳來的“太古聲”不僅包含了古琴的歷史相當悠久的含義,更講述了古琴的“道”與人的精神內核產生共鳴,琴可與天地相通。在傳說中,琴的產生可以追溯到三皇五帝時期,桓譚《新論》云:“神農之琴,以純絲做弦,刻桐木為琴。至五帝時,始改為八尺六寸。虞舜改為五弦,文王武王改為七弦。”古琴各部的構造,則與自然人倫相呼應,如七弦分別象征金、木、水、火、土、文、武,是古人宇宙觀、倫理觀的反映。

龍升雨降琴,“龍升雨降”篆書款,仲尼式宋,通長111.5厘米,龍美術館藏

展覽中展出的三張琴均為仲尼式,其中,“太古遺音琴”的年代是晚唐至北宋,“龍升雨降琴”與“朱晦翁藏仲尼式琴”則是宋琴。

在展覽開幕式中,師承虞山吳派吳文光和閩派陳長林的古琴演奏家任靜用“太古遺音琴”彈奏了《流水》,用“龍升雨降琴”演奏了《漁樵問答》與《梅花三弄》。在未來的展期中,也將由古琴演奏家們為參觀者帶來琴曲的演奏,唐宋古琴歷經千年,今日仍可聞其雅正之音。不同于其它器物,古琴作為樂器,其經過歲月淬煉的價值在彈奏中或許能夠更完全地體現出來。古琴藝術雖然古老,但尚未失去生命力,如同這兩把唐琴宋琴,盡管看起是需要在博物館中被細心照料的文物,但琴家揮手之間,猶有萬壑松聲、千江流水。

據《晉書》記載,陶淵明有“素琴一張,弦徽不具,每朋酒之會,則撫而和之,曰:‘但識琴中趣,何勞弦上聲!’”靖節先生不適俗韻,一張古琴無弦無徽,但只要解得琴中旨趣,又何須彈出琴音呢?不獨陶淵明,古之文人,好像對琴的技法都不甚用心。歐陽修在《三琴記》中表示“琴曲不必多學,要于自適”,他獨愛琴聲,然“平生患難,南北奔馳”,琴曲大多都忘了,只有《流水》以及幾首小調猶能時時作之,便覺足以自娛。以琴自適,便是文人對古琴的認識了。

朱晦翁藏仲尼式琴,仲尼式宋,通長122.5厘米,龍美術館藏

展覽也以此引出與古琴相關的文人意趣和生活方式。展品中一件“青花高仕仙閣圖碗”,其上有童子懷抱一琴,如此童子攜琴圖樣在古代繪畫、瓷器、漆器等各類載體中亦多有表現,以琴作為高士的身份符號,可見文人與琴關聯的緊密以及深入人心。

古今“雅集”重在格調

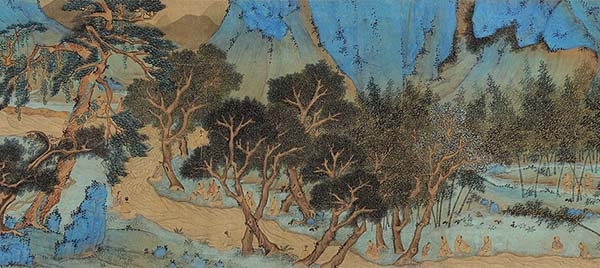

在古代文人的生活中,古琴并不是單一存在的,而是同茶、禪、文人雅集等各方面勾勒文人生活。展覽中,南宋洪邁的《行書新茗帖》便是一封關于贈送新茶的書札,作為日常的書信往來,恰恰最是生活的體現。《人物圖卷》與《蘭亭修稧圖并記》中描繪了一些古代文人雅集的場景,前者有文人出游、茶事活動等等,后者主要引蘭亭雅集為典,描繪三月三上巳節修稧時曲水流觴的場面。同時展出的還有《蒲墩倡和圖》、《看花古佛圖》等頗有佛理禪意之作,帶有一些宗教、哲學的色彩,某種意義上可以算是文人在茶、花、書畫等方面的情懷追求的思想背景。

文征明,蘭亭修稧圖并記(局部)明,絹本設色,30.5×770厘米,龍美術館藏

展覽借助與古琴及文人題材相關之書畫、詩詞、典故及琴學資料,析出古琴發展之歷史剪影與美學意象。琴茶同韻、禪茶一味,在中國古代文人的演繹下成了抒發性情,陶冶情操之道。其中所蘊藏的文人的“雅”,不在于這些器與物的本身,不在于文人雅集的形式如何組織,而是在于參與者的精神內涵。器,可以載道,但若是流于形式,那便局限于此了。

傳統文化復興的當下,帶著“琴棋書畫、詩詞歌賦”的“雅集”常常可見,煊煊赫赫,是否能符盛名,不得而知。“雅集不雅”成為了一種調侃,附庸風雅之徒,古今有之,真正有高格調的人,古今也都有。古人雅集,或也有魚目混珠者,今人雅集,未必全是盲目模仿。從琴、茶、書、畫,到扇、家具等種種之中,我們或許也可體會古代文人生活的精神內核與生命體驗,從內涵而非形式上,對現今人們的生活有所借鑒。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|