前不久,p2p理財市場不理想,萬千投資人血本無歸。表面上“高收益”的互聯網借貸,自然也伴隨著高風險,這類“理財公司”并非新生事物,早在互聯網普及之前,民間的借貸組織便已呈多樣化發展,并在地方社會取得廣泛影響力。

民間的融資團體被統稱為“合會”。最初,會員們共同儲蓄,輪流享有借貸會中資金的權利,從而實現經濟互助。合會初流行于鄉村地區,許多創業農民通過合會來籌得第一筆啟動資金。在這一過程中,合會的融資速度和靈活性令人側目。

此后,合會衍生出多種盈利性組織,如上世紀八十年代溫州地區流行的“抬會”:組織者(會首)與會員約定,會員一次性上交一筆會費,此后每月會首返還會員一部分錢,最后返還的總額將會遠遠超過最初上交的會費。這一模式與當下的P2P理財極為相似,一旦資金鏈斷裂,會首卷錢跑路,會員們便血本無歸。由此看來,作為一種民間地下金融活動,合會雖在村鎮經濟生活中發揮著一定作用,卻也存在風險,有時更需要道德的約束,以免發展成金融詐騙組織。

在近代西南地區,存在有另一種形式的合會,名為“十全會”。它們反其道而行,不重盈利,講求社會慈善與經濟互助,一時蔚然成風。

不同于民眾富庶、經濟活躍的東南地區,西南地區十全會的最初發起目的并非是為了融資創業,而是躲避災劫。

相傳,十全會最早的創立構想誕生于明末的四川閬中縣。崇禎十三年,當地士紳張天文觀察到種種超自然的異象,他聽到天空中連續三日響起隆隆鼓聲,看到桐樹上長出長刀一樣的枝葉,便預感到戰禍將至,天下即將大變,四川人民會有大劫難。于是,張天文聯絡鄰里,打算組成合會,共同抵抗可能存在的災劫,該會名曰“救劫十全會”。

《創世紀》中,上帝用洪水毀滅世界,以此懲罰敗壞的世人;中國古代民眾亦有類似的認知,天災人禍的產生,都可以上究到上天對于道德淪喪的人的懲罰。參加十全會的會員們,需要定期繳納一筆會費,用于維持日常運作。十全會要做的,一方面是要勸人行善、戒嫖戒賭、敬惜字紙、息訟、放生、敬天禮神,希望能夠以道德實踐感動上蒼,獲得原諒,使劫難不再降臨;另一方面,這筆會費也被用作養育嬰兒、施舍棺墓、撫恤孤老、救濟貧民、維護物價穩定等,這樣即便災劫真的發生,地方秩序不至于徹底崩塌,人們也不會完全無法生存。

這一防患于未然之舉,在當時并未獲得鄰里的認同,眾人只當做是危言聳聽,不愿出資入會,只有一人同意加入。在此后的幾年中,雖然李自成、張獻忠的叛軍橫行天下,但閬中地區的眾人平安無事,劫難并沒有來,積極入會者也并未由此得到神力加持而生活一帆風順,未入會者則譏諷張天文,認為他多此一舉浪費錢財。崇禎十七年,此前已攻克湖南全境的張獻忠決定再次率軍西進,四川地區化作焦土,張天文等十全會眾保全身家幸免于難,而未入會者則慘遭屠戮。

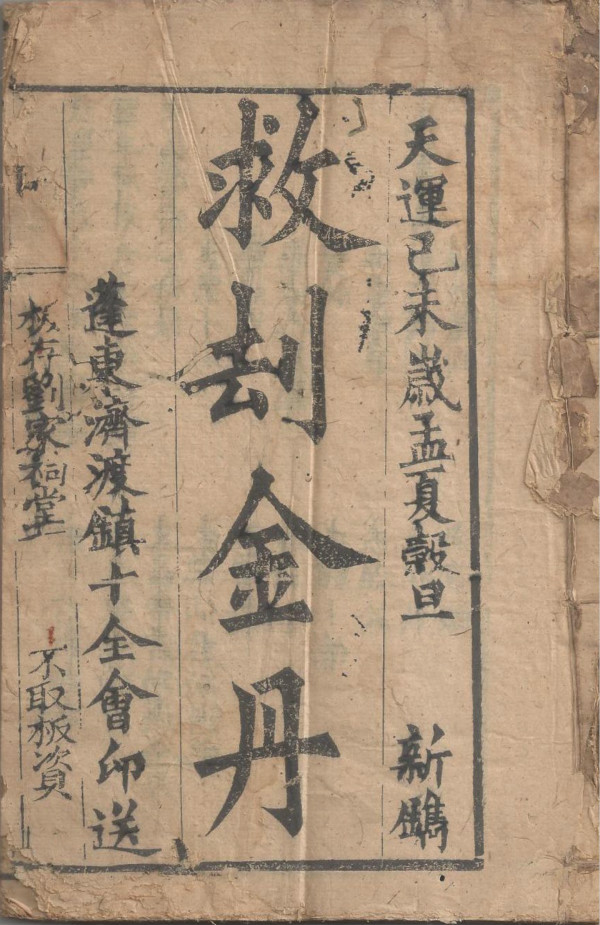

這一傳說在后世流傳甚廣,直到清末,張天文仍被鄉民們當做道德楷模反復宣講。在清代“湖廣填四川”的移民運動中,川東涌入大量移民,然而社會局勢并未由此安定下來。乾隆后期,土地集中在少數人手中,大批無地流民聚集在四川東部與陜西、湖北兩省的交界處;嘉慶初,當地爆發了著名的“川楚白蓮教起義”,川東再次生靈涂炭,躲避劫難成為四川人民的長期訴求。在這期間,誕生出了諾亞方舟神話的東方版本,咸豐年四川地區出版有《救生船》一書,指導人們如何通過道德修身,獲取“船票”,躲過劫難。張天文組建十全會的事跡被收錄于該書中,作為前朝的“逃劫典范”。

通過口耳相傳和書本知識的雙管齊下,川東人士開始效仿張天文的舉措,于是,在晚清,十全會以一種新的形式重新出現了。按照《南川縣志》的記載,同治五年,關公在達縣的五靈山上降筆顯圣,警示人們新的浩劫即將到來。亦如上帝在西奈山上向摩西顯靈并頒布“十誡”,關公也告誡四川人民要奉行十種善舉:“謂川人有十惡,當遭十劫,非立十大公善,不能挽此浩劫。”于是,當地的鄉紳決定重新建立十全會,主要的十大慈善事業為:崇學校、設宣講、養孤貧、全婚姻、拯疾苦、賑災厄、助貧濟、廣施濟、恤死亡、愛物命。與明末張天文組建十全會時獨木難支不同,或許是由于關公的號召力,清代的十全會響應者眾多。自達縣始,川東各地紛紛成立分會。按照要求,眾人在入會繳納會費時,需要在關公神像前悔罪,并立下誓愿,今后“奉神命以施濟”。

關公一度成為劫難的掌控者,川東勸善書中的配圖:“青龍偃月,飛下天闕,回心向善,庶可免劫。”

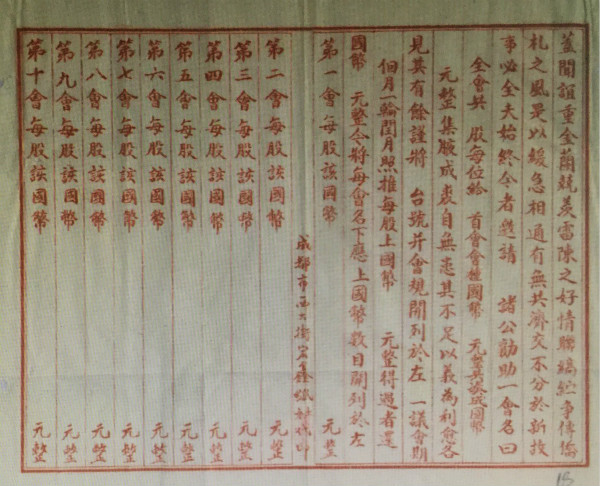

新十全會的一大事業是,開設“無息借貸局”,為貧民和小本生意者放款,以使難以營生者有自食其力的一線生機,是為“預救”。對于貧民的小借貸,只需一名擔保人,可分十期還清;對于小本生意者,則是湊齊十個人集資,輪流做會首,每人每年出資一股,由此集腋成裘,會首可使用當年的全部會資。在銀行業難以普及的川東鄉鎮,資金由此在小范圍內流轉開來。彼時的民眾還堅信舉頭三尺有神明,在關公神力的約束下,會員們在經濟問題上不敢為非作歹。

十全會融資記賬用的會簿

清末民初鼎革之際的十全會更為壯大活躍。清末四川先是受到太平天國運動的波及,此后又有紅燈教起義,戰禍不斷。及至民國,原有的官辦救濟組織停止運行,而戰爭局面卻愈演愈烈,四川并未有唯一的軍閥統管,而是各派勢力打作一團。在這種情況下,“躲劫”風氣更盛,而鄉鎮間的戰后恢復和日常運營亦十分渴求十全會一類的慈善組織。另一方面,隨著印刷技術的普及,各地的十全會開始印刷分發宣傳品,鼓勵更多分會成立,從四川省內的成都重慶到當時的出版業重鎮上海,無數的十全會募捐冊被印制出來,又送往各地。

十全會的慈善理念伴隨著關公顯圣的傳說被偏遠鄉鎮中的人們廣為接受。如永川縣商人林仿欽,即是在赴重慶進貨時在客棧中偶得十全會手冊一本,由此為十全會的善舉所折服,遂返回家鄉成立分會,不過數年,永川十全會便在當地的養老、醫療、殯葬、救濟等方面多有建樹。在四川周圍的陜西、貴州、云南等地,亦有十全會成立,西南地區的慈善組織開始連成網絡。與此同時,五靈山一度成為著名的圣地。

十全會出版的躲避劫難指南

在民國亂世中,各地的十全會無疑是鄉土社會的一股清流,它們中有的積極與地方官員合作,向政府注冊備案,以期取得合法身份,在放貸收債時可以有公權力約束監督。有的則堅持獨立的基層路線,力求普惠到大多數人,他們的善舉已融入到地方社會的集體歷史記憶之中,并留下寶貴的遺產。

抗日戰爭期間,四川作為后方屢遭敵機侵襲,常年義診施藥的十全會成為救濟傷員病患的一大勢力。在1940年著名的合江大轟炸后,便是十全會為搶救和收容傷者提供了場地、藥材和器械。在戰爭結束后,十全會的醫療人員也走向全國,如梓潼縣十全會的創辦人蒲輔周,在家鄉時熱衷于義診、施寒衣、送棺木等慈善事業,醫術聞名鄉里。1955年,他受到國家征調來到北京,執掌中國中醫研究院,并負責國家領導人和外賓的保健工作,受到周恩來總理的嘉獎。

筆者曾在去年遍訪五靈山周邊縣鎮,山上的廟宇正在復建,人們已不再相信劫難會降臨,但關公仍有香火。至于十全會,則在當代徹底難覓蹤影。或許正如曾經參加十全會的老人所說:“1949年,東方升起一輪紅日,毛主席、共產黨領導窮人翻身解放,窮人從政治上、經濟上翻身,十全會也就完成了它的歷史使命,隨之解體了。”

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|